Ein Kriminalroman? Ein Tagebuch? Oder doch eher die Geschichte eines einsamen Menschen, der weiß, dass ihm keiner helfen wird, wenn es auf seiner Arbeit einmal Probleme gibt? Eine Arbeit, die für unsere Gesellschaft völlig unter dem Radar läuft – außer es ist mal Corona-Pandemie und es wird vom Balkon geklatscht. Oder die Pflegekosten steigen weiter in astronomische Höhen, von denen Menschen wie Matthis Andres am Ende nichts haben. Es ist ein Roman zur Zeit.

Und nicht mal in dunklen Tönen geschrieben. Daraus einen Thriller zu machen, hat Tomas Blum bewusst vermieden, den L-IZ-Leser/-innen schon von seinem 2019 im Leipziger Liesmich-Verlag erschienenen Buch „Wofür wir uns schämen“ kennen.

Im Grunde verflechten sich in seinem Buch jetzt mehrere unvollendete deutsche Diskussionen – die um das überlastete Pflegesystem und die zur Feuerwehr für die stetige Überalterung gewordenen Pflegekräfte auf def einen Seite und auf der anderen Seite die Diskussion die so genannte Sterbehilfe.

„Die ethische Beurteilung der Sterbehilfe ist Gegenstand vielfältiger Diskussionen“, umschreibt Wikipedia die immer wieder neu entgleisenden Diskussionen, in denen genauso heftig moralisiert wird wie in der Abtreibungsdebatte. Doch wo meist religiös verbrämte Moral im Raum wabert, verschwindet die oft genug tragische Wirklichkeit im Nebel.

Das Verschweigen

Und auch Matthis Andres redet in seinen Tagebuchaufzeichnungen nicht davon, was er – möglicherweise – getan hat. Es ist aus Autorensicht auch ein Versuch, sich hineinzuversetzen in das Denken eines Pflegers, der praktisch täglich mit dem Tod zu tun hat, mit alten Menschen, die im Pflegesystem abgelagert werden, damit sie die effizienten Abläufe unseres wirtschaftsfreundlichen Alltags nicht mehr stören. Erst werden sie von ihren Angehörigen noch fleißig besucht. Doch dann werden die Besuche immer seltener. Und die Pflegekräfte sind letztlich noch die einzigen wirklichen Bezugspersonen für die zumeist alten Leute, aber auch für die jüngeren Pfleglinge, die diese Pflege brauchen, um zu überleben.

Und man vergisst dabei schnell, dass das für die Pflegekräfte eine enorme Verantwortung ist. Sie müssen sich um die Medikamentierung kümmern, waschen ihr Pfleglinge, sorgen für Essen, frische Kleidung und Windelwechsel. Und auch wenn sie wie Andres, der mobil für einen Pflegedienst unterwegs ist, die Zeit für ihre Pfleglinge minutengenau getaktet haben, entstehen trotzdem persönliche Beziehungen, sind es die Pflegerinnen und Pfleger, die die Sorgen, Nöte und Wünsche der ihnen Anvertrauten erfahren.

Und zur Wahrheit gehört gewiss auch, dass sich ein Mensch nicht wirklich wohlfühlt, so am Ende seines Lebens zur Passivität verdammt zu sein, abgeschnitten von der Welt, immer auf Hilfe angewiesen. Nur: Es ist ein Tabu in unserer Gesellschaft, über das gewünschte Sterben zu sprechen. Andere Länder sind da weiter, weil man dort verstanden hat, dass Menschen durchaus den Wunsch haben können, das Ende des eigenen Lebens selbst zu bestimmen.

Am Pranger

Und so merkt man schnell, in welchem Dilemma Matthis steckt, der sich eigentlich keinen anderen Beruf vorstellen kann als den eines Pflegers. Die ihm Anvertrauten danken es ihm: Er ist professionell, gibt den Menschen wieder das Gefühl, dass jemand ihre Kümmernisse ernst nimmt. Und er erfüllt ihre Wünsche. Auch ziemlich ausgefallene. Oder ist zumindest sicher, dass er das tut. Er versteht sich nicht als Täter, auch wenn er im Verlauf der Geschichte merkt, wie leicht sich die Menschen in dieser Gesellschaft tun, jemanden an den Pranger zu stellen.

Anlass ist der Tod eines Jungen, der sich an einer Überdosis von Pillen vergiftet, die ihm verschrieben wurden, um ihn ruhig zu stellen. So, wie unsere Gesellschaft ja nur zu gern mit Menschen umgeht, die stören. Und anfangs scheint es genau so eine private Racheaktion zu sein, mit der Matthis zum Objekt der entfesselten Medien wird, tätlich angegriffen wird und sogar seine Wohnung meiden muss. Die Polizei marschiert ein, durchwühlt seinen Besitz, findet aber nicht, was sie sucht. In der Welt, in der Matthis lebt, ist er wehrlos gegen solche Übergriffigkeit. Und das ändert sich auch nicht, als er einen Anwalt bekommt, der ihm ins Gesicht sagt, das er ihn sich eigentlich nicht leisten kann. (Aber er hat da was, mit dem er „bezahlen“ kann.)

Eine Stelle, an der man innehält. Und kurz daran denkt, dass es stimmt. Dass Menschen wie Matthis in diesem Land nicht wirklich geschützt sind und sich einen Rechtsbeistand eigentlich nicht leisten können. Und auch nicht wirklich verstehen, wie Rechtsprechung funktioniert, sodass der Auftritt vor Gericht, der ihn eigentlich vom Verdacht mutwilliger Tötung freisprechen soll, für ihn zum Desaster wird.

Denn sein Handy, das der Richter als Beweisstück einbehält, ist auch sein Tagebuch. Sein Tagebuch, in dem er von allem berichtet, was er denkt und erlebt. Und natürlich spricht er da und dort auch von seinen Pfleglingen, denen er wohl geholfen hat, dieses Leben zu verlassen.

Normale Leute …

Kann man das so schreiben? Ist das nicht eine unzumutbare Verharmlosung? Ist Matthis Andres eben nicht der Helfer, als den er sich versteht, sondern ganz klassisch ein Mörder? Dass einige der medial bekannten Fälle von Pflegern und Pflegerinnen, denen mehrfache Tötung ihrer Schützlinge angelastet wird, als Motiv immer mitschwingen, ist unübersehbar. Aber was die mediale Berichterstattung meist ausblendet, ist die Einsamkeit der Pfleglinge, die im Pflegesystem abgelegt werden in der Erwartung, jetzt niemandem mehr zur Last zu fallen.

Ein Motiv, das auch im Tagebuch von Matthis sichtbar wird, weil er eine Seite unserer Gesellschaft zeigt, die zur Liebe längst nicht mehr fähig ist, schon gar nicht auffälligen Kindern wie Mirko gegenüber: „Sein Fehler (aus Sicht der normalen Leute) war seine radikale Offenheit. Mirko war ein Radikaler. Das war er. Und deshalb konnten ihn die Leute nicht lieben. Weil sie gar nicht wussten, was sie an ihm lieben sollten. Von Mirko konnte man nichts verlangen. Sie knüpfen ihr Glück an Bedingungen. Sie wollen lieber kontrollieren als glücklich zu sein. Sie wollen unglücklich sein.“

Das ist zwar auf Mirkos Eltern gemünzt, die die Kampagne gegen Matthias losgetreten haben. Aber es gilt eigentlich für einen Großteil unserer Gesellschaft, die alles unter Kontrolle haben will. Und trotzdem die Menschen, die sich um die Schwachen kümmern, letztlich allein lässt. Mit einem Dilemma, das eigentlich nicht zu lösen ist.

Nur eine Sicht

Hat Matthias die 98 Menschen, von denen er schreibt, tatsächlich umgebracht? Oder hat er ihnen geholfen, ihrem Leben ein Ende zu setzen? Und wie ist das mit Frau Okrob, die zu seiner Nr. 99 wird? Ist das freiwillig? Wünscht sie sich das so? Eine Frage, die zwangsläufig offenbleibt.

Denn natürlich erfahren wir alles nur aus der Sicht des Tagebuchschreibers. Eine Sicht, die nun einmal nicht die von Boulevardmedien ist, die „das Monster“ so gern „auf die Titelseite klatschen“, nicht die von selbsternannten Jägern in den asozialen Medien, auch nicht die von Polizei oder Richtern. Das ist im Grunde der nur zu legitime Kunstgriff von Tomas Blum, wenn er so konsequent aus der Perspektive seines Täters schreibt. Beherrscht und überlegt übrigens.

Was Matthis erlebt und weiß, schreibt er sehr nachdenklich und rational in sein Handy. Eine Rationalisierung, die auch nicht den Blick darauf verstellt, dass auch ihm die Dinge eher passieren und er oft eher der Getriebene ist, der mit den Erwartungen seiner Umwelt mehrmals überfordert ist. Selbst die Verantwortung für einen abgebrochenen Finger hat er übernommen, weil sein Kollege Herbert ihn drum gebeten hat. Mit dieser Zusage beginnt ja das ganze Drama. Oder beginnt das Ende des Dramas, das ihn am Schluss seines Tagebuchs völlig entgleisen lässt. So wie sein eigentlich strukturiertes Leben als Pfleger im Lauf dieses Buches nach und nach entgleist ist.

Ein Vorwort von „der Herausgeberin“ gibt es auch noch, das die Leser mahnt, das Tagebuch richtig einzuordnen, das 98. in der Zählung, die anderen bleiben unter Verschluss. Aber gleichzeitig gibt sie selbst wieder eine Interpretation vor, die den Tagebuchschreiber vor-verurteilt: „In Wahrheit hält dieses letzte ‚Tagebuch‘ des Matthis Andres uns vor Augen, wie trügerisch und selbsttrügerisch, wie geschickt und wortgewandt die Verächter der Menschlichkeit uns im Alltag begegnen.“

Wer ist der Ankläger?

Dabei merkt man beim Lesen, dass dieser Andres ganz und gar nicht „geschickt und wortgewandt“ geschrieben hat, um mögliche Leser zu trügen. Erst in den Händen der Polizei werden seine „Tagebücher“ verräterisch. Weshalb die Polizei ja so gern Handys und Festplatten einsammelt, wohl wissend, dass sie dadurch an Informationen kommt, die selbst gegen bisher Unverdächtige angewendet werden können. Sodass das Buch beiläufig auch die Frage stellt: Wer erzählt hier eigentlich die richtige Geschichte? Ist Andres’ Geschichte aus seiner Perspektive nicht gültig? Ist nur die Sicht der Staatsanwaltschaft gültig?

Oder machen wir uns alle etwas vor, wenn wir denken, alles ginge seinen kontrollierten Gang, während wir all die Schutzbefohlenen, die in unserem Leben keinen Platz haben, in einem System abladen, von dem wir hoffen, dass sie dort wirklich human behandelt werden?

Und wie gehen wir mit den Pflegekräften um, die in diesem System den intensivsten Kontakt zu den Menschen haben, die bei ihnen abgeliefert wurden? Menschen wie diesem Andres, der durchaus weiß, dass er mit dem, was er tut, allein ist und niemanden fragen kann. Der durchaus auch überlegt einen Satz schreibt wie: „Wie weisen wir das dem Ankläger nach, der mit den Menschen überhaupt nicht in Berührung kommt, sondern sie immer bloß anklagt? – Er arbeitet über den Menschen.“

Womit er schon gleich zu Beginn eine Kluft benennt, die er jedenfalls nicht überbrücken kann. Nur sein „Tagebuch“ erzählt davon. Und verrät ihn am Ende.

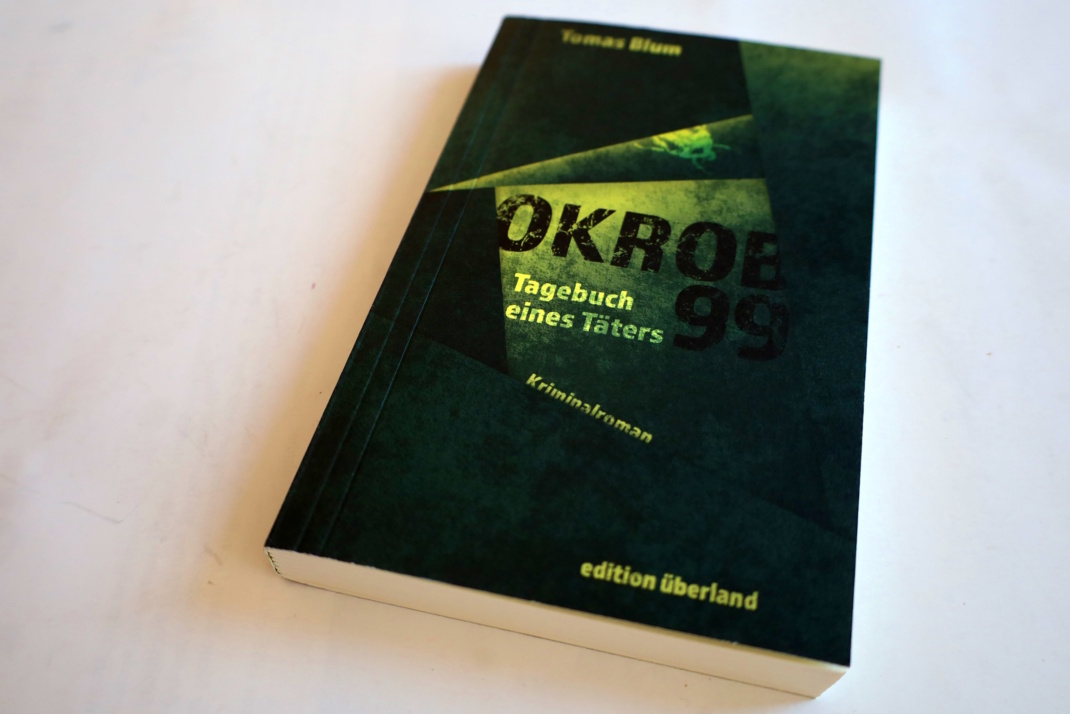

Tomas Blum „Okrob 99. Tagebuch eines Täters“ Edition Überland, Leipzig 2024, 20 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher