Der Hohai ist ein See in Peking, sogar im alten Peking, wo noch nicht die Hochhausquartiere dominieren und sogar Platz ist für Menschen, die ihren Traum von einem der Kunst gewidmeten Leben verwirklichen möchten. So ganz zufällig landet der Kölner Künstler Heinrich Brecher hier nicht, der sich mit seiner Ankunft in Peking fortan Mo nennt. Guido Perings Roman ist ein bisschen mehr als nur ein Künstlerroman.

Auch wenn es nicht nur Mo und seiner Freundin Ye Yang um die Suche nach dem richtigen Weg geht, ihre künstlerischen Ambitionen Wirklichkeit werden zu lassen. Romane sind auch wie Kunstwerke, ziemlich große sogar. Und sie sind genauso widerspenstig wie Leinwände. Und am Ende erzählen sie von Dingen, die der Autor eigentlich gar nicht erzählen wollte. So wie es auch Malern und Bildhauern ergeht. Man kann zwar die Techniken lernen und die ganze Kunstgeschichte studieren. Man kann Galerien besuchen und alles im Internet lesen, was zur modernen Kunstszene zu finden ist.

Aber was dann tatsächlich unter den eigenen Händen entsteht, das weiß niemand, der sich wirklich auf künstlerisches Arbeiten einlässt. Oder er scheitert, wie das für so ungefähr 90 Prozent dessen zutrifft, was einem als Kunst dargeboten oder als Roman verkauft wird. Sogar als Bestseller.

Dies hier ist natürlich (noch) kein Bestseller. Dazu ist der EINBUCH-Verlag zu klein und das deutsche Feuilleton zu abgehoben und zu sehr konzentriert auf die üblichen Namen und Attitüden. Pering hat nicht nur Peking schon mehrfach besucht. Ihn faszinieren besonders „die Kraft und Vielfältigkeit der Kunst und ihrer Schaffensprozesse“, sagt er von sich selber aus.

Die Krise des Heinrich Brecher

Aber tatsächlich ist sein Roman die Geschichte einer Lebenskrise. Vielleicht sogar die einer Weltenkrise. Denn schon bei seiner ersten Ankunft ist Heinrich Brecher eigentlich auf der Flucht. Dafür steht nicht nur sein inniger Wunsch, sich mitten im alten Peking einzuquartieren und hier einen neuen Zugang zu seinem eigenen Kunstschaffen zu finden.

Der Name, den er sich zulegt, steht genauso für diesen Neuanfang wie für den tief sitzenden (und nicht wirklich eingestandenen) Wunsch, mit dem alten Leben gründlich Schluss zu machen. Was das wirklich bedeutet, weiß er noch nicht, findet aber erstaunlich schnell Kontakt und Menschen, die diesen von sich eingenommenen Europäer doch irgendwie zu schätzen lernen – so sehr, dass er, als er nach sieben Monaten überstürzt wieder abreist, ein regelrechtes Loch hinterlässt.

Nicht nur bei Ye Yang, die er in der Galerie des alten Zhang kennengelernt hat und die selbst verblüfft ist, dass sie sich auf diesen besessenen Künstler einlässt. Ein kleiner Freundeskreis ist um ihn gewachsen, etwas, was er so bisher nicht kannte.

In Köln hat er im Grunde nur seine Eigentumswohnung und seine Konten zurückgelassen. Er hat von seinen Eltern ein kleines Vermögen geerbt, ist also als Künstler so frei, tatsächlich nur das zu machen, was ihm wesentlich erscheint. Was nicht heißt, dass es auf der Hand läge. Doch dieses Peking, das er sich auf weiten Spaziergängen erschließt, nimmt ihn in Bann, lässt ihn tatsächlich Stück für Stück wieder die Lust am Malen und Gestalten von Collagen finden.

Rückkehr und Absturz

Und trotzdem bricht er auf, als sein Notar in Deutschland meint, es gäbe mal wieder ein paar Dinge zu klären. Aus der kurzen Rückkehr wird ein langer Aufenthalt in einer Stadt, in der sich – aus seiner Sicht – nichts geändert hat. Er mietet sich wieder ein Atelier und versucht zu malen. Aber die Rückkehr endet für ihn in einem regelrechten Absturz. Das, wovor er geflohen ist, holt ihn wieder ein.

Und das kann man durchaus doppelt lesen, den Pering gestaltet es sehr atmosphärisch. Dieser Heimgekehrte leidet nicht nur darunter, dass ihm hier auf einmal nichts gelingen will. Er leidet auch unter der eisigen, letztlich herzlosen Stimmung in diesem Land und in dieser Stadt. Als hätte dieses Land, das die Chinesen aus der Ferne so bewundern, seine Herzlichkeit und Wärme schon vor langer Zeit verloren, wäre in Gleichgültigkeit und Ambitionslosigkeit versunken, behäbig und dumm geworden in seinem eingebildeten Reichtum.

Der eigentlich keiner ist, wenn daraus keine menschliche Nähe erwächst. Dieser Nähe findet er in Carlsson, die im Haus gegenüber lebt und die ihn vorm Erfrieren (in des Wortes doppelter Bedeutung) bewahrt. Auch sie eine, die sich nicht arriviert hat in diesem Land, in dem alles erstarrt und leer geworden zu sein scheint. Sie lebt lieber von der Hand in den Mund und versammelt ebenso lebendige Seelen um sich.

Und am Ende ist sie es, die Heinrich Brecher aus seiner tiefen Verlassenheit holt. Zwei Seelen begegnen sich, verstehen sich und nehmen sich an der Hand. Und gleichzeitig fühlt man sich als Leser in diesem tristen, leeren Köln genauso unbehaglich. Als würde einem die schäbige und sinnlos gewordene Seite dieses Deutschlands gezeigt, das sich in seiner Oberflächlichkeit eingerichtet hat und Menschen wie Brecher nur noch deprimiert. Sodass natürlich die Sinnfrage auftaucht – die Stadt betreffend, das Leben, aber auch die Kunst.

Die Wurzeln des Lebendigseins

Und eine tiefe Angst kommt hinzu, die Brecher bislang als Teil seiner Auftritte gepflegt hat: wirkliche Nähe zuzulassen und Menschen, Frauen insbesondere, tatsächlich nahe kommen zu lassen. Auch das spielte eine Rolle bei seinem schnellen Aufbruch in Peking. Und es wirft ihn im nassen und kalten Köln in einen unlösbaren Konflikt. Vielleicht sind es am Ende ja tatsächlich die Bemühungen seiner Freunde, die ihn dazu bewegen, doch wieder ins Flugzeug zu steigen und sich auf das ferne Peking einzulassen. Eine Stadt, die ihn viel stärker in ihren Bann geschlagen hat als das verschlossene Köln. Und nur am Rand spielt die Politik eine Rolle.

Auch das ein Romanmotiv, das davon erzählt, dass es im Leben nicht um die Mächtigen geht, auch in der Kunst nicht, sondern immer um das konkrete Da-Sein und die konkreten Menschen, denen man begegnet. Und manchmal muss man wohl tausende Kilometer weit fliegen, um diese Menschen zu finden und das Gefühl zu finden, das Brecher alias Mo so intensiv sucht: verstanden zu werden in dem, was man tut.

Und damit endlich so etwas wie einen festen Boden unter den Füßen zu bekommen und wieder Mut zu fassen, die Dinge zu tun, die einem wirklich wichtig sind. Und die dann andere – vielleicht – wieder berühren. So wie gute Kunst die Betrachter berührt, auch wenn sie oft nicht wissen, wie der Künstler es gemacht hat. So wie es selbst der fast legendäre Wolkensturm nicht weiß, der durch die Ereignisse um Zhangs kleine Galerie aus seiner jahrelangen Einsamkeit herausgerissen wird.

Er hat zwar einen Weg für sich gefunden, in der selbstgewählten Anonymität die Kunst entstehen zu lassen, die er für gültig hält. Aber diese mönchische Einsamkeit ist eben doch nicht alles, was ein erfülltes Künstlerleben ausmacht.

Zeit und Gelassenheit

Im Grunde ist Wolkensturm wie der lebendige Widerspruch zu Mo, der auch nach seiner Rückkehr nach Peking mit dem hadert, was er auf die Leinwand bringt. Aber es ist auch, als würden all die Gewichte, die Mo in Köln zu Boden gezogen haben, langsam von ihm abfallen. Als würde er wieder Kontur bekommen als lebendiger, wenn auch ein bisschen spröder Mensch. Kontur, die einem letztlich nur die Menschen geben können, die einen tatsächlich ins Herz geschlossen haben und so haben wollen, wie man ist.

So gesehen ist das ganz gewiss auch ein sehr persönlicher und berührender Roman. Einer, der davon erzählt, wie schnell wir uns verloren gehen, wenn wir die Wurzeln verlieren, die uns mit anderen Menschen und Orten verbinden. Und das schimmert auch in allen Kommentaren der chinesischen Protagonistinnen durch, wenn sie das ferne Europa kommentieren: Sie haben sehr wohl gemerkt, dass die entgrenzte Selbstverwirklichung im Westen auch eine dunkle, sehr kalte Seite hat.

Auch deshalb ist Mo ja in Peking gelandet, in einer kleinen Welt, die selbst bedroht ist. Das wissen auch die Menschen, die den kleinen Kosmos um diesen eigensinnigen Deutschen bilden. Es gibt keine Garantie, dass die Orte, an denen Menschen ihre Heimatlosigkeit abstreifen können, erhalten bleiben. Schon gar nicht in einer Welt, in der sich alles ums Geld und ums „Machen“ dreht.

Es steckt auch ein schönes Stück „Lassen“ in der Geschichte. Am Ende macht Mo erst einmal eine schöpferische Pause. Denn auch das hat er gelernt: Dass „Zeit“ nicht das ist, was er da aus Europa mitgebracht hat, dieses drängende Gefühl, immerzu etwas machen zu müssen. Eher ist es das Geschenk, einfach einmal loslassen zu dürfen und schauen zu dürfen. Was davon dann zum Kunstwerk reift, das wird die Zeit dann zeigen. Aber erst einmal muss man wohl lernen, dass man diese Zeit hat. Und dass sie ein kostbares Geschenk ist.

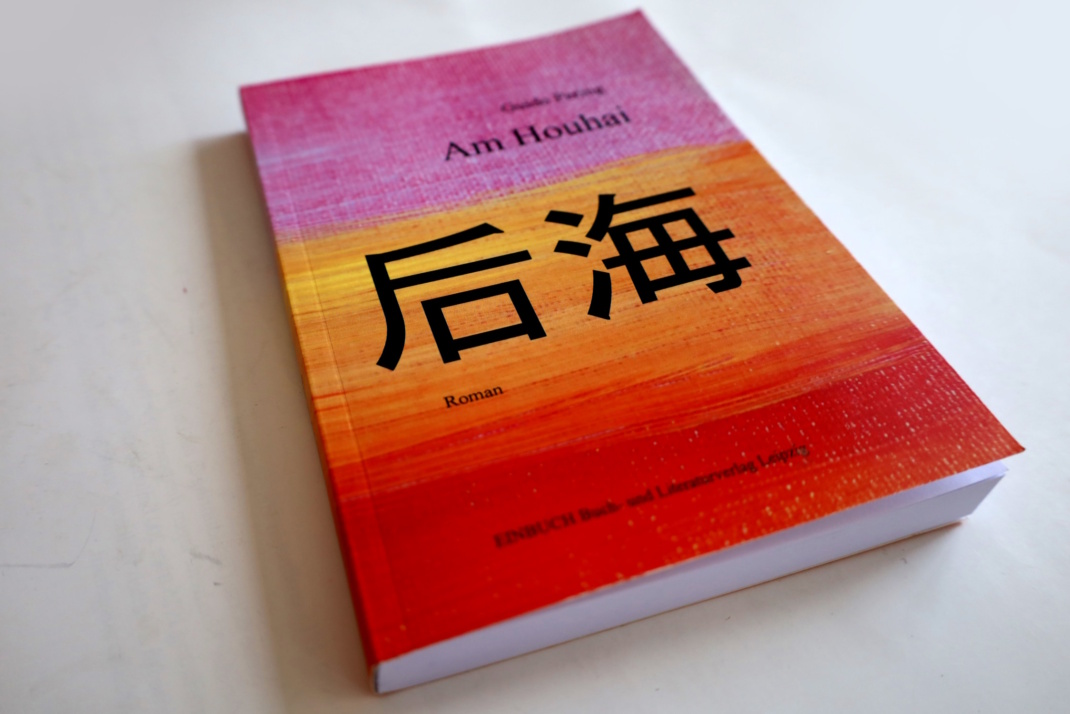

Guido Pering „Am Hohai“ EINBUCH Buch- und Literaturverlag Leipzig, Leipzig 2024, 17,40 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher