Eigentlich sind es Einsiedler- und Eigenbrötler-Geschichten, die der us-amerikanische Autor Steve Rasnic Tem schreibt. Geschichten vom Rand einer Gesellschaft, die aus lauter Rändern besteht und keine Mitte mehr kennt. Geschichten, die wie eine Fortsetzung der Short Stories von Raymond Carver wirken, fortgesetzt da, wo selbst die letzten Rituale gesellschaftlichen Miteinanders nicht mehr existieren. Die entfesselte Konsumgesellschaft macht die Menschen zu Eremiten.

Willkommen in der Gegenwart könnte man sagen. Auch wenn es erst einmal nur die Radikalisierung des amerikanischen Traums ist, der sich als Albtraum erweist, als eine Welt, in der sich Menschen immer mehr in ihr Gehäuse zurückziehen und Begegnungen mit den verstörenden anderen nicht nur meiden, sondern auch fürchten.

Auch wenn manche Geschichten von Steve Rasnic Tem ins Absurde und Surreale abzudriften scheinen, sind sie doch so dicht an der Gegenwart der von „Wohlstand“, „Aufstieg“ und „Erfolg“ besessenen westlichen Welt, dass man lange das Gefühl nicht loswird, dass Tem tatsächlich nur aus dem einsamen Leben seiner Protagonisten erzählt. Protagonisten, die allesamt etwas zu verbergen haben. Denn sie passen natürlich nicht zum propagierten Bild des Erfolgsmenschen. Auch wenn sie sich bemühen, den Schein zu wahren.

In Abwesenheiten

Doch in einer Gesellschaft, die den Erfolg jedes Einzelnen zum Maßstab seiner gesellschaftlichen Anerkennung macht, wird der Schein des Erfolgs zum Normalen. Auch dann, wenn Partnerschaften schon längst in die Brüche gegangen sind, in aller Stiller eingeschlafen, weil die beiden Menschen sich eigentlich nie etwas zu sagen hatten, einander eigentlich auch nie wirklich begegnet sind.

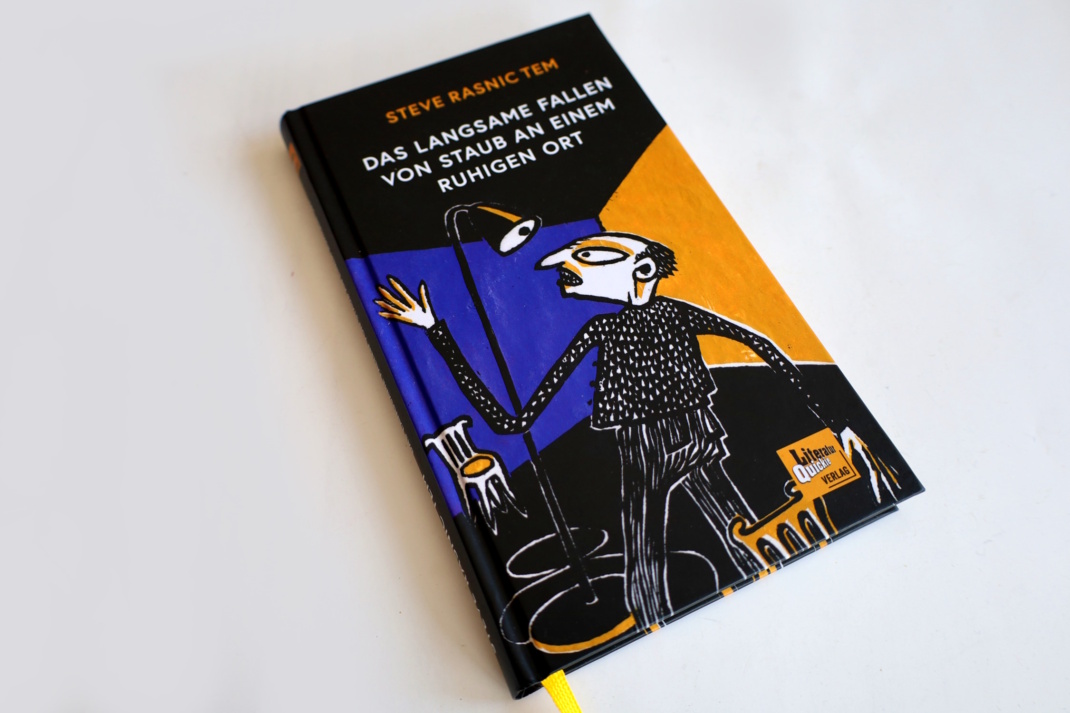

Das beginnt schon mit der ersten Geschichten mit dem geradezu poetischen Titel „Das langsame Fallen von Staub an einem ruhigen Ort“, deren „Held“ sich in der Welt seiner Bücher vergraben hat. Sein geradezu beklemmendes Lebensmotto: „Ich fühle mich wohler mit Abwesenheiten.“

Geradezu beiläufig erfährt man vom Verschwinden seiner Frau und vom Fortgang seiner Tochter, die vergeblich versucht hat, diesen schweigenden und verschlossenen Vater zu irgendeiner menschlichen Reaktion zu bewegen. Dass die Bücher auch nur eine Ausrede sind, davon erzählt der Staub, gegen den der Mann schon lange nicht mehr ankämpft.

„Manche würden sagen, ich sei ein Mann mit mickriger Vorstellungskraft. Manche würden sagen, ich hätte mein Leben mehr heimgesucht als es gelebt“, heißt es im Finale der kleinen Geschichte, in dem der Mann dem Leser auch noch suggerieren will, er hätte Kinder gemocht. Obwohl offensichtlich ist, dass das eine Ausrede ist. Dass er sich von anderen Menschen immer nur gestört gefühlt hat. Und von chaotischen Kindern erst recht.

Das falsche Glück der falschen Freiheit

Und so begegnen einem lauter Einsame, die einerseits alle nicht wissen, was sie in diesem Leben eigentlich wollen. Andere hätten gesagt: sollen. Aber im Leben geht es nicht ums Sollen, sondern ums Wollen: Das eigene Leben leben wollen. Und zwar nicht nach den Maßstäben anderer, auch nicht denen der amerikanischen Verfassung, die gleich in der Präambel verspricht, „das allgemeine Wohl zu fördern und das Glück der Freiheit uns selbst und unseren Nachkommen zu bewahren“.

Denn dummerweise können die Protagonisten in Tems Geschichten mit dem „Glück der Freiheit“ gar nichts anfangen. Im Gegenteil: Das, was ihnen passiert, erzählt davon, dass diese Freiheit kein Ziel hat. Man lebt zwar irgendwie sein Leben, versucht den Erwartungen einer Gesellschaft zu genügen, die vom Einzelnen Fleiß und Angepasstheit erwartet.

Aber tatsächlich sind sie allesamt nicht zu Hause in ihrer Welt. Sie leben als Gleichgültige in einem Land der Gleichgültigkeit. Und so gerät in „Ein Aufenthalt an der Küste“ ein gewisser Carson in einen seltsamen Zug, der seine Passagiere an einen noch viel seltsameren Hafenort bringt, an dem ein Schiff anlanden soll, das die Reisenden zu einer besonderen Reise mitnimmt – doch das Beklemmende vor Ort ist schon der Anblick eines völlig abwesenden Ozeans, während in der Herberge am Ort die Reisenden früherer Züge schon seit Jahren warten, dass das Schiff endlich kommt.

Eine Situation, die ganz offensichtlich dem Lebensgefühl vieler Menschen entspricht, die in ihrem Leben gestrandet sind in der Erwartung, irgendwann kommt ein Schiff und nimmt sie mit. Man fühlt es: Dahinter steckt etwas, was mit unserer (falschen) Vorstellung von Wohlstand, Glück und Freiheit zu tun hat.

Beziehungsweise mit der Perversion all dieser Dinge in unserer von Gier und Geiz dominierten Konsumgesellschaft, in der jeder so tun muss, als wäre er glücklich. Denn wer nicht glücklich ist, ist ein Versager. Als würde er in dieser von Missgunst, Neid und Verachtung geprägten Karrierewelt regelrecht strahlen von Glück.

Schöne heile Welt

Obwohl er sich noch viel verlorener fühlt als die Helden in den Geschichten von Franz Kafka. Nur wagen die meisten gar nicht, sich einzugestehen, dass sie jeden Morgen als Käfer aufwachen und Angst haben, dass das einer merkt.

Wovon zum Beispiel die mehr als doppelbödige Geschichte „Unter den Lebenden“ handelt, in der man lange glauben darf, dass hier der erfolgreiche Bruder, dem es gelungen ist, das triste Elternhaus in der Provinz zu verlassen und in der Stadt einen erfüllenden Job und eine liebende Frau gefunden zu haben, nur seinen geistig etwas zurückgebliebenen Bruder in dem mitten in der Einöde liegenden Farmhaus besucht.

Eigentlich seine Mutter, aber die ist, wie er nach und nach erfährt, schon des längeren tot. Und liegt draußen im Gelände irgendwo …

Mehr muss man gar nicht erzählen, weil es noch viel schlimmer kommt. Samt einem völlig gleichgültigen Sheriff, dem eigentlich egal ist, ob die Leute verschwinden. Hauptsache, er hat keinen Ärger in seinem Distrikt. Auch das ist eben kein Aspekt aus einem alten Western, sondern ein Aspekt unserer heutigen Wirklichkeit, wo „Sicherheit und Ordnung“ fett über allem stehen, Nähe und Vertrauen aber nichts wert sind.

Die werden nicht mal mehr vorgespielt. Vorgespielt wird heile Welt und die wundersame Fähigkeit, die einen heutzutage zum Erfolgsmenschen macht: Sich alles kaufen zu können, was man braucht. Am Ende auch noch ein ruhiges Hüttchen in der Nobelgegend, wo man dann so tut, als könnte man sich einen goldigen Lebensabend gönnen.

Hauptsache, man hat eine clevere Idee, wie man zu viel Geld kommt. So wie „Der Krankheitskünstler“. Die Träume, die die Bewohner dieser schönen neuen Welt haben, sind eigentlich nur noch Albträume, so wie in der letzten Geschichte in dieser Auswahl, die Gerrit Wustmann ausgewählt und übersetzt hat: „City Fishing“.

Hier fahren die Protagonisten tatsächlich voller Euphorie (und Verbissenheit) mitten hinein in den Abgrund der Stadt, dorthin, wo sich nach der Ankunft „die dunklen, zerlumpten Gestalten dem Wagen nähern“. Die Geister unseres Wohlstands. Die Gespenster, die in unseren schönen Werbesendungen von Glück und Erfolg keinen Platz haben.

Die Geister des Wohlstands

Geister, die aber alle im Kopf haben, weil sie sich vor ihnen fürchten. Und vor allem davor, selbst einmal dort zu landen. Man hört ja überall das Sägen und Schaben, wie die Doktoren der entfesselten Marktwirtschaft immerfort an den Stützen und Sicherheitsdecken unserer sozialen Systeme kratzen und sie immer dünner machen. Motto: Können wir uns nicht leisten.

So macht man Menschen Angst. Und das sitzt mittlerweile tief. Die Groteske trifft sich in Tems Geschichten mit dem Horror. Und jede einzelne verführt anfangs durch die schöne, nur zu vertraute Heimeligkeit eines billigen Wohlstands, um den aber dessen Bewohner zu Recht bangen, auch wenn sie sich nicht mal wagen, darüber auch nur nachzudenken.

Denn wer nachdenkt, gerät aus dem Gleichgewicht, aus dem Takt – und stürzt wahrscheinlich ab. Also machen sich alle etwas vor. Und halten es vor allem aus, dass sie eigentlich keine Nähe mehr erleben, keine wirklichen sozialen Kontakte mehr haben. Denn dafür gibt es in dieser Welt der „Leistungsträger“ keinen Platz.

Das Ergebnis: Eine öde Gegenwart ohne Vergangenheit und Zukunft. Denn wenn wir uns an Menschen binden, bekommen wir eine Vergangenheit. Das ist unser Leben. Das ist erst die Fülle, die uns das Gefühl gibt, dass es sich lohnt, am Leben zu sein.

Aber Tom bringt es in der Geschichte „Apartment B“ schon auf den Punkt, wenn er sich sagt: „Man sollte nicht in der Vergangenheit leben – das sagen die Leute doch immer, nicht wahr? Jeder lebt in der Vergangenheit, und alle sind sich darüber einig, wie ungesund das ist.“

Leben ohne Vergangenheit

Und so wird verdrängt, vergessen, so getan, als gebe es immer nur das neu zu kaufende Glück des heutigen Tages. Obwohl man Glück genauso wenig kaufen kann wie Erinnerungen. So werden sie zu Eremiten in der Einöde eines Lebens, in dem alles austauschbar ist, Vergangenheit auf dem Sperrmüll entsorgt wird und ein neues leeres Leben in einem leeren Apartment beginnt.

Kann sein, dass man nach Lesen dieser Sammlung keine Lust mehr hat, die USA zu besuchen und sich diese Tragödie auch noch von Nahem anzuschauen. Die Geschichten erklären einiges davon, was dieses einst so verlockende Land so leer und wütend gemacht hat. Eine Wut, die aus einer tiefen Verlorenheit kommt, auch einer gewaltigen Verlassenheit. Absolute Freiheit ist eine Katastrophe. Sie bindet sich an nichts mehr. Und sie macht absolut einsam.

Im Grund erzählen Tems Geschichten genau davon.

Selbst die kürzeste: „Der Immobilienmakler trifft ein“. Denn selbst was nach dem Auszug der Familie zurückbleibt, erzählt noch vom traurigen Bemühen, den Schein einer heilen Welt herzustellen. Und ein Grundgefühl vor allen anderen zu verbergen, wie es Stephen King in einer Tem-Besprechung anspricht: das Gefühl des „ungewollten Kindes“. Aus dessen Perspektive gibt es keinen Trost in der Welt. Aber man muss sich dennoch anstrengen so zu tun, als wäre alles in Ordnung.

Heillose Geschichten also. Aber am besten in kleinen Portionen zu konsumieren. Man wird sonst zu sehr betrübt.

Steve Rasnic Tem Das langsame Fallen von Staub an einem ruhigen Ort Literatur Quickie Verlag, Hamburg 2024, 22 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher