Tätige Nächstenliebe. Damit beginnt die Geschichte des Leipziger Diakonissenhauses. Oder genauer: Die der Leipziger Schwesterschaft im Jahr 1891. Denn für das Diakonissenkrankenhaus selbst wurde der Grundstein erst 1899 gelegt – Mutterhaus und Krankenhaus in einem Komplex. Und bis heute ist diese enge Verbindung der Diakonissen zu ihrem Krankenhaus erhalten. Auch wenn sich die Zeiten gewandelt haben. Und das Krankenhaus selbst natürlich auch.

Es ist deswegen auch eine Doppelgeschichte, die Frunzina Müller hier herausarbeitet. Auch wenn die Entstehung des Krankenhauses in Lindenau nicht zu trennen ist von der Schwesterschaft, die 1891 mit Unterstützung des schon seit 1848 bestehenden Dresdner Mutterhauses entstand und von den Leipziger Oberbürgermeistern gefördert wurde. Denn auch die wachsende Großstadt Leipzig hatte die Sorgearbeit der Diakonissen bitter nötig. Gerade in den neu entstandenen Arbeiterquartieren im Leipziger Westen waren die hygienischen und gesundheitlichen Bedingungen katastrophal. Entstanden war das Diakonissenwesen 1836 in Kaiserswerth, wo der Pfarrer Theodor Fliedner die erste „Bildungsanstalt für evangelische Pflegerinnen“ gründete. Das war nicht nur eine Reaktion auf die dramatisch schlechten Verhältnisse in deutschen Krankenhäusern.

Es war auch eine kleine Revolution für weibliche Tätigkeitsfelder. Denn im Grunde entstand hier der Beruf der Pflegerin, auch wenn die Frauen, die sich bereit erklärten, in eine Schwesterschaft einzutreten, gleichzeitig darauf verzichteten, eine Familie zu gründen. Ihr Leben war die Schwesterschaft. Was nicht konfliktfrei war. Diesem Leben in der Schwesterschaft spürt Frunzsina Müller in mehreren Kapiteln nach. Immerhin wirkt das Leben der Diakonissen in heutigen Zeiten recht anachronistisch – auch weil die Krankenpflege in Deutschland längst professionalisiert ist und auch konfessionelle Krankenhäuser nicht mehr darauf angewiesen sind, dass sich Frauen ganz und gar nur dem Dienst an den Kranken widmen und dafür ein geradezu weltabgewandte Leben führen.

Leben im Dienst an den Kranken

Aber Krankenpflege funktioniert eben nicht nur mit professionellen Handreichungen. Sie braucht die menschliche Zuwendung. Und die Diakonissen waren eben nicht nur im Diakonissenkrankenhaus eingesetzt, sondern lernten gerade in den ersten Jahren ihrer Ausbildung die ganze Bandbreite der Pflege von der Arbeit als Gemeindeschwester bis zur Betreuung von Alten und Waisen kennen. Sie wurden von ihrem Mutterhaus entsandt, wie es so schön heißt. Was auch eine Menge Demut und Unterordnung verlangte, womit nicht alle jungen Frauen zurechtkamen, die die Haube nahmen.

Und glücklicherweise haben einige persönliche Berichte und Zeugnisse überlebt, sodass die Autorin einige dieser Frauen, die die Geschichte des Diakonissenhauses prägten, vorstellen kann, auch ihr Konflikte schildern kann und ihre Arbeit. Auch ihren „Eigen-Sinn“, wie sie schreibt. Denn natürlich fanden die Frauen in ihrer Arbeit auch Erfüllung und reagierten auch mit Unverständnis, wenn sie dann woanders hingeschickt wurden.

Und natürlich versucht Frunzsina Müller auch nachzuzeichnen, wie die Schwesternschaft auf die vielen gesellschaftlichen Veränderungen reagierte, von denen das 20. Jahrhundert geprägt war. Immer wieder war auch das Diakonissenkrankenhaus selbst in Frage gestellt, weil staatliche Geldgeber mit dem Ende der Finanzierung drohten. Denn natürlich trägt sich ein Krankenhaus nicht von allein. Es braucht immer kommunale und staatliche Finanzierung und reiht sich am Ende ein in eine Versorgungslandschaft, aus der man es nicht einfach wieder entfernen kann. Für das Diakonissenkrankenhaus war der Standort in Lindenau kein zufälliger, denn hier waren in den Vorjahren einige der großen Fabriken entstanden mitsamt den großen Arbeitersiedlungen. Da brauchte es dringend ein nahe gelegenes Krankenhaus, um auch die vielen schweren Arbeitsunfälle auffangen zu können.

Das Haus in schwierigen Zeiten

Aber die überlieferten Akten erzählen eben auch von der Einmischung der Politik spätestens in der NS-Zeit, als auch im Diakonissenkrankenhaus das „Führerprinzip“ eingeführt werden musste und Ärzte und Schwestern in die Mühlen der NS-Ideologie gerieten. Und während die einen zu Opfern des NS-Regimes wurden – wie die Schwester Marie Runkel, – steht für die anderen die Frage, inwieweit sie sich andienten oder gar selbst zu Helfershelfern des Regimes wurden. Eine Frage, die Frunzsina Müller ebenso untersucht wie die späteren Rahmenbedingungen in der Zeit der sowjetischen Besatzung bzw. der DDR. Immerhin eine Zeit, als die regierende SED massiv Druck auf sämtliche konfessionellen Einrichtungen ausübte und das Diakonissenhaus zeitweilig wieder in Frage gestellt wurde.

Am Ende aber war das Krankenhaus an der Georg-Schwarz-Straße nie verzichtbar, genauso wenig wie die Poliklinik, die 1928 gebaut worden war. Diese wurde als Anpassung nach bundesdeutschem Recht erst nach 1990 geschlossen. Heute ist es ein Ärztehaus. Und die Schar der Diakonissen und der Diakonischen Schwestern ist im großen Krankenhausbetrieb überschaubar geworden, auch wenn das Haus sich nach wie vor als konfessionelle Einrichtung versteht.

Mittlerweile ist es freilich umfassend modernisiert. Die letzten 33 Jahre waren so arbeitsintensiv, dass es gar nicht verwundert, das niemand wirklich Zeit fand die Geschichte von Haus und Schwesternschaft umfassend aufzuarbeiten. Und auch offene Fragen zu klären – etwa zur Abwanderung von Ärzten in den Westen, zum mühsamen Erhalt der Bausubstanz und der Arbeitsfähigkeit in Zeiten, als es dafür in der DDR gar keine Baukapazitäten gab, oder den Konflikten eine konfessionell geleiteten Einrichtung mit den jeweiligen Ministern.

Ein besonderes Haus

Alles Fragen, die Frunzsina Müller aufgreift und anhand einer augenscheinlich sehr lückenhaften Aktenlage zu beleuchten versucht. Das Ergebnis ist trotzdem Buch geworden, das die Geschichte des Diakonissenhauses in über 130 Jahren erstmals greifbar werden lässt. Stark aus der Innenperspektive gesehen, was die Leserinnen und Leser ein wenig auch das Selbstverständnis von Schwestern, Hausleitung, Ärzten und Mitarbeitern spüren lässt. Bis hin zur Rolle als kleine Rettungsinsel für Menschen, die in der DDR zu Außenseitern geworden waren und nur hier eine Arbeit finden konnten. Was dann die permanente Anwesenheit der Stasi auch nicht mehr überraschend erscheinen lässt.

Gestreift werden auch die beiden großen Kriegszeiten. Im Ersten Weltkrieg wurden die Diakonissen hinter die Front geschickt, im zweiten wurde das Haus komplett zum Lazarett für die Wehrmacht gemacht. Man stellt sich Krankenhausgeschichten meist immer nur als Geschichte emsig eilender Ärzte und Pflegerinnen, Ärztinnen und Pfleger vor, dienstbar einfach für die Heilung ihrer Patienten. Aber das 20. Jahrhundert war eine Zeit, in der auch die Krankenhäuser immer wieder zum Ziel staatlicher Einflussnahme wurden.

Die Zeit nach 1990 handelt Müller dann nur noch als Zeittafel ab. Das wird dann wohl späteren Arbeiten überlassen sein, auch diese Zeit der zunehmenden Ökonomisierung des Krankenhauswesens zu beschreiben. Aber wichtig war überhaupt erst einmal die Bestandsaufnahme für die ersten 100 Jahre, sodass auch die heutigen Generationen ein Gefühl dafür bekommen, warum das Diakonissenkrankenhaus eine so besondere Einrichtung ist und welche Rolle die Diakonissen hier spielten. Dass sie in der DDR-Zeit immer weniger wurden und kaum noch Nachwuchs gewannen, ist bekannt. Aber es gibt sie noch, wie man ganz am Ende der Zeitleiste erfährt: fünf Diakonissen und 23 Diakonische Schwestern.

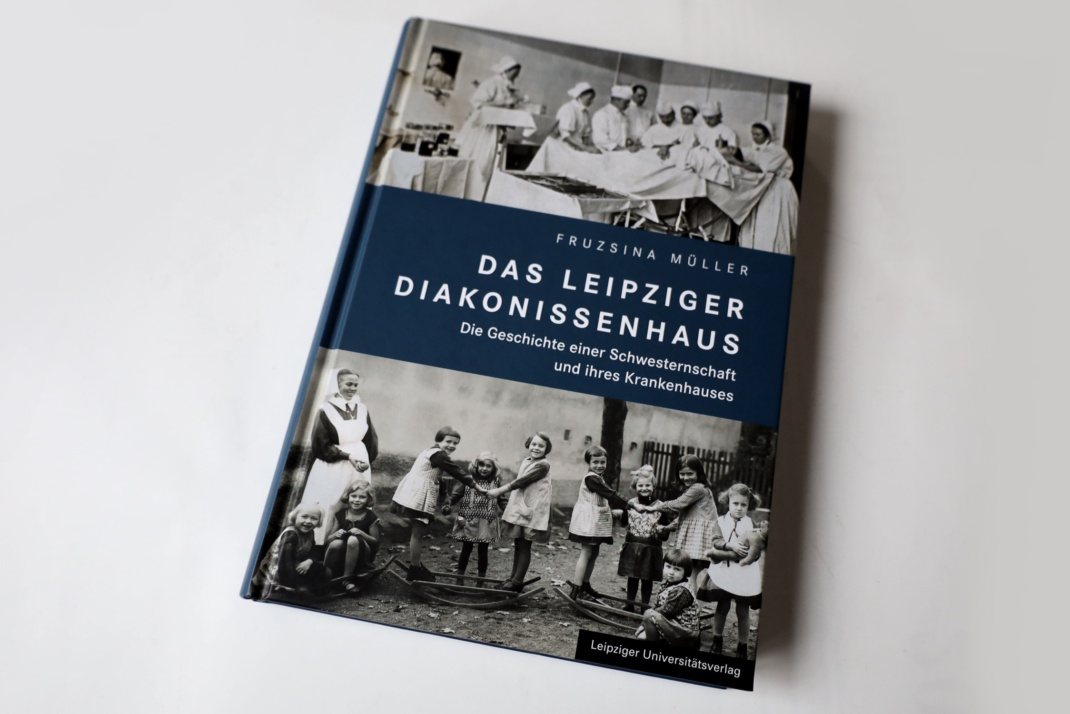

Frunzsina Müller Das Leipziger Diakonissenhaus, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2023, 32 Euro

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher