Dieses Buch ist eine Würdigung für den 2021 verstorbenen Dichter SAID, der als Said Mirhadi 1947 in Teheran geboren wurde und seit 1965 in Deutschland lebte. Mit seinem Werk steht er exemplarisch für ein Phänomen, das auch in der deutschen Literaturrezeption gern als Nischenthema behandelt wird: Autoren, deren Muttersprache eigentlich nicht Deutsch ist. Und die in dieser Sprache trotzdem eine neue Heimat gefunden haben.

Das fasziniert, weil es auch neue Farben in die Sprache bringt. Und gleichzeitig auch zeigt, dass es eine reiche und bildhafte Sprache ist.

Mathias Buth bringt es in seinem Beitrag für dieses Buch so auf den Punkt: „Mit 17 Jahren verließ er als Student den Iran, der ehemals Persien hieß, flüchtete vor dem Schah-Regime, wollte in Deutschland 1965 Ingenieur werden, blieb in dem Land, dessen Sprache er rasch lernte und das ihn aufnahm mit dem Besten, was es hat: mit der Sprache.“

Das sieht nicht jeder Rezipient so. Auch nicht in dieser kleinen Sammlung von Würdigungen, mit denen sich die Autorinnen und Autoren dem Werk von SAID annähern und damit auch deutlich machen, wie sehr sich die Wahrnehmung von literarischen Texten unterscheidet. Selbst bei Leuten, die eigentlich alle Dasselbe wollen. Es geht auch gar nicht anders: Jeder, der liest, liest sich in die Texte der anderen selbst hinein. Manchmal so beharrlich, dass er seinen Blickwinkel für den einzig legitimen ansieht.

Eine Falle, in die auch Germanisten nur zu gern hineinlaufen. Auch ein langjähriger Wegbegleiter wie Rolf Stolz, Mitherausgeber der Literaturzeitschrift „RHEIN!“, in der SAID mehrere seiner Arbeiten veröffentlicht hat. Er versucht in seinem Beitrag für das Buch SAID auf die Formel „Der fremde Deutsche, der deutsche Fremde“ zu bringen und damit natürlich den Aspekt der Heimatlosigkeit und der Strandung in der Fremde näher zu beleuchten.

Dabei zitiert er aber auch einen Text von SAID, der diesen Aspekt noch einmal deutlich verschiebt: „was mich betrifft, ich bin nur ein ungebeter gast, der als seine eigentliche gastgeberin die deutsche sprache sieht. Man weiss, dass man keine heimat mehr hat, denn die heimat ist die zeit, die wir verloren haben. Man ist aber bemüht, sich zu trösten, sich zu belügen. So sagt man sich: meine eigentliche heimstätte ist die deutsche sprache, die mir zuflucht geboten hat.“

Wenn Heimat Fremde wird

Was nun einmal auch damit zu tun hat, dass er erst in Deutschland anfing zu schreiben – und das in der Eroberung der deutschen Sprache, wenn man das so nennen kann. Denn das ist ein ganz und gar nicht widerstandsloser Prozess, schmerzhaft, unsicher, tastend. Denn eine neue Sprache in all ihren Facetten eignet man sich viel schwerer an als die Sprache der Kindheit. Die Sprache der Kindheit verschwindet ja auch nicht wirklich. Bis zuletzt zählte SAID auf Persisch, teilt er mit. Aber das Anzählen passierte dann auf Deutsch.

Man nimmt immer mit, was man in junge Jahren sprachlich erfasst hat – auch Dichtung, Märchen, den Klang der Heimat. Nicht ahnend, dass auch der sich veränder. Was SAID erlebte, als er in einer kurzen Phase zwischen den beiden Diktaturen für ein paar Wochen in den Iran zurückkehrte, verwirrend erlebte.

Der aus der Fremde Zurückgekehrte fand eine fremde Heimat vor. Was übrigens weit über das Grundthema Fremde hinausreicht. Vielleicht spüren das wirklich nur Dichter? Was ich aber nicht glaube. Denn dieses Phänomen erlebt auch jeder, der das Land seine Geburt nicht verlassen hat, aber an die Orte der Kindheit zurückkehrt. Übrig bleiben immer nur die Bilder aus der Erinnerung. Die Gegenwart erzählt mit frappierender Gleichgültigkeit davon, dass auch der späte Besucher hier fremd geworden ist. Die Regeln seiner Kindheit gelten nicht mehr. Die Menschen haben sich verändert.

Und das passiert immerzu. So allgegenwärtig, dass man sich wundert, wie viele Menschen felsenfest daran glauben, die Welt ändere sich nicht und sie selbst erst recht nicht. Veränderungen sind eine Zumutung – und doch tatsächlich die Essenz des Lebens.

Die Flüsse der Sprachen

Wer natürlich nicht nur die Heimat verlässt, sondern auch den Ort seiner Sprache, der erlebt das noch viel elementarer. Davon erzählt ja SAID in all seine Geschichten und Gedichten. Das Fremd-Sein verschärft den Blick für das Eigentliche, das einen mit dem Leben und der Welt verbindet. Gerade, weil alle Verwurzelungen gekappt sind. Bis auf die in der Sprache. Denn das ist genauso unverkennbar, dass SAID seine Verflochtenheit in die persische Literatur nie verloren hat, dass auch sein Sprechen in der deutschen Sprache ohne diese Verbindung nicht erspürbar wird.

Hamid Tafazoli versucht das am literarischen Bild der Flüsse festzumachen. Das Flussmotiv taucht bei SAID fast zwangsläufig immer wieder auf. Der Fluss als Grenze, als Ursprung des Lebens, als Verbindendes zwischen den Welten. Und natürlich selbst als Symbol des Lebens. Denn wer so in den Strom der Zeit geworfen ist und sich wie ans Ufer gespült wiederfindet im fremden Norden, der entwickelt ein Gespür für das Verfließen, die Vergänglichkeit aller Momente, die einen manchmal wie Strandgut behandeln. Die Erkenntnis, dass man nicht mehr zurückkehren kann, macht einsam. Auch ratlos.

Aber sie lässt einen auch spüren, dass sich die großen Flüsse der Sprachen, Literaturen und Kulturen auch begegnen, vereinen, ineinander fließen. So schöpft der Dichter aus beiden Flüssen, aus beiden Traditionen. Und frappiert die Lesenden, weil seine Gedichte auf einmal an die Gedichte des Dichters Reiner Kunze erinnern – ebenso scheinbar spröde, knapp und dennoch poetisch, mit Bildern, die einen schon beim Lesen packen: Ja, so konkret ist Leben.

Die Subversivität des deutlichen Sprechens

Und auch das ist kein Zufall. Reiner Kunze hat zwar nie das Land seiner Sprache verlassen. Aber er hat erlebt, was Fremd-Sein im eigenen Land bedeutet. Wie man Befremdung schon dann leibhaftig spürt, wenn die eigenen Texte im Land als unerwünscht gelten, die Sprache des Dichters auf die Sprach- und Denkverbote der Mächtigen trifft. Kunze gehörte zu den Dichtern, die das in der DDR schon deutlich aussprachen. Und dass er dann auch noch in die Fremde gehen musste, auch wenn da ebenso Deutsch gesprochen wurde, macht noch deutlicher, dass es da eine tiefe Seelenverwandtschaft gibt zwischen Kunze und SAID.

Man kann sich wie in der Fremde fühlen, wenn man scheinbar dieselbe Sprache spricht wie die Leute um einen herum. Auch unverstanden, weil man zu deutlich wurde. Weil das klare Sprechen als subversiv wirkt. Und als befremdend sowieso. Das war schon immer die Stärke guter Literatur: Das Wesentliche so neu und klar zu sagen, dass es die Leser aufschreckte. Auch mit einem „So ist es.“

Und Es – das ist das Leben, das Eigentliche, worüber immer wieder zu reden ist. Was auch SAID getan hat. Eigentlich hat er nie etwas Anderes getan, als dieses Elementare im Da-Sein zu suchen und zu benennen. Mit der Sprache sagbar zu machen, was wirklich berührt, verführt, einen spüren lässt, dass man lebt – mit allen Sinnen. Deswegen ist so oft von Liebe die Rede – auch in den Gedichten und Essays in diesem Band. Denn wenn man nicht (mehr) fähig ist zur Liebe, ist man tot. Dann hat man nichts mehr zu sagen.

Und SAID hat bis zum Schluss immer wieder all diese Momente eingefangen, in denen ihm die Liebe frappiert hat, das intensive Berührtsein von den Dingen und Menschen in diese Welt, die ihm zeigten, dass Fremd-Sein nicht bedeutet, nichts mehr zu spüren. Schon gar nicht: nichts mehr zu lieben. Und so wird die Sprache bei SAID immer etwas Doppeltes: der Stoff, mit dem er seine Geschichten erzählte und das Berührende sagbar machte – und gleichzeitig selbst ein Stoff der Liebe. Denn mit dem Deutschen ging er genauso behutsam um wie mit der Sprache seiner Kindheit. Und ganz bestimmt viel elementarer, als es einige Essays in diesem Band zu erklären versuchen.

Das täglich Brot der Dichter

Denn Dichter interpretieren die Welt nicht nach großen theoretischen Schablonen. Das lesen auch Literaturkritiker oft nur hinein in die Texte. Dichter benennen das, was sie frappiert, so deutlich und bildhaft, wie sie können. Suchen nach den Worten und Bildern, die das für sie so Erschütternde möglichst genau wiedergeben. Denn sie wissen um die Kraft und die Intensität von Wörtern ganz anders als alle Germanisten zusammen.

Es ist nicht nur ihr täglich Brot. Es ist ihre Passion, genau zu sein. Und dazu muss man die Sprache lieben, in der man schreibt. Und ein Gespür haben dafür, wenn Worte und Sätze falsch klingen. Ein Gespür, das die meisten Menschen nicht haben, so traurig das klingt. Weshalb sie auch nicht merken, wenn ihnen Texte Unerhörtes offerieren. Sie überlesen es. Oder lesen es erst gar nicht, weil sie diesen Nerv für das genau Gesagte nie entwickelt haben.

Deswegen ist Wasser bei SAID mehrfach eine Metapher für Sprache. Nicht nur für die beiden Sprachen, in denen er lebte und die sich als Flüsse in ihm vereinten. Auch als das Lebensnotwendige. Denn wer nicht mehr sprechen kann, wer nicht mehr sagen kann, was einen berührt, der geht sich selbst verloren.

Sprache also auch als Lebensmittel. Und ein Ort der Liebe, „innere Heimat“, wie Matthias Buth schreibt, der eben mit seiner Formel „Vom besten, was es hat“ auch etwas benannt hat, was so vielen Deutschen überhaupt nicht klar ist. Auch weil sie nie den Sinn dafür entwickelt haben: dass unsere Sprache tatsächlich das Liebenswerteste an Deutschland ist, eigentlich die Seele des Landes. Viel zu oft malträtiert und geschunden. Und dabei so genau und lebendig, wenn sich nur aufmerksame Dichter ihrer annehmen, wie SAID einer war.

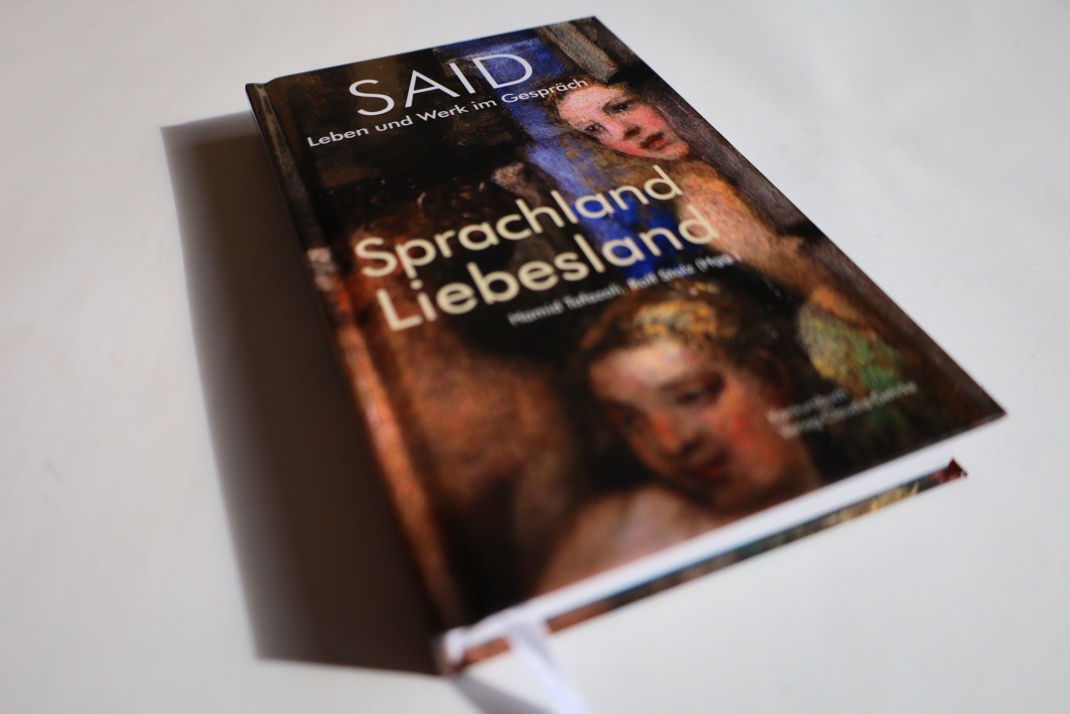

Hamid Tafazoli, Rolf Stolz (Hrsg.) „SAID. Sprachland Liebesland“, Konkursbuch, Tübingen 2023, 15 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher