Er gehört zu einer „goldenen Generation“, stellt Michael Hametner fest, der den Maler Gert Pötzschig in seinem Essay in diesem Buch auch als „Zweigeist“ würdigt. Ein „Zweigeist“, der gerade seinen 90. Geburtstag gefeiert hat und mit diesem Buch seine Lust am abstrakteren Malen sichtbarer macht. Denn gezeigt hat Pötzschig solche Bilder auch schon in früheren Ausstellungen. Aber das Publikum war natürlich meist auf seine Stadtlandschaften fixiert.

Und wenn man Hametners Essay liest, der ja 2018 mit „Valeurs“ auch schon eine große Hommage auf Pötzschig veröffentlichte, und auch den folgenden Essay von Hans-Werner Schmidt im Buch, dem einstigen Direktor des Museums der bildenden Künste, dann wird viel deutlicher, dass Pötzschig ganz und gar kein Maler ist, der die Genres wechselt. Denn bei ihm ist das eins. Davon leben auch seine Stadtlandschaften. Und zwar von Anfang an, darauf geht Schmidt ein, wenn er schon in Pötzschigs „Lortzingstraße“ von 1956 das Reifen der „Strukturalen Komposition“ sieht.

Wie Bilder entstehen

Aber so ticken Maler eigentlich nicht. So ticken Kunstkritiker und Theoretiker. Leute, die das, was sie sehen, unbedingt in Schulen, Klassen, Stile und Epochen einteilen müssen. Sie müssen ja nicht malen. Sie können höchstens versuchen nachzuempfinden, was im Schaffensprozess des Malers vielleicht passiert ist. Und Schmidt gibt sich sehr viel Mühe.

Man merkt, dass er in seiner Arbeit mit vielen Künstlen geredet und sie – wie Pötzschig – auch in ihrem Atelier besucht hat. Wissend, dass es auch die Orte sind, an denen Bilder entstehen, welche am Ende die Stimmung beeinflussen. Und Stimmung ist in allen Bildern von Pötzschig, der auch extra betont, dass die Bilder eben nicht auf der Straße entstehen. Weshalb seine Stadtlandschaften von Leipzig zwar durchaus verortbar sind. Aber sie sind kein 1:1-Abbild.

Wirklich zum Bild werden sie erst im Atelier. Und dort lässt sich Pötzschig ganz aufs Malen ein, auf das, was unter seinen Händen entsteht. So wie auch Dichter ihre besten Gedichte entstehen sehen oder Romanautoren den Kosmos ihre Romane. In der Literaturwissenschaft ist es längst bekannt, weil genug hochkarätige Autoren davon erzählt haben: Wenn eine Geschichte wirklich ins Rollen kommt, übernehmen die Helden in der Geschichte das Zepter und zwingen die Autoren im Grunde, ihnen bis in die letzte Konsequenz zu folgen. Sie lassen sich nicht verbiegen.

Deswegen passen die Gedichte von Ralph Grüneberger – der 2013 selbst eine Hommage auf Pötzschigs Bilder verfasst hat -so gut neben die in diesem Band abgedruckten Bilder von Pötzschig. Der Leipziger Dichter hat sich von einigen dieser Bilder anregen lassen und sich mit seinen Gedichten in die Stimmung hineinbegeben, die er beim Betrachten empfunden hat. Eine Begegnung zweier Künstler aus völlig verschiedenen Kunstwelten, die aber gerade hier zeigen, wie nah sich die Bildwerdungsprozesse in Wort und Farbe in Wirklichkeit sind.

Abstraktion ist kein Selbstzweck

Was eben auch übersetzt heißt: Pötzschig malt wie ein Dichter. Er lässt sich auf das Gesehene ein und überlässt die Regie dann den Farben. Oder seiner Hand, die den Pinsel führt. Oder seinem Unterbewussten. Oder eben seinem Gefühl für den richtigen Moment, wenn das Bild genau das eingefangen hat, was ihn an der gesehenen Szenerie berührt hat.

Und dabei kommt er eben nicht aus der Schule der Abstrakten. Die Abstraktion ist für ihn kein Selbstzweck. Er rechnet mit dem innigen Bedürfnis der Betrachter, im Bild eine Geschichte zu entdecken. So ist unser Gehirn nun einmal konstruiert. Aber wann entsteht die Geschichte? Das hat Pötzschig immer ausgetestet. Auch in seinen Stadtlandschaften, denen auch die professionellen Betrachter einen gedämpften Ton attestieren, meist schwere, dunkle Himmel, erdige Farben, da und dort aufgebrochen durch scharfes Rot und leuchtendes Gelb.

Fast könnte man meinen, in Pötzschigs Leipzig scheine nie die Sonne. Aber wer seine Bilder kennt, weiß auch, dass diese Stimmung über Jahrzehnte real war. So fühlt man sich in einer Stadt, die scheinbar erstarrt ist und in der ganze Straßenzüge verfielen. Eine Stadt zeigte ihre Vergänglichkeit und damit auch, dass sie trotz allem lebendig war. Und ist. Pötzschigs Bilder sind – so menschenleer wie sie vornehmlich erscheinen – trotzdem Feiern des Lebens – und der Vergänglichkeit. Das ist eins bei ihm.

Oder einmal so formuliert: Wer beim Malen so einer Stadt nichts fühlt, braucht gar nicht erst anzufangen. Dann kommt nichts Lebendiges dabei heraus.

Denn wir sehen eben zuallererst, was wir fühlen. Wir können nicht anders. Und genau darum geht es auch Pötzschig beim Malen. Das Kapitel, das die noch stärker abstrahierten Bilder zeigt, wird mit einem Zitat von ihm eingeleitet, in dem es heißt: „Malerei ist dann Ausdruck reinen Gefühls, welches sich über die Faszination von Form und Farbe manifestiert.“

Im Kopf des Betrachters

Und das braucht eben meist nicht die detailgenaue Wiedergabe dessen, was der Maler tatsächlich gesehen hat. Sondern das Vertrauen darauf, dass sich die Geschichte beim Malen manifestiert. Das Bild, der Blick, die Stimmung, egal, wie man es nennen will.

Pötzschig hat ja nicht nur Leipzig so gemalt. Seit 2002 hat er besonders Italien und Südfrankreich besucht, um dort genau mit demselben Anspruch zu malen. Einige dieser Bilder sind auch in diesem Buch zu finden – abstrakt eher im Stil Cezannes, den Pötzschig immer wieder auch als Bezugspunkt nennt. Auch um Kunstwissenschaftlern einen Anhaltspunkt zu geben, in welcher Gesellschaft malender Kollegen er sich heimisch fühlt, wo er Verwandtschaften sieht. Und wer Cezannes Bilder kennt, weiß, wie er mit Farben die ganz besondere Atmosphäre der Provence eingefangen hat. Oder wohl besser: nachempfunden.

Und manchmal braucht es kaum Details, um Landschaft und Stimmung sichtbar zu machen. Auch in Pötzschigs Bildern nicht. Egal, ob es ein Blick auf Pompeji ist, eine Dorflandschaft, ein abendlicher Garten oder eine Erinnerung an Venedig. Im Kopf des Betrachters reichen die Signale völlig, um sofort selbst in der Stimmung zu sein und nachzuempfinden, was die gedeckten Farben im Bild als Botschaft in sich tragen.

Das ist natürlich auch alles in Pötzschigs Stadtlandschaften zu sehen und zu spüren. Aber eben weil er weiß, wie seine Bilder entstehen, weiß Pötzschig auch, an welchem Punkt das Bild tatsächlich schon da ist und den Betrachter in seinen Bann zieht. Wo Pinsel und Spachtel also schon innehalten können und alles da ist, was der Maler auf den Malgrund bringen wollte.

Und wenn das nur eine lodernde Stimmung ist, wie er sie etwa in „Gelb frisst Rot“ auf Karton gebannt hat. Für manche Leser und Betrachter wird das Buch wie ein Türöffner sein in die Farbensprache des Malers, den Michael Hametner eingereiht hat in die „Goldene Generation“ Leipziger Maler.

Jene, die zur ersten Generation der Leipziger Schule gehören, aber eigentlich nie mit ihr assoziiert werden, weil sie sich in ihrer Bildsprache deutlich davon absetzen: neben Pötzschig nennt Hametner Gerald Müller-Simon, Günter Richter, Günter Thiele und Kurt Dornis. Sie kultivieren „den Blick für ihre Umgebung“, wie Hametner bemerkt. „Wer Augen hat zu sehen, sieht sie“, schreibt er.

Aber es gilt auch: Sie zeigen uns, wie wir sehen. Und wir sehen mit ihnen, was wir sonst nicht gesehen hätten. Wenn wir uns darauf einlassen.

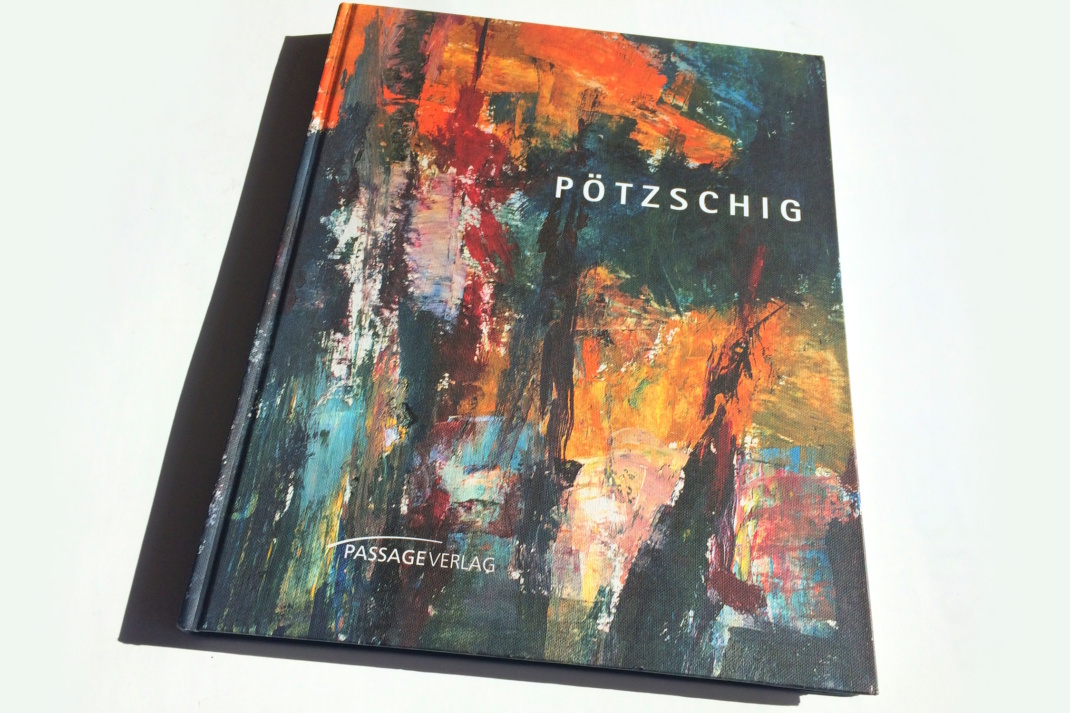

Gert Pötzschig „Die anderen Bilder“, Passage Verlag, Leipzig 2023, 29,50 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher