Aufwachsen im Osten, Aufwachsen im Westen: Es unterschied sich gravierend. Und dann doch wieder nicht. Aber das merkt man nur, wenn man sich später intensiv daran erinnert, was wirklich wichtig war, als man noch jung war. Damals, als aus allen Radios „Daddy Cool“ von Boney M. schmetterte. Das war 1976. Hinterm Italiener war die Welt zu Ende. Erst recht, wenn man – wie Ben – erst einmal ordentlich eins auf die Rübe bekommt. Und das auch noch von einer Type wie Kai Hendricksen.

Schauplatz: ein Nest namens Lippfeld, das natürlich auf keiner Karte des Ruhrgebietes verzeichnet ist. Anders als Hünxe, wo Andreas Heidtmann 1961 tatsächlich geboren wurde, aufwuchs, zur Schule ging. Vielleicht sogar in genau so einer, wie sie Ben besucht. Eine Schule, in der Lehrer ihre Schüler tatsächlich noch terrorisieren dürfen. Spätestens da merkt man: Das kann nicht die DDR sein.

Das kann nur ein Land sein, in dem Lehrer zumindest noch vor Kurzem nicht nur gewohnheitsmäßig., sondern gesetzlich erlaubt war, ihre Schüler treten, ohrfeigen und prügeln zu dürfen. In NRW war das zwar seit 1971 offiziell verboten. Aber das scheint einige Lehrer an der Schule, die Ben mehr oder weniger widerwillig noch besucht, nicht davon abzuhalten, ihre Autorität gegenüber den „Schutzbefohlenen“ immer wieder zu missbrauchen.

Crazy Hearts

Kein Wunder also, dass Ben diese Schule lieber schwänzt und sich mit seinen Freunden trifft, um neue Songs für ihre Band zu schreiben. „Crazy Hearts“ nennen sie sich. Aber Boney M. ist ganz und gar nicht ihr Vorbild. Eher sind es die großen Rockbands aus England und den USA, die sie animieren. Und die Ben seine Freude am Keyboard ausspielen lassen.

Natürlich steckt eine gewaltige Portion Andreas Heidtmann in seinem Helden, den er bei Prof. Dammthal seine Klavierübungen machen lässt, stets im Bewusstsein seiner fehlenden Perfektion. Heidtmann selbst hat Klavier und Germanistik studiert, bevor es ihn eines Tages nach Leipzig verschlug, wo er 2005 das Portal Poetenladen erschuf und zwei Jahre später den gleichnamigen Verlag gründete.

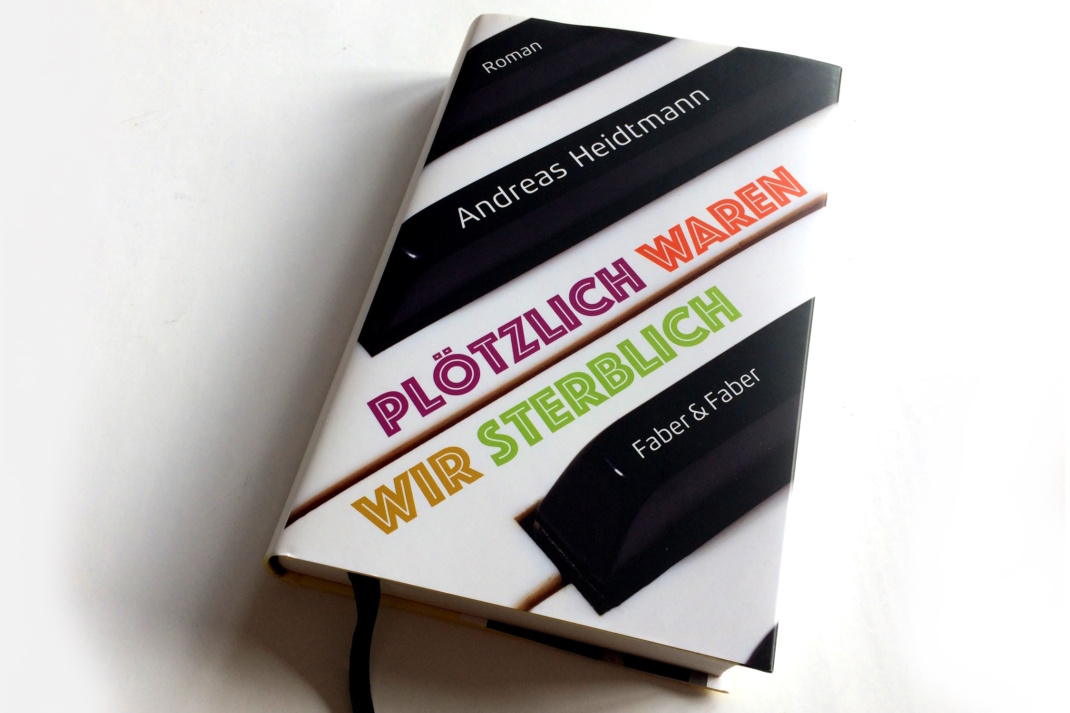

Und während er seinen ersten Roman „Wie wir uns lange Zeit nicht küssten, als ABBA berühmt wurde“ 2020 noch bei Steidl in Göttingen veröffentlichte, hat er seinen zweiten nun in Leipzig bei Faber & Faber untergebracht. Verlegerkollegen quasi unter sich.

Und natürlich steht die autoritär geführte Schule nicht im Mittelpunkt der Geschichte, eher ein Lebensgefühl. Eines, das irgendwie zwischen Moll und Dur changiert. Was Gründe hat. Obwohl dieser Ben allen Grund hätte, völlig ausgelassen und losgelöst zu sein. Denn die „Crazy Hearts“ haben mit ihren ersten beiden Konzerten in Lippfeld jede Menge Erfolg. So schwer er sich mit Beethovens „Apassionata“ tut, so erfolgreich ist er ausgerechnet mit Chopin beim großen Julibäumskonzert für Prof. Dammthal.

Und auch wenn er vom neuen Lover seiner einstigen Freundin Susanna gleich am Anfang eins auf die Neun bekommt, sodass er knockout geht und im Krankenhaus landet, findet er mit der hochtalentierten Rebecca nur wenig später das Mädchen, in das er dann richtig verliebt ist – mit allen Irrnissen und Wirrnissen.

Die Selbstzweifel des Underdogs

Denn das ist das Besondere an diesem Roman einer Jugend in der Provinz: Heidtmann spürt den Verunsicherungen im Leben seines Helden nach, so wie man es wohl tatsächlich erst machen kann, wenn man mit einer Menge mehr Lebenserfahrung zurückschaut auf diese verwirrende und verstörende Jugendzeit. So einen Roman schreibt man nicht mit 18, auch wenn viele Berufsanfänger genau diesen Fehler machen. Zu so einem Roman braucht man ein bisschen Mitgefühl des Älteren für den Jüngeren.

Und ein Verständnis für dieses ungreifbare Rebellentum, das Gefühl des Ungenügens, der Selbstzweifel und permanenten Lust, die Konfrontation zu suchen.

Was bei Ben natürlich noch Ursachen hat, die für gewöhnlich nicht in solchen Jugenderzählungen benannt werden. Denn anders als Rebecca kommt er nicht aus einem gutbürgerlichen Haus, in dem der Vater Physiker ist, dessen Wege demnächst nach Berlin führen, und die Mutter selbst begnadete Musikerin, sodass selbst am Frühstückstisch Brahms gespielt wird.

Während bei Ben daheim die Nachrichten laufen, weil sich auch Bens Vater von den nicht lösbaren Problemen des Alltags ablenken will. Die Söhne gehen zwar aufs Gymnasium oder studieren schon. Doch der Vater ist Maurer. Um den kleinen Glanz des Aufstiegs herzustellen, muss er wirklich jeden Tag malochen. Während Bens Mutter immer wieder Anfälle von Schwermut hat, tagelang geradezu erstarrt und verstummt und am Ende gar mit Blaulicht ins Krankenhaus kommt.

Und das prägt. Es ist eine Aufsteigergeschichte der anderen Art, so wie sie begabte Aufsteiger in diesem Land, das ja 1990 mehr so lala zusammengeflickt wurde, immer wieder erleben. Was einen nie loslässt, ist dieses Gefühl des Ungenügens. Denn wer wie Ben die Welt seiner Schule und seiner Jugendclique verlässt, kommt in Sphären, deren Spielregeln er erst umständlich lernen muss, wo er sich fremd fühlt. Was besonders im letzten, nicht abgeschickten Brief an Rebecca deutlich wird.

Nur ja keine Gefühle zeigen

Man wird seine Herkunft nicht los. Man kennt nicht die Regeln und die stillen Zeichen, an denen sich die Kinder aus den arrivierten Familien erkennen. Man muss immer ans Geld denken, auch beim Stelldichein mit Rebecca, wenn man sich am Kiosk noch ein paar Zigaretten und Cola für die Nacht am „Jachthafen“ holen möchte. Von seinem Jackett weiß Ben, dass es nicht vom Herrenschneider ist, sondern eher ein glitzerndes Teil von C&A. Der Pelzmantel, den sich seine Mutter gekauft hat, wurde nur zwei, drei Mal getragen und hängt seitdem im Schrank. Man hat gezeigt, dass man sich was leisten kann. Aber dann schont man es lieber.

Es ist (noch) die alte Malocherwelt, in der man seit Generationen nur eine Partei gewählt hat und die Stirn runzelt, wenn auf einmal in der WAZ ein bebrillter CDU-Kanzlerkandidat mit dem Slogan „Freiheit statt Sozialismus“ protzt.

Weshalb Ben sich nicht wirklich fremd fühlt in Lippfeld, denn die meisten jungen Leute, die er am Teich oder im „California“ trifft, stammen aus demselben Milieu. Verunsichert durch völlig neue Träume, die mit der Rockmusik über den Atlantik schwappen. Und natürlich werden die „Crazy Hearts“ später auch mal so berühmt.

Doch in den Schlagern der doch eigentlich pantoffeligen Bundesrepublik erkennt auch Ben das eigene Leben wieder. Schlager, die er eigentlich am liebsten wegdreht, um nach Sendern zu suchen, die „richtige“ Musik bringen. Aber bei Vicky Leandros traut er es sich am Ende nicht mehr, als sie singt: „Du weißt, ich liebe das Leben.“ Das ist dann schon nach der Einlieferung der Mutter ins Krankenhaus, mit der Ben eine ähnlich distanzierte Beziehung hat wie mit seinem Vater.

Nähe und Vertrauen schenkt gerade der Vater auf eine sehr floskelhafte, unterkühlte Art. Nur ja keine Gefühle zeigen. Etwas Vertrautes selbst für Arbeiterkinder aus diesem eingemeindeten Osten, der dem Ruhrpott der 1970er Jahre viel ähnlicher war als etwa dem wurstigen Bayern von 1990.

Dir wird nichts geschenkt

Und wenn man Bens Reflexionen über sein Leben so liest, die sich tatsächlich unter Kapitelüberschriften wie „The Speed of Love“, „Endstation Hollywood“ oder „California“ reihen, ahnt man, dass diese Skepsis dem eigenen Schaffen gegenüber auch den gestandenen Autoren und Verleger noch immer beschäftigt. Eine Skepsis, die augenscheinlich Leute, die in wohlhabende Familien hineingeboren wurden und sich über Geld und Status nie Gedanken machen mussten, gar nicht kennen.

Die wie selbstverständlich davon ausgehen, dass alles, was sie tun, klasse und ungewöhnlich ist, auch wenn es nur wie Talmi daherkommt.

Womit man ja schon mitten in Bens früher Begegnung mit Kai Hendricksen ist, bei dem er gar nicht anders kann, als ihn mit flapsigen Sprüchen immer mehr zu reizen – bis der dann einfach zum „Lucky Punch“ ausholt. Denn natürlich hat dieses Gefühl des Nie-Genügens mehrere Seiten. Dazu gehört auch die Verachtung für die Leute, die sich alles leisten können und nicht mal merken, wie sie damit die einfachen Jungs brüskieren, denen nichts geschenkt wird. Die sich mühsam durchboxen müssen.

Und selbst dann, wenn sie dafür Lob bekommen, das Gefühl nicht loswerden, trotzdem nicht zu genügen und in einer Welt unterwegs zu sein, in der man dem, was man geschafft hat, nie vertrauen darf.

Welche Etikette gilt nun? Was darf man sagen? Merken die Anderen, wie peinlich man angezogen ist? Usw. Und wo das einmal hinführt, ist völlig unklar. Denn zwei Dinge beherrschen eigentlich Bens Geschichte, die auf einen großen Knall zuzusteuern scheint, der dann aber ausbleibt – auch wenn zwei Bekannte aus der Clique mit dem Motorrad verunglücken und Bens Mutter im Krankenhaus landet. Das eine sind seine tief sitzenden Selbstzweifel, die er womöglich sogar teilt mit seinen Freunden aus der Band, die sich mit flapsigen Sprüchen lieber über das Gefühl, versagen zu müssen, hinweghelfen. Und das andere ist das Gefühl des Wartens, auch wenn Ben nicht weiß, worauf eigentlich.

Worauf warten wir?

Ein Gefühl, das er dann in einem Aufsatz zum Thema macht, für den er mal nicht die erwartete 4 kassiert, sondern sogar eine 2+: „Wie alle Schilderungen handelte auch meine davon, dass jemand wartete, wo auch immer und worauf auch immer. Mir war ein Bahnhof eingefallen, der aussah wie der in Bottrop Boy bei Tag. Mein Augenmerk galt den Veränderungen, die der Wind dem Bahnsteig zu bieten hatte. Indem er Zigarettenstummel, Bierdosen und Papierreste hierhin und dorthin trug.“

Ein Lebensgefühl, das auf einmal dem in der fernen DDR ähnelt. Aber natürlich steckt für Ben ein anderes Warten dahinter, das er meistens lieber verdrängt: „Das Warten an einer Haustür, das Warten nach dem Klingeln, das Warten darauf, dass die Tür geöffnet wurde. Das lange Warten, wenn die Tür zu spät geöffnet wurde, so spät, dass ich mir gewünscht hätte, sie wäre besser nicht geöffnet worden.“

Was an äußerer Dramatik zu fehlen scheint (auch wenn sie trotzdem da ist), wird als inneres Drama spürbar. Auf sehr poetische Weise. In Heidtmann steckt ja nicht nur der Musiker, sondern auch der Dichter, der sehr poetische Bilder für das eigentlich so unpoetische Leben seines Helden findet. Auch intime und sehr sensible Bilder, sei es in den Begegnungen mit Rebecca oder denen mit dem alten Antiquar Meyerbeer. Selbst das Koksschippen mit Bruder Paul wird zu einer dramatischen Szene.

Immer am falschen Ort

Fast könnte man Lippfeld für ein geradezu poetisches Nest halten. Aber Heidtmann demonstriert hier etwas, was andere Autoren meist nicht einmal bemerken: Dass die dramatischsten Abenteuer unseres Lebens alle im Kopf stattfinden. Und wir wie dieser Ben permanent dabei sind, uns unser Leben zu erzählen – mal als Komödie, damit es nicht gar zu frustrierend ist, mal als Tragödie, um die Trauer irgendwie auszuhalten. Weil wir es in dieser verflixten Jugend ja doch nicht schaffen, uns diese ganzen lächerlichen Emotionen vom Leib zu halten.

Egal, wie cool und weltgewandt wir uns geben. Erst recht, wenn wir die etwas ratlosen Söhne von Maurern sind, von Vätern, die ihre ganze Zuneigung hinter Filmzitaten verstecken, all den trockenen Sprüchen, mit denen die Helden der Leinwand zeigen, dass sie abgebrüht sind bis ins Mark. Das Leben kann ihnen gar nichts. Und die Kai Hendricksens schon mal gar nicht.

Naja, das braucht man dann aber auch in einer Welt, in der man mehr Nackenschläge bekommt als goldene Pforten. Und sich immer am falschen Ort fühlt, als wäre man ein Betrüger, der sich in die Welt der Schönen und Erfolgreichen verirrt hat. Das wird man nicht los. Nicht wirklich. Das erzählt ja Heidtmann im Grunde mit diesem Roman, wenn auch mit einer riesigen Portion Mitgefühl für die Jungen und Mädchen, die damals jung waren, als aus der Kofferheule imerfort Harpos „You think you are a movie star“ schallte.

1976 Nr.1-Hit in vielen Ländern. Irgendwie die Lebensmelodie einer Jugend, die in Nestern wie Lippfeld den Traum von einem anderen Leben in Rampenlicht lebte. Jeder sein eigener Mr. Universe. Alles ist möglich. Auch wenn in Bottrop Boy nur der Unrat vom Wind hin und her gefegt wird. Und gar nicht sicher ist, wohin es einen im Leben tatsächlich mal verschlägt.

Andreas Heidtmann „Plötzlich waren wir sterblich“, Faber & Faber, Leipzig 2023, 24 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher