Das ist ein Buch, um das man immer wieder herumläuft. Ist das wirklich das Problem unserer Zeit, dass wir nicht produktiv genug sind? Rennen nicht die Meisten wie Hamster im Laufrand, gehetzt von einem Termin zum nächsten? Mit smarten Geräten am Handgelenk, die sie zu noch mehr Leistung anspornen? Nie ist es genug. Und Feierabend ist für viele längst kein Feierabend mehr. Ist die Welt nicht längst überdreht genug?

Eine berechtigte Frage. Und der Blick ins Online-Lexikon zeigt ja auch, dass Produktivität kein wirklich menschlicher Begriff ist. Er stammt direkt aus der Wirtschaftslehre: „Als Produktivität wird in der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre eine betriebswirtschaftliche bzw. volkswirtschaftliche Kennzahl bezeichnet, die das Verhältnis zwischen produzierten Gütern/Dienstleistungen und den dafür benötigten Produktionsfaktoren beschreibt.“

Es geht also um die Herstellung von immer mehr Gütern und Dienstleistungen in möglichst kurzer Zeit. Das kann Chris Bailey nicht wirklich meinen. Oder doch?

Sein Buch hat er 2016 unter dem Titel „The Productivity Project“ veröffentlicht. Es wurde zum Bestseller und das „Fortune Magazine“ kürte es zu einem der drei besten Wirtschaftsbücher des Jahres.

Zeit der Selbstausbeutung

Also doch Wirtschaft. Die entfesselte Wirtschaft des Zeitalters, in dem sich immer mehr Menschen als Selbstausbeuter verdingen. In Nordamerika längst ziemlich üblich. In Deutschland auf dem Vormarsch. Auch mit hunderten Titeln zur Selbstoptimierung, zur Effizienz- und Leistungssteigerung. Und wer glaubt, er sei davon noch nicht angefixt, der darf ruhig überlegen, wie oft ihm in den letzten Jahren das Wort Prokrastination begegnet ist.

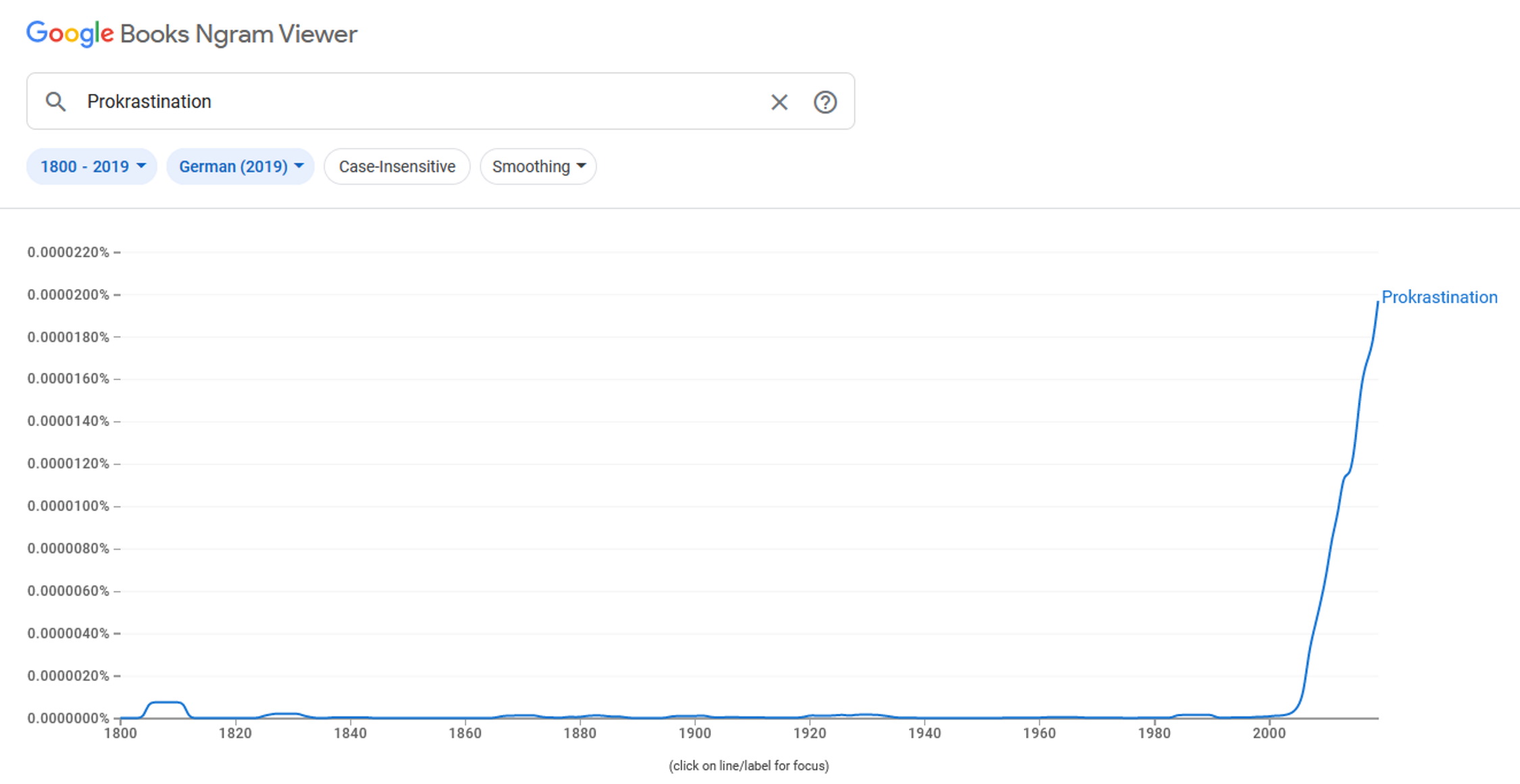

Ein Wort, das bis ungefähr 2004 so gut wie niemand kannte. Und das heute viele Leute wie einen Selbstvorwurf durch die Gegend tragen, weil sie schon wieder unangenehme Dinge aufgeschoben haben. Was man ja nicht darf in einer Gesellschaft der immer fitten Leistungsträger, oder?

Und eigentlich geht es auch Chris Bailey darum, auch wenn er dabei auf Dinge zu sprechen kommt, die etwas völlig Anderes sichtbar machen. Zwangsläufig. Denn die Aufforderung zur Selbstausbeutung hat ja auch einen ganz menschlichen Aufhänger: Menschen wollen nämlich tatsächlich Dinge vollbringen. Sie sind stolz, wenn sie ein gutes Werk getan haben, wenn sie erfolgreich sind, wenn sie sagen können: Das habe ich geschafft.

Die Frage ist nur: Für wen? Und Bailey jedenfalls hatte nach Abschluss seiner Business School zwar gleich zwei Jobangebote auf dem Tisch – aber keine Lust, sie anzunehmen. Er wollte sein eigenes Ding machen. Was ja nach wie vor Menschen reizt, egal, wie hart das werden kann: sich selbstständig zu machen und ein eigenes Projekt zu wagen, mit dem Risiko, dabei so richtig auf die Nase zu fallen.

Was Bailey auch gewagt hat, der – so beschreibt er es jedenfalls – auch sein Studium als eine Art Experiment betrachtete, bei dem er ausprobiert hat, wie er mit möglichst wenig Einsatz möglichst gute Ergebnisse erreicht.

Man merkt schon: Das nordamerikanische Bildungssystem ist genauso verkorkst wie das deutsche. Wer seine Zeit und seinen Einsatz so effizient wie möglich gestaltet, kommt zu Spitzenergebnissen und erweckt bei allerlei smarten Firmen den Eindruck, dass hier ein wirklich fittes Bürschchen anzuheuern ist.

Mut zum Selbstexperiment

Nur wollte Bailey da weitermachen, wo er im Studium schon aktiv war, weil ihn das reizte, herauszubekommen, wie man in seiner Arbeit möglichst produktiv wird. Er meint das wirklich so: Möglichst viel von dem zu schaffen, was man wirklich will. Also zum Beispiel herauszubekommen, welche Methoden tatsächlich helfen, möglichst produktiv zu werden. Dazu nahm er sich ein ganzes Jahr Auszeit, um möglichst viele dieser Methoden auszuprobieren, von denen die Business- und Fitness-Ratgeber voll sind.

Es ist wirklich egal, zu welchem Genre man greift. Es geht in beiden darum, dass der Mensch sich selbst optimiert – wie eine Maschine. Ein idiotisches Denken. Aber wen interessiert das, wenn im Kopf der berufliche Erfolg mit Worten wie Effizienz, Fitness und Leistungsstärke verknüpft ist? Und Aufschieben, Faulenzen, Urlaub und Pause als unproduktiv gelten? Als Bäh!

Weshalb in Baileys Selbstexperiment natürlich auch all die blöden Ideen einer vom „Leisten“ besoffenen Geschäftswelt auftauchen, welche einem die üblichen Effizienz-Gurus alle Nase lang für eine saftige Gebühr anzudrehen versuchen.

90-Stunden-Wochen zum Beispiel, um 5.30 Uhr aufstehen, um „möglichst viel vom Tag zu haben“, sich mit Kaffee und Nikotin aufputschen (harte Drogen hat er lieber vermieden, obwohl das in Teilen der überdrehten Geschäftswelt übliche Stimulanzien sind), Pausen weglassen usw. Aber nicht nur.

Denn auch die teilweise kuriosen Tipps einiger dieser Ratgeber hat er befolgt, hat sich eine Woche in absolute Einsamkeit begeben oder tagelang meditiert. Wer das Buch liest, findet seine Schilderungen all dieser Selbstexperimente. Aber nicht alle empfiehlt er, denn nach eigener Aussage hat er alles, was wirklich nur Blödsinn war und gar keinen Effekt hatte, weggelassen. Er beschränkt sich also auf das, was für ihn funktioniert hat.

Und was sich letztlich um die Urfrage dreht, die ihn 2001 erst auf die Spur gebracht hat: das Buch „Getting Things Done“ von David Allen. Denn darum geht es letztlich: Wie bekomme ich die Dinge umgesetzt, die ich mir vorgenommen habe?

Was motiviert uns?

Letztlich geht es um Selbstmotivation. Und ein bisschen auch um Selbsterkenntnis. Denn bekanntlich ist ein frühes Aufstehen um 5.30 Uhr nicht jedermanns Sache. Für manche ist das die ideale Zeit, um einen wirklich fleißigen Tag zu bekommen. Andere kommen durch ihre ganz natürliche Veranlagung erst viel später auf Touren. Dazu kommt: Jeder hat seine täglichen Leistungsspitzen. Der Körper ist nun einmal nicht rund um die Uhr 100 Prozent leistungsfähig. Es gibt Stunden, in denen uns alles leicht von der Hand geht. Und dazwischen Stunden, da schreit unser Körper regelrecht nach einer Pause. Egal, ob als ausgedehntes Mittagsessen, als Spaziergang oder Nickerchen auf dem Sofa.

Das jedenfalls hat Bailey für sich herausgefunden: Wo seine ganz persönlichen Leistungskurven verlaufen. Und dass man das auch nicht mit Kaffee oder Alkohol ändern kann, auch nicht mit „mehr Einsatz“ und längerer Arbeit am Computer. Da kann er sich auch auf wissenschaftliche Studien berufen, die deutlich belegen, dass der Mensch dann überhaupt nichts mehr leistet. Er beschäftigt sich nur mit mehr Bullshit. Oder braucht für die gleiche Aufgabe länger.

Was ja tatsächlich hilfreich ist für alle, die sich bislang noch nach den Effizienz-Geboten einer bekloppten Leistungsgesellschaft richten, die immer noch glaubt, dass man rund um die Uhr tolle Leistungen abliefern kann und dass mehr vom Immergleichen auch mehr Produktivität mit sich bringt. Das Gegenteil ist in der Regel der Fall: mehr Fehler, mehr Ausschuss, mehr vertrödelte Zeit und noch mehr schlechtes Gewissen, weil man trotzdem nicht geschafft hat, was man wollte. Oder was der Chef wollte.

Alles Käse.

Weg damit.

Ordnung schaffen

Man muss nicht alle Ratschläge Baileys berücksichtigen. Zu jedem hat er eine Art kleine Übung („Challenge“) aufgemalt. Die kann man machen und ausprobieren, muss man aber nicht. Auch wenn darin auch durchaus bewährte Tricks stecken, die einem ein bisschen mehr Kontrolle über das verschaffen, was man selbst erreichen will, was man schaffen kann und was man lieber erst mal aufschreibt.

Denn viele Leute werden ja schon deshalb verrückt, weil sie sich ständig von hundert Aufgaben verfolgt fühlen, von denen sie wissen, dass sie die heute und morgen nicht gebacken kriegen. Das macht Schuldgefühle, Schamgefühle und führt irgendwann in Überlastungserscheinungen.

Denn natürlich stimmt das: Wenn man Ordnung schafft und Prioritäten setzt, wird der ganze Klamauk übersichtlicher und lässt sich besser in Portionen packen, die man tatsächlich schafft.

Aber für wen?

Die Frage bleibt stehen. Und erst weit hinten im Buch kommt man mit Chris Bailey so langsam dahin, dass es hier nicht um die Produktivität für irgendwelche Einpeitscher und unerbittlichen Chefs geht. Für die kann man das zwar auch machen, sollte man aber nicht. Denn es geht immer um die eigene Gesundheit, das eigene Wohlergehen, die eigene freie Zeit nach Feierabend, die man sich wohl verdient hat, um Frei-Raum für all das, was einen wirklich erst zum Menschen macht – die Familie, die Freunde, das Hobby, das Erleben der Welt.

Da ist es sogar wertvoll, wenn man lernt, seine Arbeit tatsächlich in der Arbeitszeit zu bewältigen und nichts davon (auch nicht im Kopf) mit nach Hause nehmen zu müssen. Was manche Chefs zwar gern wollen. Aber auf solche Chefs sollte man pfeifen.

Zeit- und Aufmerksamkeitsdiebe

Mit den „Aufmerksamkeitsdieben“ ab Seite 207 kommt Bailey der Sache langsam näher, auch wenn er schon auf Seite 65 rät, den Fernseher abzuschaffen. Denn aus Sicht eines produktiv gelebten Lebens sind 13,6 Jahre, die ein Durchschnittsamerikaner vor der Glotze sitzt, verschenkte Lebenszeit. Verschenkt meist mit einem Angebot, das an Trivialität nicht zu unterbieten ist.

Die „Aufmerksamkeitsdiebe“ aber schieben sich auch noch mitten in unseren Alltag und unsere Arbeit, all die digitalen Dienste, die sich ständig aktualisieren und permanent nach Reaktion verlangen. Wer sich umschaut, sieht die Zombies, wie sie selbst beim Spazierengehen, im Café, in der Bahn, im Gespräch ihre nervenden Aufmerksamkeitsdiebe bedienen, umsorgen, füttern. Und gar nicht merken, dass ihnen gerade wieder ein Stück Leben gestohlen wird. Denn Leben ist Aufmerksamkeit. Das eigene Leben erst recht.

Aber auch Bailey musste das erst auf die harte Tour lernen, als er sich selbst dazu verdonnerte, sein Smartphone mal für konkret festgelegte Stunden auszuschalten.

Denn so lernte er auch, was für eine Idiotie das heute immer noch allerseits geforderte und für toll befundene Multitasking ist. Da können zwar Menschen einen Haufen Dinge scheinbar alle gleichzeitig machen und sehen unheimlich produktiv aus. Aber es kommt nichts Gescheites dabei heraus. Denn für etwas wirklich Gutes, was man schaffen will, muss man sich konzentrieren.

Und da merkte dann auch Bailey, dass Singletasking zwar zu einem langsameren, bedachtsameren Arbeiten führt. Aber auch zu einem aufmerksameren. Denn dann konzentriert man sich nur noch auf eine Sache. Und macht die richtig gut. Und es passiert – was Bailey dann auch beim Schreiben des Buches passierte –, auf einmal kommt man in einen Flow. Man ist so eins mit dem, was man tut, dass man selbst über die Zeit der gewohnten Leistungsspitze hinaus konzentriert weiterarbeiten kann. In Baileys Definition: produktiver wird.

Dem Gehirn eine Pause gönnen

Und an dieser Stelle wird auf einmal auch das Meditieren sinnfällig. Denn es sorgt dafür, dass wir uns einerseits nicht nur herauslösen aus dem Chaos des Alltags, sondern auch konzentrieren und fokussieren. Denn dann wird unser Gehirn frei und beschäftigt sich ganz automatisch mit den Dingen, die ihm wirklich wichtig sind. Auf einmal wird sichtbar, wie wichtig diese Aus-Zeiten im Arbeitsalltag sind, in denen wir unserem Gehirn einmal die Gelegenheit geben, ein bisschen Gassi zu gehen und sich auszutoben.

Die Dinge, die wir im Moment wirklich mit ganzer Aufmerksamkeit tun, die werden zwangsläufig besser. Und nicht nur das Wort Aufmerksamkeit fällt auf einmal. Auf einmal benutzt Bailey auch das Wort Achtsamkeit. Etwas, was in den üblichen Fitness-Sprachen überhaupt nicht vorkommt. Doch Dinge, denen wir unsere Achtsamkeit widmen, bekommen eine ganz andere Bedeutung. Und sie verändern auch unser Verhalten zur Arbeit – denn dann fragt man sich natürlich auch, ob man seine Produktivität eigentlich für das Richtige einsetzt oder vielleicht doch etwas anderes machen sollte, was einem selbst und der Welt besser tut.

Und ganz zum Schluss stellt Bailey dann auch noch fest, dass das dann auch noch mit der Sinnfrage und der Frage nach dem Glück zu tun hat. Denn Dinge, die wir achtsam tun und die einen Sinn haben, erfüllen uns auch beim Tun mit Glück. Ganz zu schweigen davon, dass Liebste, Kinder und Freunde dann nicht das traurige Anhängsel am Ende eines harten Arbeitstages sind, sondern elementarer Teil unseres Tuns und Lebens.

Wo fängt man an?

Es geht also um Produktivität im eigenen Leben. Gern auch um die Lösung des Grundkonflikts, mit dem lebendige Menschen immer leben: dass sie immer das Gefühl haben, mit ihrem (Lebens-)Projekt noch nicht fertig zu sein, also weiter dran arbeiten zu müssen. „Der Grund, warum wir Menschen seit Millionen von Jahren überlebt und uns weiterentwickelt haben, ist der, dass wir als Spezies nie wirklich zufrieden waren, wo wir gerade standen“, schreibt Bailey. Es macht uns glücklich, wenn wir Dinge auf die Beine stellen können.

Und auch wenn Bailey es so direkt nicht benennt: Das ist eine unserer wichtigsten Triebkräfte, die uns arbeiten lässt. Gute und erfüllte Arbeit macht uns glücklich.

Und im Grunde ist das die Botschaft dieses Buches mit all seinen Übungen: dass wir uns eigentlich darum bemühen sollten, unseren Arbeitsalltag so zu gestalten, dass er uns ausfüllt und es uns möglich macht, aufmerksam und achtsam zu sein bei allem, was wir tun. Denn dann leben wir wirklich. Und werden nicht fremdgelebt oder von Aufmerksamkeitsfressern in Zombies verwandelt.

Es ist also ein Buch, das lange bei uns schmorte, aber am Ende doch eine wichtige Botschaft enthält. Und wahrscheinlich alle scheitern lässt, die glauben, sie würden hier lernen, noch fitter für eine völlig überdrehte Wirtschaft werden zu können. Das geht schief. Und hat – wie man am Ende so feststellen kann – mit Produktivität auch nicht viel zu tun. Jedenfalls nicht dem sehr menschlichen Verständnis von Produktivsein, das auf den letzten Seiten so langsam Kontur gewinnt.

Chris Bailey „Mission Produktivität. Erprobte Methoden, um noch fantastischer zu werden“, Cosoc Grand Palace, München 2022, 16,90 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher