Millionen Menschen verließen ab 1933 Deutschland, flohen vor einem mörderischen Regime und wussten sich dennoch oft nicht in Sicherheit, weil das Nazi-Reich dann ihre Zufluchtsländer überfiel. So ging es auch Ursel Bud, die 1933 nach Paris geflohen war. Und deren Geschichte für Kathrin Massar mit dem 16. Oktober 1939 begann, als zwei Polizisten bei Ursel Bud vor Tür standen und sie aufforderten, mitzukommen.

Da hatte Hitler schon Polen überfallen. Frankreich und Großbritannien hatten Deutschland den Krieg erklärt. Und auf einmal wurden all die in Frankreich lebenden Ausländer für die Behörden ein Problem. Behörden, die auf einmal ihr Misstrauen gegen all die Menschen institutionalisierten, die zumeist mit provisorischen Papieren im Land lebten und sich – wie Ursel Bud – regelmäßig auf der Polizeiwache melden mussten.

Doch an diesem 16. Oktober war auch das für die junge Frau vorbei. Was wie eine kurze Aussprache auf dem Revier aussah, entpuppte sich als Beginn ihrer Verschickung in eines der Lager, die extra für Frauen eingerichtet worden waren, die in den Augen der Polizei verdächtig waren. In Ursel Buds Fall, weil sie oft in Cafés und Hotels verkehrte, wo sie augenscheinlich ihre Dienste als Sekretärin anbot. Denn diese Ausbildung hatte sie gemacht und bis 1933 in einem Anwaltsbüro in Berlin gearbeitet, bevor sie schon relativ früh den Weg ins Exil ging.

Geflüchtet – und doch nicht sicher

Warum – das konnte auch die Germanistin und Musikredakteurin Kathrin Massar nicht herausfinden, denn das 79-seitige Briefkonvolut, das sie aus dem Archiv der American Guild for German Cultural Freedom auf den Tisch bekam, erzählt nur von den drei Jahren, die Ursel Bud zuerst im Internierungslager Camp de Rieucros und später im Hotel Bompard in Marseille zubrachte, die ganze Zeit bemüht um Affidavits aus den USA, ohne die sie kein Visum bekommen konnte.

Und immer in Ängsten, denn spätestens nach dem Sieg Deutschlands über Frankreich im Jahr 1940 war ihr Leben gefährdet, forderten die Nationalsozialisten immer neue Transporte von Jüdinnen und Juden von der kollaborierenden Vichy-Regierung. Und nur knapp entging Ursel Bud solchen Transporten. Vielleicht – so vermutet Massar – weil sie ihre Dienste der jüdischen Hilfsorganisation HICEM anbot, sodass sie dort immer wieder auch Unterstützung bekommen konnte, wenn es brenzlig wurde.

1942 brechen die Briefe ab

Vielleicht auch 1942 wieder, als das Internierungslager Rivesaltes die letzte Station vor der Verschleppung nach Deutschland zu werden drohte und es ihr gelang, unter falschem Namen unterzutauchen. Sodass die Briefe an die American Guild für German Cultural Freedom, wo sie immer wieder um Unterstützung für ein amerikanisches Affidavit angefragt hatte, hier abrissen. Aus den Briefen konnte Massar das Leben der jungen Sekretärin in der französischen Internierung in groben Zügen rekonstruieren.

Stets mit Vorsicht, da die Schreiben wahrscheinlich der Zensur unterlagen und sie vieles gar nicht schreiben konnte. Sie taucht sogar in den Erinnerungen einer anderen Leidensgefährtin auf, auch wenn die Puzzle-Teile nicht ganz zu passen scheinen. Hatte sie nun als Sekretärin der HICEM eine besondere Machtposition? Hat sie das ausgenutzt?

Oder haben wir mit der jungen Frau aus einem gutbürgerlichen Haushalt mit einer exzellenten Ausbildung an der höheren Handelsschule in Berlin jemanden vor uns, der sich nicht entmutigen und unterkriegen ließ und aus jeder noch so aussichtslosen Situation etwas herauszuholen versuchte? Worauf vieles hindeutete, sowohl ihre frühe Flucht aus Deutschland als auch ihre beharrlichen Versuche, mit ihrer Ausbildung als Sekretärin immer wieder auch einen Broterwerb zu finden.

Aus Ursel wird Vera

Und Massar beließ es ja nicht bei der Auswertung des Briefkonvoluts, sondern versuchte auch auf die Spur jener Jahre zu kommen, in denen Ursel Bud in Frankreich unter einem anderen Namen untergetaucht war und möglicherweise auch Kontakt zur Widerstandsbewegung Resistance hatte.

Denn ihr Schicksal endete nicht tragisch, wie das so vieler ihrer Leidensgenossinnen. Sie schaffte es, die letzten Kriegsjahre in Frankreich zu überstehen und nach dem Krieg tatsächlich ein Visum für die USA zu bekommen, wo sie die Autorin dann an erstaunlich prominenter Stelle wiederentdeckte: als Vera Bud, der Chefsekretärin der Jewish Agency for Palestine in New York und zugleich persönliche Sekretärin von Nahum Goldmann, dem Vorsitzenden der Agency, der in Person auch Vorsitzender der Jewish Claims Conferenence war.

Der Titel des Buches ist ein Zitat aus einem ihrer vielen Briefe an die American Guild for German Cultural Freedom, geschrieben nach ihrem Wechsel aus dem Internierungslager Rieucros in das Hotel Bompard in Marseille, wo sie mit hunderten anderen Frauen auf ihr Visum wartete.

Magnus Hirschfeld und Walter Benjamin

Aber Massar hat auch noch andere Spuren von ihr gefunden, die zeigen, wie sich die Schicksale in der Emigration begegneten – so einen Eintrag ins Gästebuch des ebenfalls emigrierten Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld, den sie augenscheinlich zusammen mit Freundinnen besuchte. Und Walter Benjamin, der sich ja dann auf seiner Flucht über die Pyramiden tragischerweise das Leben nehmen sollte, war eine Zeit lang ihr Untermieter in Paris.

An vielen Stellen vermisst man natürlich persönliche Zeugnisse von ihr. Wie war sie wirklich? Wie war die Beziehung zu ihren Eltern, die in Berlin zurückblieben und denen es nicht mehr gelang, das Land zu verlassen? Auch hier kann sich Kathrin Massar nur vorsichtig herantasten und ihre Fragen stellen. Denn Ursel Bud war ja gerade einmal 20 Jahre alt, als sie kurzerhand ihre Sachen packte und nach Frankreich emigrierte. War sie nur hellsichtiger als viele ihrer jüdischen Mitbürger? Wollte sie gar nicht erst riskieren, in einem Nazi-Deutschland festzuhängen?

Man weiß es nicht. Nur selten schimmert Persönliches in ihren Briefen nach New York durch. Und doch ahnt man, wie sie die Zeiten in den Lagern belastet haben muss, wie sie bangte um jede Nachricht aus New York und wie enttäuscht sie jedes Mal gewesen sein muss, wenn wieder eine Chance vor ihren Augen zerrann. Was einen stellenweise durchaus an die hartherzige Bürokratie unserer eigenen Zeit erinnert, die genauso ihr Misstrauen in ausgerechnet jene Menschen pflegt, die um Hilfe und Aufenthaltsgenehmigungen bitten.

Keine Fußnote mehr

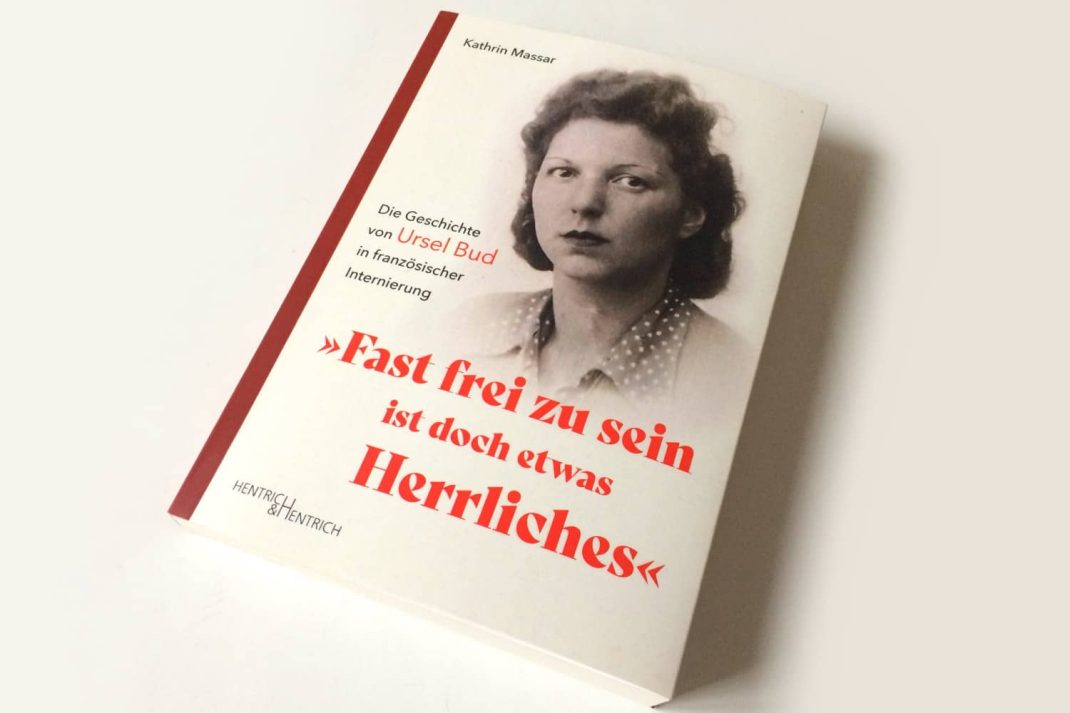

Ursel Bud hat es zumindest geschafft, in ihr Wunschland USA zu gelangen, wo sie 1968 dann, trotzdem noch recht jung, gestorben ist. Und ein Stück weit gelingt es Kathrin Massar, die Persönlichkeit zu skizzieren, die einem von dem Passbild anschaut, das für den Titel ausgewählt wurde.

„Kein Brief ist überliefert, der zeigen könnte, wie sie war, wenn sie einfach nur Lust hatte, etwas von sich mitzuteilen“, resümiert Kathrin Massar. Erinnert dann aber auch an die Schokolade, die sie einmal dem sehr armselig in Paris lebenden Walter Benjamin ins Reisegepäck schmuggelte. Ihre Lebenserinnerungen hat sie nie aufgeschrieben. „Vielleicht war sie auch der Meinung, ihre Erfahrung sei unbedeutend, weil andere Schlimmeres erlebt hatten“, vermutet Massar.

So gesehen ist das alte Briefkonvolut eine erstaunliche Entdeckung, die ein Menschenleben zumindest in Konturen sichtbar macht, das sonst bestenfalls in den Fußnoten der Lebensgeschichten viel berühmterer Menschen kurz Erwähnung finden würde. Und die überliest man oft, es sei denn, jemand fragt sich eines Tages tatsächlich: Wer war eigentlich diese Ursel Bud?

Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über sie. Sie ist keine Fußnote mehr.

Kathrin Massar „Fast frei zu sein ist doch etwas Herrliches“, Hentrich & Hentrich, Leipzig 2022, 19,90 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher