Die Frage auf der neuen Website www.schule-und-revolution-in-leipzig.de ist nur zu berechtigt: Schule und Revolution – passt das überhaupt zusammen? Natürlich nicht. In Revolutionen geht es meist um ganz andere Dinge. Um die Schaffung von Demokratie zum Beispiel, so wie 1918 und 1989. Da geht es um Machtfragen, freie Wahlen und natürlich die Sicherung der Versorgung. Mit fertigen Plänen für eine völlig neue Bildungslandschaft sind Revolutionäre in der Regel nicht unterwegs, auch wenn sie größtenteils wissen, wie wichtig das ist.

Elke Urban ist auf diesem Feld so bewandert wie wenig andere in Sachsen. Viele kennen sie als langjährige Leiterin des Schulmuseums, wo Schule aus den verschiedenen Gesellschaftsordnungen seit der Kaiserzeit zu erleben ist. Ein manchmal durchaus Gänsehaut verursachende Erlebnis. Gerade im Vergleich wird erst erlebbar, wie sehr sich Schule in den vergangenen 100 Jahren verändert hat. Und wie weit der Weg tatsächlich ist, bis wir tatsächlich einmal eine Schullandschaft haben, in der jedes Kind die Schule finden kann, die ihm guttut und seine Fähigkeiten am besten fördert.Schon der Forschungsansatz, den sich Elke Urban gesetzt hat, macht deutlich, wie unglücklich sie selbst als langjährig Engagierte für eine vielfältige Schullandschaft in Leipzig mit dem ist, was nach 1989 draus geworden ist. Da lag es nahe, natürlich die Friedliche Revolution mit der anderen erfolgreichen Revolution von 1918 zu vergleichen. In beiden Fällen ging es um Demokratie. Und damit auch um die Frage: Wie sieht Schule in einer Demokratie aus? Wie muss oder kann sie aussehen?

Wenn Revolutionäre regieren müssen

Hier kommt die Krux jeder Revolution zum Tragen: Auch Revolutionäre misstrauen der Vielfalt. Vielfalt lässt sich so schlecht kontrollieren und regulieren. Und Zeit, sich mit so einem „Blümchenthema“ zu beschäftigen, hat man meistens auch nicht. Oder lässt man sich nicht. Denn die neue Gesellschaft soll ja so schnell wie möglich in ein Gesetz gegossen werden.

Aber was schreibt man in ein Gesetz in so einem Moment, in dem – wie 1918/1919 in Sachsen – auch noch mit Waffen und harten Bandagen um die Macht im Land gerungen wird? Die Gemäßigten von der Mehrheits-SPD mit den Radikalen von der USPD rangen, die mit Richard Lipinski aus Leipzig einen besonders energischen Vormann hatten?

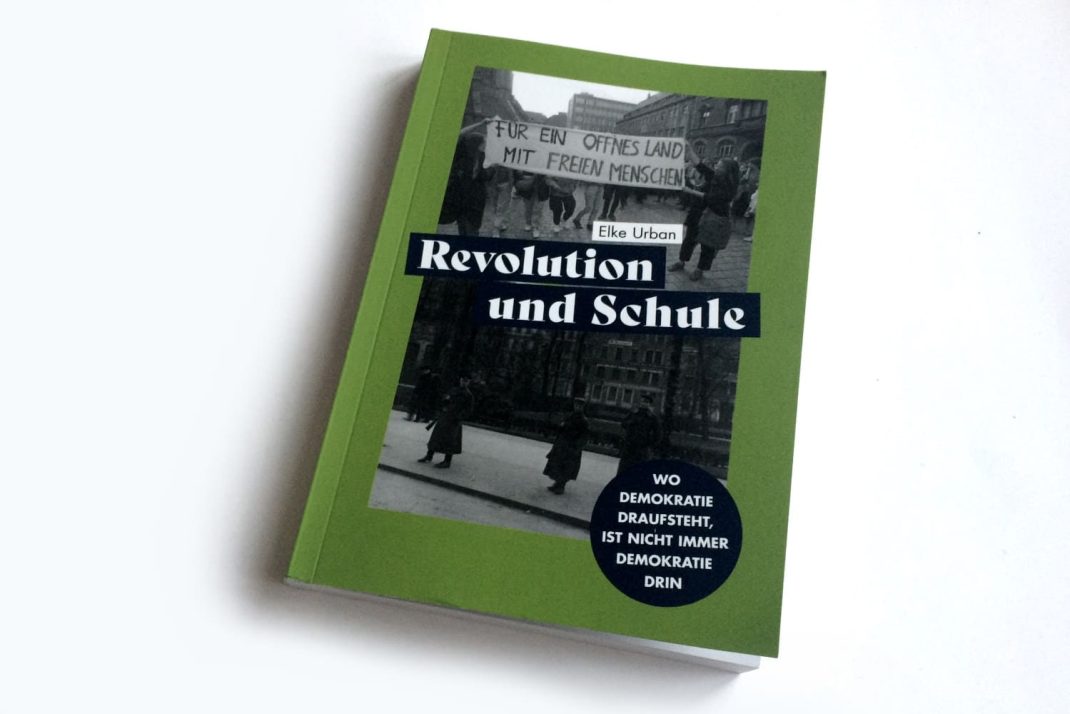

Nicht ganz grundlos hat Elke Urban auch jenes ikonische Foto auf das Buchcover setzen lassen, auf dem Katrin Hattenhauer und Gesine Oltmanns zu sehen sind, wie sie am 11. September 1989 ihr Transparent mit dem Spruch „Für ein offenes Land mit freien Menschen“ hochhalten.

Eine Forderung, die für die kommende Friedliche Revolution genauso stand wie für das Engagement all jener, die das alte sozialistische Bildungssystem aufbrechen und ein neues, freieres Bildungssystem auf die Beine stellen wollten. Raus aus dem starren Korsett – rein in eine Welt mutiger Bildungsversuche.

Die kamen ja nicht aus dem Nichts. Auch in der alten BRD gab es genug Vorbilder, die sich schlichtweg anboten, auch in Leipzig ausprobiert zu werden.

Keine Experimente

Elke Urban kennt die Zeit der Runden Tische und der Neustrukturierung des Bildungssystems in Sachsen noch aus eigenem Erleben. Sie kann die Kämpfe schildern, die damals geführt wurden, diese einmalige Gelegenheit zu nutzen, einfach auch per Gesetz die Möglichkeit zu schaffen, dass die Gründung freier Schulen mit unterschiedlichen Konzepten möglich würde.

Aber alle, die es versuchten, merkten schnell, dass das auch diesmal unheimlich schwergemacht wurde.

Im Grunde ganz ähnlich wie ab 1918. Denn auch diesmal bevorzugte die neue sächsische Regierung ein einheitliches Modell, das sich zwar deutlich vom Schulmodell der DDR unterschied, aber dennoch starre Rahmenvorgaben setzte, die „Experimente“ von Anfang an erschwerten. Wirklich Bewegung ist in dieses starre System erst 2020 gekommen, als endlich die Gründung von Gemeinschaftsschulen in Sachsen ermöglicht wurde – nach jahrelangem Kampf von Parteien, Eltern, Lehrer/-innen.

Ganz einförmig war die sächsische Schullandschaft natürlich nicht. Ein paar zarte Pflänzchen blühten auch in Leipzig, mit denen ein anderes, offeneres Lernen möglich war. Diese Schulmodelle beleuchtet Elke Urban im zweiten Teil des Buches. Und sie sind im Grunde markant und gefragt: die Nachbarschaftsschule, die Waldorfschule, das Montessori-Schulzentrum, die Freien Schulen (mit den Anfängen in Connewitz) und das Evangelische Schulzentrum.

Wenn Unterricht nicht aussieht wie Unterricht

Um die Sache auch aus verschiedenen Perspektiven zu zeichnen, hat Elke Urban viele Akteure interviewt, die seit 1990 mitgewirkt haben an der Schaffung dieser Schulmodelle, an den zähen Kämpfen um Finanzierung und Anerkennung. Immerhin geht es um längst bewährte Bildungskonzepte, die nicht den starren Lehrplan in den Mittelpunkt stellen, sondern die Kinder und Jugendlichen.

Auf einmal merkt man, dass es um dieselben Themen geht wie nach 1918, als alternative Schulmodelle – wie die Gaudigschule oder die Versuchsschule Connewitz – versuchten, sich gegen die Vereinheitlichung des sächsischen Schulsystems zu stemmen.

Die dann aber nicht gewollt war. Nicht nur von den Revolutionären der Anfangszeit nicht. Auch spätere Landesregierungen machten den abweichenden Schulmodellen das Leben schwer. Da scheinen aber eben keine Revolutionäre am Werk gewesen zu sein, sondern eher Bürokraten, die sich – einige Passagen zeigen es ja sehr deutlich – schwertaten, das, was sie bei Besuchen erlebten, als „regulären Schulunterricht“ zu verstehen.

Ein Wort, das einem in den Ohren klingelt. Und auch Angst machen kann. Denn die Pädagogik ist längst weiter. Man weiß eigentlich seit 100 Jahren, dass strammer Frontalunterricht in straff organisierten Lernpaketen deutlich weniger zur wirklichen Persönlichkeitsbildung der Kinder beiträgt als all die in freien Schulen praktizierten Lernformen, in denen den Kindern der Raum eingeräumt wird, sich den Lernstoff selbst zu erarbeiten.

All die alternativen Schulen, die Elke Urban porträtiert, setzen an einer Stelle an, vor der sich Regierende immer fürchten. Denn da geht es auf einmal darum, dass Kinder mitbestimmen können, wie Schule sein soll, dass sie sich selbst organisieren können (was Erwachsene den Kleinen meist nicht zutrauen) und dass sich auch das Verhältnis zur Lehrkraft gründlich wandelt – von autoritärer Unterordnung zu echter Lernpartnerschaft.

Schule als Lernort von Demokratie

Was nicht ausschließt, dass Lehrer auch Autorität gewinnen können, wenn sie ihren Schülern einfach Respekt entgegenbringen. Da ist das Beispiel der Nikolaischule spannend, die ja durch Hans Reimanns Erinnerungen geradezu legendär geworden ist, die der berühmten „Feuerzangenbowle“ zugrunde liegen.

Doch Reimann besuchte die Nikolaischule viele Jahre vor der Zeit, die in diesem Buch behandelt wird. Jüngere Lehrkräfte wagten auch von sich aus schon lange vor der Novemberrevolution, ihren Unterricht modernen Pädagogikerkenntnissen anzupassen und die alten Unterordnungssysteme aufzulösen.

Was ja im Grunde der zentrale Gedanke von Elke Urban ist: dass der Erneuerungsprozess von Schule nicht von oben verordnet werden kann, sondern es die Lehrer selbst sind, die schon weit vor Revolutionen neue Ideen für einen wirklich kindgerechten Unterricht ausprobieren. Manchmal auch unterstützt von hochkarätigen Wissenschaftlern wie Theodor Litt. Dem nun wieder sehr bewusst war, welche ganz eminente Rolle die Schule für die Ausbildung freier, selbstbewusster und kluger Demokraten spielt.

Umso tragischer dann auch die Erfahrungen in den 1920er Jahren, als sich ausgerechnet Eltern vehement und mit geballter Zahl gegen Experimente wie die Versuchsschule in Connewitz wehrten. Man hat geradezu den uralten Wahlspruch der CDU im Ohr: „Keine Experimente!“

Für wen lernt man eigentlich?

Aber in den 1920er Jahren vermengte sich das auch noch mit dem Kampf um den Religionsunterricht, den auf jeden Fall die frühen linken Regierungen heraus haben wollten aus der Schule. Auch mit der Erfahrung der Kaiserzeit, in der Religion eben oft auch eine staatstragende Rolle spielte.

Es ist ein sehr komplexes Kampffeld, in dem es auch um Fragen wie Persönlichkeitsbildung, Kultur und jede Menge moralische Fragen geht. Das Misstrauen in den neuen staatlichen „Moralunterricht“ war groß. Auch dieser Deutungskampf geht heute weiter.

Aber viel deutlicher wird, dass die Ausbildung starker und moralisch integrer Persönlichkeiten eher nichts mit dem Religionsunterricht oder dem Besuch einer konfessionellen Schule zu tun hat, dafür eine Menge damit, wie Kinder in der Schule das Miteinander erleben. Ist es demokratisch? Wird ihnen Verantwortung übertragen? Lernen sie sich einzubringen und das eigene Lernen selbst in die Hand zu nehmen?

Fragen, die heute noch genauso stehen. Und zwar noch genauso drängend wie in den 1920er Jahren: Bilden unsere Schulen überzeugte Demokraten aus oder doch nur braves „Humankapital“ zur Verwertung auf dem Arbeitsmarkt? Befähigen sie die Kinder, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, oder werden die Kinder schon vorsortiert für eine Gesellschaft, die vor allem funktionierende Arbeitnehmer braucht? Alles nur zu berechtigte Fragen.

Wenn Schule keine Demokraten ausbildet

Und nur zu berechtigt ist ja das Fazit für die Weimarer Republik, dass es am Ende eine Demokratie war, der die Demokraten fehlten. Zwar hatte man mit der Schaffung der Volksschulen die Bildung selbst fairer gemacht und das streng hierarchische Schulsystem der Kaiserzeit abgelöst.

Aber die Vereinheitlichung hatte auch ihren Preis. Denn sie ist eben nicht nur eine Formsache. Sie prägt die frühen Erfahrungen der Kinder, wie sie sich in eine Gesellschaft einzufügen haben und ob sie überhaupt Freiräume bekommen, ihre Persönlichkeit ausbilden zu können.

Und wir wissen es doch schon längst, dass Normschulen nun einmal auch nur Normabsolventen hervorbringen, dass all jene Kinder darunter leiden, die in diesem streng regulierten Ablauf ihren Platz nicht finden. Und dass auch die Lernerfolge denkbar fragwürdig sind, wenn das Wissen immer nur für die nächste Klausur gepaukt wird, eine umfassende Aneignung von Welt und Wissenschaft aber nicht stattfindet.

Nicht stattfinden kann. Oder um Otto Herz zu zitieren, den Elke Urban auch interviewt hat: „Das Alte neu einzukleiden oder mit kommunikativem Chick aufzuhübschen: das reicht nicht. Reformpädagogik legt Wurzeln, die zu Flügeln verhelfen.“

Und das hätte auch Hugo Gaudig formulieren können, dessen Gaudig-Schule aus dem Leipziger Stadtbild verschwunden ist, dessen pädagogische Ansätze Elke Urban aber nach wie vor für gültig hält. Wer die Kinder mit einbezieht in das Lernen, trainiert ihre Fähigkeit zur Demokratie, zu Selbstverantwortung und Gemeinsinn. Man konkurriert nicht gegeneinander, wie das in den heutigen Normalschulen immer noch das Grundmodell ist, sondern entdeckt Schule als Freiraum zum Lernen.

Logisch, dass Elke Urban das auch heute noch beschäftigt. Denn gerade das wird in Sachsen nach wie vor erschwert, wenn die Regierung Normen vorgibt, wie freie Schulen einzurichten sind. Man merkt bei jeder politischen Diskussion, dass es dabei nie um die Kinder geht, sondern immer um Verwaltung, Normierung und Kontrolle. Und natürlich um den 1. Platz im völlig sinnfreien INSM-Bildungsmonitor, der mit Bildung so viel zu tun hat wie ein Fließband mit einem erfüllten Leben.

Die Angst vor den mündigen Schülern

Der Vergleich dessen, was nach 1918 geschah, mit der Umbruchszeit nach 1989 zeigt einige erhellende Prozesse, vertraute Widerstände und die Schwierigkeit, Demokratie überhaupt von der Wurzel her zu denken. Denn sie beginnt mit Vertrauen und Zutrauen.

Wenn aber die regierenden Demokraten den Kindern nicht zutrauen, den wichtigsten Prozess im Leben – die eigene Bildung – auch in eigener Mitverantwortung zu gestalten, dann bleibt eben genau das Problem akut, an dem die Weimarer Republik litt: Dann fehlt den so „Geschulten“ die Fähigkeit zum demokratischen Miteinander, dann überleben uralte autokratische Rollenmuster.

So deutlich formuliert es Elke Urban nicht. Denn viel wichtiger war es ihr, die Persönlichkeiten zu zeigen, die damals und jüngst wieder für die Freiheit der Schulen gekämpft haben. Während sie unsere Zeitgenossen noch interviewen konnte, war das natürlich mit den maßgeblichen Personen der 1920er Jahre nicht möglich.

Aber sie haben fast alle aussagekräftige Bücher verfasst, aus denen jederzeit zitiert – oder eben auch fiktive Interviews gebaut werden können, sodass man auch erfährt, wie Leute wie Gaudig, Litt oder Witkowski über Bildung und Schule dachten. Und auch Richard Lipinkski kommt zu Wort, der seinerseits plausible Gründe dafür anführt, warum der Religionsunterricht in den neuen Volksschulen nichts mehr zu suchen hatte.

Am Ende ist das Buch mehr als ein Vergleich zweier Revolutionen und ihrer Folgen für die Schulpolitik. Es macht sehr deutlich, wie schwer und voller Widerstände der Weg zu einer Schullandschaft ist, in der die Kinder und ihr Lernerfolg tatsächlich im Mittelpunkt stehen und verantwortliche Politiker den Mut haben, den jungen Menschen etwas zuzutrauen.

Aber man ahnt auch, dass dieses Nichtzutrauen eben nicht nur die Kinder betrifft. Die Vorstellungen vom „regulären Unterricht“ sitzen fest in den Köpfen – nicht nur bei Bildungspolitikern. Samt der Angst, dass die Kinder nichts lernen könnten, wenn man „die Zügel schleifen lässt“. Die schon existierenden alternativen Schulmodelle werden nicht als lebendiges Beispiel betrachtet, dass es anders gehen kann. Man ignoriert sie einfach und behandelt sie wie bunte Blüten, nicht als echte Alternative für eine Schule junger Demokraten.

Elke Urban „Revolution und Schule“, Selbstverlag, Leipzig 2022.

Das Buch kann bei elke.urban.leipzig@gmx.de bestellt werden und kostet in Papierform 10.- Euro plus Portokosten (2,25 Euro). Als E-Book verschickt sie es kostenlos.

Die Ausstellung „Schule und Revolution“ digital.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher