Eigentlich ist ja kein Kafka-Jahr, jedenfalls kein rundes. Aber irgendetwas liegt da in der Luft, das den 1924 verstorbenen Autor wieder allgegenwärtig macht. Auf einmal sitzen wieder ältere Herren in der Straßenbahn vor einem, die Kafkas „Schloss“ mit ernsthafter Hingabe lesen. Eine Rezension von Tucholsky aus dem Jahr 1928 fällt einem in die Hand, in der er fast flapsig meint, ein Buch müsse überhaupt nicht druckfrisch sein, um es zu besprechen.

Das Buch, das Tucholsky von seinem Nachtisch nahm, war das postum von Max Brod herausgegebene Fragment „Der Verschollene“, dem Brod aber den viel markanteren Titel „Amerika“ gegeben hatte. Und Tucholskys Urteil war klar: Wir sollten nicht so verflixt besessen davon sein, immer die neuesten Bücher zu lesen, sondern sollten lieber die besten Bücher lesen. Und Kafka zählte für ihn längst dazu.Und er sagte Kafka einen erst noch kommenden großen Ruhm voraus. Tucholsky hat recht behalten. Auch weil er in Kafkas Büchern das entdeckte, was sie bis heute so verblüffend aktuell macht: Das Verlorensein des Individuums in Institutionen, die es weder überblickt, noch begreifen kann, die stur ihre Arbeit verrichten und keine Rücksicht nehmen auf den kleinen Herrn K., der sich in ihnen verloren fühlt.

Das ganze 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert solcher Kafka-Institutionen. Selbst da, wo die kleinen Angestellten nicht das Gefühl hatten, dass die Sache sich längst verselbständigt hatte. Manche merken es erst jetzt. Oder spüren es zumindest, dass der Mensch es tatsächlich in all seiner Ohn-/All-Macht fertiggebracht hat, Prozesse in Gang zu setzen, die er weder noch steuern noch aufhalten kann.

Selbst das einst leuchtende Traumbild Amerika zerbröselt. Keiner hat das früher gemerkt als Frank Kafka, der sich vom Weltbeglückungsmythos der neuen Zeit nicht blind machen ließ. Denn dieser Mythos hatte von Anfang an nichts Menschliches, nahm keine Rücksicht auf die verstörten Gregor Samsas, die dem versprochenen Konsumglück Tag für Tag nachjagten, indem sie eifrig zu Dienst liefen.

Nur um sich eines Tages als hilfloser Käfer im Bett wiederzufinden, zu nichts mehr nutze und damit überflüssig. Das ist – Kafka wusste es nur zu genau – die gärende Angst der neuen Zeit. Man muss nur ein bisschen an der bunten Werbetapete kratzen. Oder ehrlich sein mit sich.

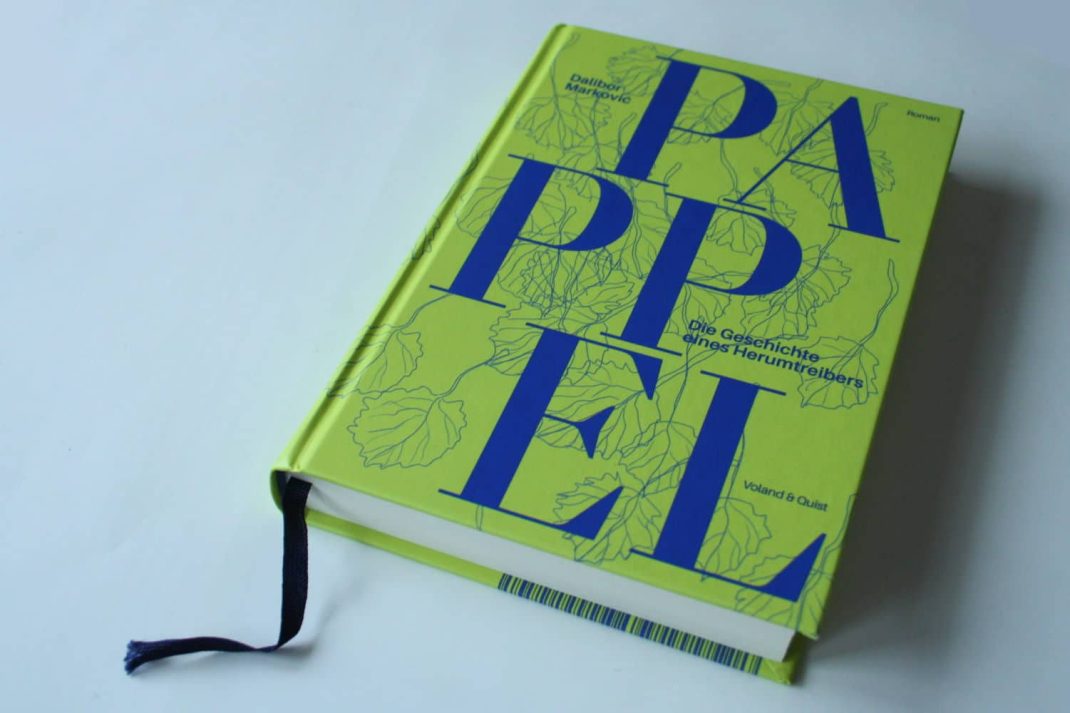

Wobei einem auch der 2019 veröffentlichte Soundtrack der Kafka Band zu Amerika einfällt, mit und ohne Anführungszeichen. Denn das eine Amerika ist so sehr Fiktion wie das andere. Und auch zu Dalibor Marković Buch gibt es einen Soundtrack. Die Komponisten des Soundtracks zu “Pappel” sind das Berliner elektronische Duo Psycho & Plastic (Alexandre Decoupigny & Thomas Tichai). Den Soundtrack zum Buch „Pappel“ findet man hier. Man kann diesen auch unter orcd.co/soundtrack2-pappel online anhören, während man sich das Buch schnappt und sich hineinliest in Markovićs ersten Roman.

Das Ende der (falschen) Idyllen

Bislang war Marković eher mit Gedichten präsent. Sein erster Roman entführt den Leser erst einmal in den Wald, wo er regelrecht miterlebt, wie ein Pappelsamen Fuß fasst und zu einer kleinen stattlichen Pappel heranwächst in einer Umgebung, die noch zutiefst ländlich ist – mit Förster und Knecht und Magd. Also so ungefähr, wie auch viele Autoren die „heile“ ländliche Welt sahen, bevor sie merkten, wie die gefräßige Gewalt der Moderne auch diese Idyllen zunehmend vermarktete und verschlang.

Was eigentlich auch dem Wald blüht, in dem die Pappel nun schon ein paar Jahre lang wuchs und gedieh. Doch als die Holzfäller kommen, macht sich die junge Pappel dünne. Aus der Pappel wird Konrad Pappel, der Baum verwandelt sich in einen Menschen, vollzieht also den umgekehrten Prozess wie Gregor Samsa in „Die Verwandlung“.

Und was nun folgt, ist quasi ein umgekrempelter Kafka, geschrieben von einem Autoren, dem sehr wohl bewusst ist, wie die riesigen Maschinen arbeiten, die unser Leben bestimmen.

Der aber auch weiß, dass die kleinen Versicherungsangestellten trotzdem mit unerschütterlicher Betriebsamkeit ihrer Arbeit nachgehen und nicht mal eine Minute – so wie der Versicherungsangestellte Kafka – darüber nachdenken, welche Rolle die eigentlich in der Maschine spielen, was die sture Gewalt der industriellen Verwertung mit den Arbeitern in den Fabriken anstellt und wie sich die mikroskopische Macht des kleinen Angestellten in diesem Prozess vervielfacht und verselbstständigt.

Aber Konrad Pappel wird kein Angestellter. In den ersten Kapiteln scheint er zwar noch in einer Welt unterwegs zu sein, die an Kafkas „Das Schloss“ erinnert, ist Vagabund, Eremit, sogar Räuber, lernt seine erste wilde Geliebte kennen und lebt noch fern von den Städten.

Doch man ahnt es da schon: Dieser Konrad Pappel lebt kein normales Menschenleben. Als geborener Baum wird er ja viel älter, erlebt das Vergehen von Zeit ganz anders, oft driftet er mitten in der Handlung ab, träumt sich in große, kosmische Vorgänge, erlebt irre Abenteuer, nur um dann mit dem Leser wieder zurückzukehren in die Geschichte, die meistens gar nicht gut steht.

Aber anders als bei Kafka ist das nie ausweglos. Denn dieser Konrad Pappel macht sich bis zu Schluss nichts aus den ganzen Normen, die sich die Bewohner des weltweiten Amerika auferlegt haben, all diese Pflichten und Ängste und Versicherungen. Wenn es ihm zu viel wird, taucht er ab, geht zurück in die Wälder, wo er ganze Kriege hinter sich bringt, sucht sich einen Job als Kartenabreißer oder Nachtwächter oder wird gar Obdachloser, lässt sich wieder ein auf den Fluss von Tag und Nacht und den Wechsel der Jahreszeiten, bis er nicht mehr weiß, ob Mittwoch oder Freitag ist. Es ist egal.

Die Fiktion der Sicherheit

Ihm ist es egal. Denn etwas hält ihn immer mit dem ganzen Kosmos verbunden. Dalibor Marković kann ja auch Dinge einflechten, die Frank Kafka noch nicht kannte. Die Erkenntnisse der modernen Quantenphysik etwa, die auch wissenschaftlich auf einmal den Raum der großen Ungewissheit eröffnet hat. Vom Standpunkt des tapferen Angestellten, dem nichts wichtiger ist als vertraglich festgeschriebene Gewissheiten, ein einziger Grund zum Fürchten und Ängstigen. Denn was ist das für eine Welt, in der nichts mehr ist, was es scheint?

Nur ist Konrad Pappel eben nicht K. Auch wenn sich sein Leben als Mensch schon früh mit diesem Kafka aus Prag verbindet, wenn auch nur mit dessen Stimme, heimlich aufgenommen auf einer Parlographen-Walze. Eine Sensation eigentlich, wenn es sie denn gäbe. Oder gibt es sie gar? Die Erzählschichten schieben sich immer wieder übereinander.

Und während Pappel die Papprolle mit Kafkas Stimme immer wieder verliert, kehrt sie auf Umwegen immer wieder zu ihm zurück. Ganz zum Schluss darf er sogar hören, was auf der Wachsrolle festgehalten ist. Da aber hat er schon 150 Jahre gelebt, war auch bei einem kleinen Terrorkommando dabei, das sich „Zirkus“ nannte, wurde von der Polizei gejagt und entkam auf wundersame Weise.

Wie auch anders? Für einen zum Menschen gewordenen Baum gelten die Regeln der Menschen ja nur bedingt. Auch wenn er sich ihnen immer wieder fügt. Denn manchmal sucht er sich auch eine Arbeit, so wie im Kapitel „Amerika“, das im Grunde eine freundliche Parodie auf das schon früh veröffentlichte Stück „Der Heizer“ von Kafka ist, das eigentlich schon Teil von „Der Verschollene“ war.

Doch genauso wie Kafkas Held erreicht er das reale Amerika nie, nur ein fiktives Amerika spinnt seine Abenteuer fort, während er im Krankenbett liegt und das Schiff schon längst wieder auf Heimatkurs ist ins Deutschland der Nazi-Zeit.

Die selbstbewussten Frauen in Konrads langem Leben

Aber Dalibor Markovićs Roman ist auch keine neue Deutschland-Geschichte, auch wenn sie sich auf kafkaske Weise durchaus erzählen ließe. Das weiß man nach dem Lesen dieses Buches.

Denn dazu braucht es genau diese Welthaltung Kafkas: Die Unerbittlichkeit der riesigen Hierarchien, Bürokratien und „Märkte“ wenigstens ahnen zu wollen, die alles in sich verwerten und verschlingen, den einzelnen Menschen, der eben noch stolz als Herumtreiber durch den Wald zog, einspannen, einnummerieren und funktionieren lassen, ohne dass er weiß, welches Urteil über ihn verhängt ist und was im fernen Kopf der Maschine eigentlich vor sich geht. Wenn es den überhaupt gibt und nicht auch die Kapitäne im Steuerhaus nur Getriebene sind, Pflichterfüller, Handlanger.

Wobei es durchaus Stellen gibt im Buch, in denen Dalibor Marković seinen Kafka völlig verwirft, diesen Liebes- und Beziehungsscheuen. Denn während sein Konrad Pappel die Dinge nimmt, wie sie ihm gegeben werden, und meist nicht einmal mitbekommt, wie die Dinge ausgehen, weil er gedanklich längst wieder durch den Kosmos reist, sind es die Frauen, die ihm begegnen, die rebellieren, die auferlegten Rollen nicht akzeptieren.

So wie Luda, die ihn zum Räuber macht, oder Rosa, die die zugewiesene Opferrolle im Film nicht annimmt. Oder später Dora, die ihn in ihre „revolutionäre Zelle“ holt. Alles Frauen, wie sie bei Franz Kafka nie vorkommen. Frauen, die aber mit ihrem Handeln die Weltbilder der scheinbar so weltsicheren Männer infrage stellen, all der Kerle, die glauben, sie müssten irgendwelchen Bildern und Erwartungen genügen und dann auch nur zu bereit sind, Gewalt anzuwenden, wenn „es verlangt wird“.

Weil sie „der Sache“ dienen, der Ordnung oder der Pflicht. Dämliche Ausreden, mit denen auch noch die größten Schandtaten „entschuldigt“ werden. Aber nicht entschuldigt werden können. Aber diese Jammerlappen in Heldenpose haben wir ja heute immer noch. All diese Dienstwilligen, die in den Hierarchien eifrigst immer nur nach oben krabbeln, Diener ihrer Herren, bis sie selber mal Herr sein dürfen.

Herumtreiben als Lebenshaltung

Da begegnen sich Kafka und Dalibor Marković durchaus, auch wenn dieser Konrad Pappel scheinbar genauso arglos und hilflos in die Mühlen gerät und nicht weiß, warum ihm das passiert. Doch er will gar nicht wissen, warum das so ist. Er hat ja einen völlig anderen Blick auf all das – den Blick eines Baumes, der eigentlich nie aufgehört hat, sich dem Fließen des Wassers und dem Spiel der Photonen verbunden zu fühlen.

Der immer weiß, dass es auch außerhalb dieser gesellschaftlichen Engen einen Platz für ihn gibt. Das Herumtreiben ist sein Metier. Und nicht einmal als der längst in den Ruhestand versetzte Kommissar Krohm ihn aufstöbert und lebensgefährlich verletzt, verliert er diese Verbundenheit.

In großen farbigen Bildern schildert Dalibor Marković sein Wieder-Eins-Werden mit der Welt, seine Rückkehr ins Reich der Vegetation. Ein ganz und gar nicht tragischer Vorgang. Und damit eigentlich auch eine literarische Gegenthese zu Kafkas „Verwandlung“, dem Buch, das Konrad Pappel in der Erstausgabe die ganze Zeit mit sich herumträgt.

Er ist zwar nur zum Meister seines Lebens geworden, hat sich fast immer eher treiben lassen, anders als Kafkas Helden, die nicht ablassen konnten, die Urteile zu erfahren, die „da oben“ über sie gefällt wurden, die aber nie publiziert wurden. Man kann Kafka ja durchaus als eine radikale Vorwegerzählung dessen lesen, was die Nazis nach seinem Tod über die Welt brachten.

Man kann ihn aber auch so lesen, das er sehr wohl verstand, wie all die Apparate und Institutionen funktionieren, die der Mensch sich schafft, nicht ahnend, wie er damit die Hoheit über sein Handeln aus der Hand gibt und sich Macht und Gewalt immer mehr verselbständigen, sodass eigentlich niemand mehr richtig weiß, wo sie denn jetzt eigentlich zu verorten sind.

So gesehen ist auch das, was Menschen anrichten auf diesem Planeten, nur Teil eines großen Seins, nur dass sie es nicht merken. Sie haben keinen Blick dafür. In seiner letzten Traumsequenz treibt Konrad Pappel über ein von den Fluten verschlungenes Frankfurt. Nur noch die Spitzen der Bankentürme ragen aus dem Wasser.

„Tief unten im Ozean machten die Menschen gewiss weiter wie gewohnt, durch das Wasser im Takt gedämpft.“ Ahnungslos wie immer, nicht mal besorgt wie all die besorgten K.s in Kafkas Geschichten. Aber Weitermachen (man darf durchaus die Inflation des Wortes „machen“ im aktuellen Wahlkampf bemerken) hat nichts mit Treibenlassen zu tun, dieser fast traumhaften Herumtreiberei von Markovićs Held, die sehr viel mit diesem letzten Herumtreiben auf den Wellen des Ozeans zu tun hat.

Einem fast gleichgültigen Einssein mit der Welt, wie sie ist. Was man auch als Gelassenheit beschreiben könnte, der Fähigkeit, die Dinge lassen zu können, wie sie sind. Was sicher einem, Baum leichterfällt als einem armen Würstchen von Mensch, dem früh schon beigebracht wird, zu tun, was von ihm verlangt wird. Und sich gleichzeitig wichtig zu nehmen.

Anders als dieser Pappel, der sich auch „sichtlich zufrieden, aber orientierungslos“ verlaufen kann. Und auch deshalb keine Angst hat, verloren zu gehen. Auch das so eine kleine, fast fröhliche Antithese zu Kafka. Und zu den vielen so verzweifelt um ihr kleines Ich bangenden Bewohnern der Gegenwart, die Kafka nie lesen würden, schon aus Angst, sich in Gregor Samsa wiederzuerkennen.

Dalibor Markovic Pappel, Voland & Quist, Berlin 2021, 24 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher