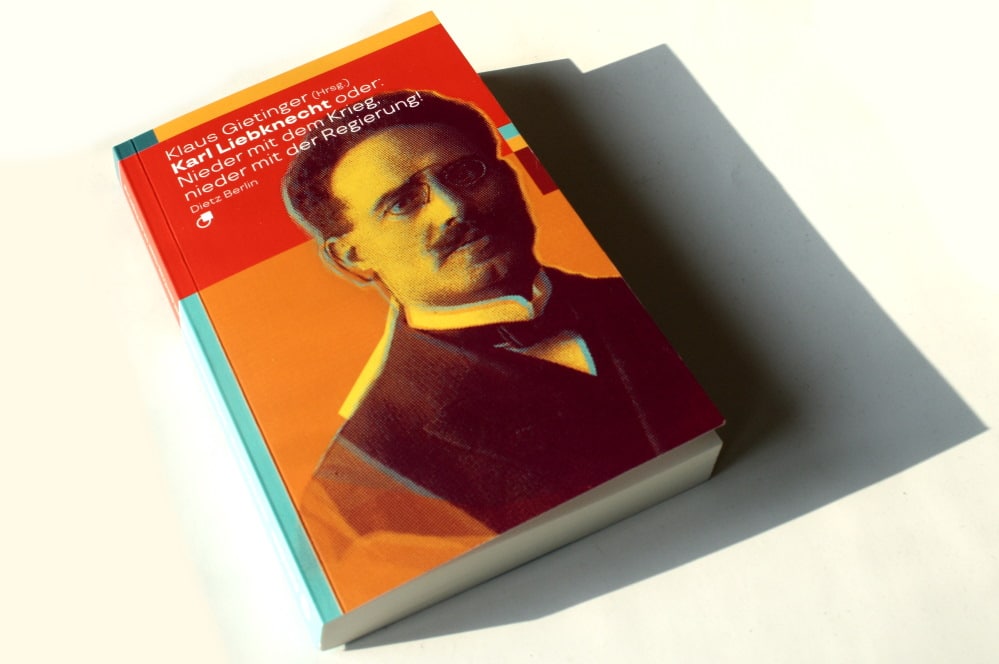

Praktisch parallel zur Ausstellungseröffnung von „Held oder Hassfigur?“ im Stadtgeschichtlichen Museum hat der Sachbuchautor, Dokumentarfilmer und Sozialwissenschaftler Klaus Gietinger in Leipzig auch das von ihm herausgegebene Buch „Karl Liebknecht oder: Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung!“ vorgestellt. Denn eins ist offensichtlich: Karl Liebknecht ist der große Unerforschte in der Novemberrevolution von 1918.

Ein Störfaktor sowieso, ein Mann, der einfach nicht in die üblichen Revolutionserzählungen passen will, weder die ganz linken, noch in die vom Establishment gepflegten, von den ganz rechten zu schweigen. Dort war er immer eine Hassfigur. Denn wenn deutsche Politiker den Mumm haben, gegen Krieg, Militarismus und Rüstungsproduktion zu polemisieren, läuft die Hassmaschine der Rechten heiß.Und während die linke Geschichtsschreibung ihn zusammen mit Rosa Luxemburg zum Märtyrer gemacht hat, hat ihn die etablierte Geschichtsschreibung geradezu marginalisiert. Was auch 2018 wieder sichtbar wurde, als einige durchaus eindrucksvolle Bücher zur Novemberrevolution erschienen, darunter auch Jörg Sobiellas „Weimar 1919“, Lothar Machtans „Kaisersturz“ oder „Lob der Revolution“ von Sven Felix Kellerhoff und Lars-Broder Keil, alles verdienstvolle Titel, auch weil die zeigten, wie sogar die Novemberrevolution in der deutschen Geschichtsschreibung praktisch 100 Jahre lang marginalisiert worden war.

Sie passte nie in die Geschichtsbilder der jeweils Tonangebenden, eben weil sie eine völlig andere Geschichte erzählt als die der üblichen heldenhaften Staatsmänner, Kaiser, Könige, Fürsten und Feldherren.

Sondern eben die andere Geschichte, die eines Volkes, das nach vier Jahren Krieg gestrichen die Nase voll hatte von Kaiser, Krieg, Hunger und Lüge. Sehr akribisch zeigten die genannten Autoren, wie das ganze morsch gewordene Konstrukt des alten Kaiserreiches in sich zusammenfiel und die Leute, denen gerade die Macht entglitt, alles taten, dennoch Einfluss auf die Entwicklungen zu behalten. Deutschland kam auf diese Weise tatsächlich zur Demokratie wie die Jungfrau zum Kinde und die alte, burgfriedengezähmte SPD tatsächlich in Regierungsverantwortung.

Und da wird es spannend. Denn die genannten Bücher stehen einerseits für eine deutliche Neupositionierung der Novemberrevolution in der deutschen Geschichtsschreibung, auch eine gehörige Aufwertung, denn da merkten auch gestandene Historiker, wie tief sich die alte Nazi-Verunglimpfung von den „Weimarer Zuständen“ bis in die moderne Geschichtswissenschaft hineingefressen hatte und damit die erste richtige deutsche Demokratie für Generationen entwertet hat.

Was sie natürlich nicht verdient hat. Und was auch Blödsinn ist. Denn die Weimarer Republik wurde zwar am Ende von den Rechten regelrecht gekapert. Aber sie prägt bis heute die real existierende deutsche Demokratie. Bis in die Streitkultur und die Frontenbildung hinein.

Wohin aber mit diesem Liebknecht? Die Frage stellt Gietinger eigentlich in seinem Büchlein, in dem er Karl Liebknechts Weg vom Sohn des berühmten Wilhelm Liebknecht und Jura-Studenten in Leipzig und Berlin zum Rechtsanwalt und zum aufrechten Kriegsgegner nachzeichnet. In den dem Buch beigegebenen Dokumenten klingt das zuweilen sehr martialisch und gleichzeitig trocken-theoretisch.

Aber wenn man diese Reden und Zitate Karl Liebknechts gegen die schriftlichen Bekundungen damaliger SPD-Granden um Ebert, Kautsky, Scheidemann legen würde, würde man demselben Tonfall begegnen. Sie hatten alle noch die Phraseologie eines Karl Marx drauf und übten den durchaus akrobatischen Spagat zwischen maximaler Verbürgerlichung und revolutionärer Phase. Auch der verehrte August Bebel, der den Ersten Weltkrieg dann nicht mehr miterleben musste, weil er 1913 starb. Aber nicht grundlos nannte man ihn noch zu Lebzeiten „Kaiser der Arbeiterklasse“.

Und während die Sozialisten in Frankreich frühzeitig gegen die Aufrüstung und die geschürte Kriegsstimmung rebellierten und ihr Spitzenfunktionär Jean Jaurès noch kurz vor Ausbruch des Krieges ermordet wurde, hatte die SPD in Deutschland schon lange einen Kurs eingeschlagen, der es ihren Reichstagsabgeordneten 1914 leicht machte, der Burgfriedenspolitik Wilhelm II. zu folgen und die Kredite für die Kriegsführung zu bewilligen.

Bis auf diesen renitenten Karl Liebknecht, der sehr wohl sah, dass die Kriegsrüstungen niemandem dienten als den Rüstungsfabrikanten und den Nationalisten, die schon Jahre vor dem Attentat von Sarajevo die Hysterie schürten. Ganz zu schweigen von den vergreisten Männern im Kriegskabinett, die glaubten, mit dem Schlieffen-Plan das Wundermittel in der Tasche zu haben, bei Kriegsausbruch in einem „Blitzkrieg“ Frankreich als Gegner ausschalten zu können, um dann in aller Ruhe Russland besiegen zu können.

Eigentlich ein Thema, das sich nach dem aktuellen Afghanistan-Debakel geradezu aufdrängt: Wie Regierungen mit ihrer Besessenheit von militärischer Stärke glauben, Geschichte wie im Sandkasten spielen zu können und jegliches Gespür vermissen lassen für die wirkliche Komplexität der Welt.

1914 versagten die Diplomaten, weil die Militärs Politik machten. Und 2001/2003 war es nicht wirklich anders. Eine bis an die Zähne bewaffnete Armee macht selbst brave Bürger zu Großmäulern und Kraftprotzen. Mit fürchterlichen Folgen für die Völker, die von ihnen in den Krieg geschickt werden.

Und so fand Karl Liebknecht nicht mal 1907 echte Rückendeckung in seiner Partei, als gegen ihn vor allem wegen seiner Schrift „Militarismus und Antimilitarismus“ in Leipzig der Hochverratsprozess angestrengt wurde. Gietinger hat unter anderem die Passage aus Liebknechts Verteidigungsrede zitiert, in der Liebknecht als Rechtsanwalt die ganz und gar politisch begründete Definition des Hochverrats erklärte.

Denn im Prozess ging es ja nicht nur um Festungshaft, sondern auch um den möglichen Verlust seiner Ehrenrechte – was auch bedeutet hätte, dass er nicht mehr als Anwalt hätte praktizieren dürfen. Doch das sahen auch seine Richter ein, diesen simplen Satz, dass alle Geschichte auf Hochverrat aufgebaut ist. Wenn sich die Verhältnisse ändern sollen, geht das nur mit der Aufkündigung aller alten Machtverhältnisse. Und natürlich der Entmachtung der alten Mächtigen.

Und da ist man schon mittendrin im Oktober 1918, als die beiden „regierenden“ Feldherren Ludendorff und Hindenburg endlich öffentlich zugaben, dass der Krieg verloren war, dass alles, was die Reichswehr in den vergangenen Jahren von sich gegeben hatte, Lüge war und Propaganda. Die Soldaten und Matrosen wussten es schon viel früher. Sie erlebten ja an den Fronten mit, wie sie verheizt wurden.

Die Matrosen waren die ersten, die rebellierten. Und dass die alten Feldherren mit ihrem Kaiser nun nach jemandem suchten, der ihnen noch einmal den Hintern rettete und die ganze Sauerei aufräumte, war der Punkt, an dem erst Max von Baden seine Chance bekam und letztlich die dienstwilligen Genossen aus der SPD-Führung endlich mal ran durften an die Macht. Und das auch bereitwillig übernahmen. Aus mehreren, sich teilweise radikal widersprechenden Gründen.

Denn sie wollten eigentlich keine Revolution. Und genau aus dieser Haltung heraus ist auch zu erklären, wie sie mit der tatsächlich revolutionären Entwicklung auf den Straßen Berlins umgingen, die schon im Oktober auf eine Lösung drängten. Arbeiter und Soldaten demonstrierten zu Hunderttausenden. So ganz falsch lag Karl Liebknecht, als er – auf Weisung von Scheidemann – aus dem Zuchthaus entlassen wurde, nicht, als er meinte, eine revolutionäre Situation vorzufinden.

Eine Menge Menschen hatten von den alten Lügen und Zumutungen wirklich die Nase voll und waren nur zu bereit, die alten Amtswalter wegzufegen. Und Liebknecht im Verbund mit den Genossen aus der USPD drängte darauf, genau das zu tun. Dass Scheidemann die Republik erst am 9. November ausrief, erzählt eigentlich von diesem emsigen Versuch, die Sache auszubremsen und irgendwie die Kontrolle zu behalten.

Was natürlich nur mit den alten Strukturen ging. Denn als dann im Januar einige radikale Gruppen (Gietinger spricht sogar von Provokateuren) nicht nur zu den Waffen griffen, sondern auch nur die völlig belanglosen Zeitungsredaktionen besetzten, schickten Friedrich Ebert und Gustav Noske die Freikorps gegen die Aufständischen und ließen den – nachträglich sogenannten – Spartakus-Aufstand niederkartätschen.

Kampf um die Machtmittel

Revolutionen sind immer auch ein Kampf um die Machtmittel. Und in ihnen gibt es lauter widerstreitende Entwicklungen. Das verleugnen die meisten Revolutionsdarstellungen, die diese Ereignisse immer vom Ende her erzählen, als wäre das Ergebnis schon im Anfang logisch angelegt.

Das war ja das Verdienst der erwähnten Bücher zu 1918, dass sie zeigten, dass es selbst im dominierenden Erzählstrang nie so war. Und wer genauer gelesen hat, sah, dass es auch nicht mal die Weimarer Republik gegeben hätte, hätte es nicht den revolutionären Druck auf der Straße gegeben, in dem ein Karl Liebknecht eine eben ganz und gar nicht marginale Rolle spielte.

Eine Rolle, die auch ihre Tücken hatte. Darauf geht Gietinger auch ein. Denn „social media“ gab es ja noch nicht. Die Akteure in dieser Revolution hatten noch viel weniger Übersicht über die Ereignisse, als die scheinbar so logischen Geschichtsdarstellungen suggerieren. Revolutionen werden oft auch deshalb gewonnen, weil die eine Partei bessere Informationskanäle hatte als die andere.

Und Liebknecht scheint spätestens im Dezember die veränderten Kräfte falsch eingeschätzt zu haben. Was auch damit zu tun hatte, dass die aus dem Krieg zurückgekehrten Soldaten in den Garnisonen eigentlich keine Lust mehr hatten auf Blutvergießen. Für viele war augenscheinlich schon Ergebnis genug, dass der Kaiser abgedankt hatte, eine Übergangsregierung eingesetzt und die Republik ausgerufen war.

Dass Friedrich Ebert und Gustav Noske sich freilich in diesem Moment schon mit den reaktionärsten Kräften, den Freikorps, zusammengetan hatten, gehört natürlich zu diesen folgenschweren Fehlern, unter denen die junge Republik leiden sollte. Und das brutale Vorgehen gegen die Aufständischen hat natürlich noch weitere Folgen, denn es bot die Grundlage dafür, auch diesen Liebknecht zu etwas zu stilisieren, was er nicht wirklich war.

Gietinger schreibt: „Terror war nicht seine Sache, da hatte er Rosa Luxemburg bei der Gründung der Partei auch zugestimmt. Aber die Macht erneut zu erobern, nachdem sie Spartakus, den Obleuten und der USPD in wenigen Stunden am 9. und 10. November entglitten war, war wohl auch nicht seins.“

Was Gietinger nicht erwähnt, sind die durchaus martialischen Töne, die auch die SPD-Zeitung „Vorwärts“ anschlug und damit im Grunde den Ton angab, mit dem die Jagd auf Liebknecht und Luxemburg eröffnet wurde.

„Der gesamte Rat der Volksbeauftragten unterzeichnete am 8. Januar ein Flugblatt, in dem angekündigt wurde, dass ‚die Stunde der Abrechnung naht‘. Tags darauf erschien dieser Text als amtliche Nachricht im Deutschen Reichsanzeiger“, schreibt Wikipedia. Der „Rat der Volksbeauftragten“ – das war im Grunde die aus SPD und USPD bestehende Übergangsregierung, die hier ganz amtlich Liebknecht und seine Mitstreiter zu Freiwild machte.

Dass sich in der Weimarer Republik auch die Linken zunehmend radikalisierten, hat auch mit dieser blutigen Stunde zu tun, in der die Ebert-Regierung auch zwei mögliche künftige politische Gegenspieler jagen ließ, die noch vor kurzem selbst Mitglieder der SPD gewesen waren.

Gietinger spricht es zumindest an, dass bei der Gelegenheit auch die Chance vertan wurde, den alten Staatsapparat und die Armee zu demokratisieren. Ein Untersuchungsfeld, das die meisten Historiker nur zu gern vermeiden. Genauso wie die Frage: Hätten Ebert und Noske auch anders handeln können? „Die Revolution war geköpft, die Arbeiterbewegung traumatisiert und gespalten. Die unheilvolle Geschichte der Weimarer Republik nahm ihren Anfang“, schreibt Gietinger.

Psychologie einer Revolution

Was natürlich auch die selten bis nie aufgeworfenen Fragen zur Psychologie einer Revolution aufwirft. Welche Zwänge herrschen wirklich oder haben wir jedes Mal mit den Ergebnissen von etwas zu rechnen, dessen Folgen die Akteure nicht überschauten? Oder nicht sehen wollten? Denn natürlich ist auch Eberts Rolle die eines von Zwängen Getriebenen, der die Gefahr von links für größer hielt als die der sich neu formierenden Rechten, deren Militarismus ziemlich bald wieder das Land in einen Krieg treiben würde.

Wie sähe ein Land aus, das so konsequent Friedenspolitik betreiben würde, wie es sich Karl Liebknecht ausgemalt hat? Das schon die Kinder und Jugendlichen ermutigt, sich gegen jeden Krieg, jeden Militarismus und jedes falsche Soldatenideal zu bewahren?

In einigen der von Gietinger abgedruckten Stücke wird es sehr deutlich, wenn Liebknecht schildert, wie sich Militaristen der jungen Leute bemächtigen und sie in ihre Kriege schicken, in denen nur die Rüstungskonzerne Profit machen, während die Arbeiterkinder in den Schützengräben verreckten, nachdem ihnen vorher im Kasernendrill der Stolz aus dem Leib geprügelt worden war.

Mit den Texten im Anhang kann man ein wenig eintauchen in die Gedankenwelt Karl Liebknechts, der als Einjährig-Freiwilliger 1893/1894 selbst erlebt hatte, wie der preußische Drill funktioniert.

Wie sähe eigentlich ein Deutschland aus, das aus den Fehlern de wilhelminischen Deutschlands gelernt hätte und seine Kraft in eine wirklich gute Friedensdiplomatie investieren würde, statt in eine Militärdoktrin, die bis heute keinen Rückhalt in einer wirklich starken Diplomatie hat? Nur so als Frage.

Einiges von dem, was Liebknecht formuliert hat, steht bis heute ungelöst im Raum, halb zugestanden und trotzdem meistens ignoriert, obwohl alle Erfahrungen zeigen, dass Krieg eben nicht, wie Clausewitz meinte, „die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist“, sondern Zeichen dafür, dass die Politik versagt hat und die Doktrinen der Außenpolitik nicht stimmen.

Man merkt schon, das geht weit über diesen völlig sinnlosen Tod Liebknechts hinaus. Auch wenn Gietinger im Grunde auch sichtbar macht, dass es eine wirklich profunde Forschung zu Karl Liebknecht und seinem Anteil an der Revolution bis heute nicht gibt. Teilweise wirkt da bis heute Sebastian Haffners Verdikt, jenseits von Ebert und Genossen habe es kein revolutionäres Potenzial gegeben und Liebknecht und Luxemburg wären als Intellektuelle isolierte Gestalten gewesen.

So kann man Geschichte auch auf den Kopf stellen und vergessen, dass die, die am Ende geerntet haben, nicht unbedingt die waren, die angefangen haben, die Dinge in Bewegung zu setzen. Es gilt auch für diese Revolution der alte Spruch: „Die Revolution frisst ihre Kinder“.

Selbst die Bilder vom Begräbnis Liebknechts erzählen etwas anderes. Vielleicht auch davon, dass die Friedfertigen die ersten Opfer sind, wenn wieder zu Gewalt aufgerufen wird.

Klaus Gietinger Karl Liebknecht oder: Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung!, Dietz Berlin, Berlin 2021, 12 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher