Es ist garantiert nicht das letzte Buch, das kompakt versucht, das Phänomen DDR und die für viele Ostdeutsche prägende Erinnerung an dieses winzige Land in ein Buch zu packen. Ein kurzweiliges Buch, ganz sicher. Denn einmal mehr zeigt es auch, dass der Osten in der Wahrnehmung der Original-Deutschen etwas so Exotisches ist wie etwa Lummerland oder Bullerbü. Nicht ernst zu nehmen, diese Ostdeutschen.

Alles so niedlich da, von der Rennpappe bis zum Sandmännchen, von Stasi bis Biermann-Affäre, von Subotnik bis zu diesem Schabowski-Verhaspler, der die Mauer öffnete, von Sudel-Ede bis zu den Wendehälsen. Wer sich 1990 noch nicht im falschen Film fühlte, der fasst sich 31 Jahre später erst recht an den Kopf.War das wirklich nur ein Sandmännchen- und Pittiplatsch-Land? Warum sind diese Ossis noch immer so undankbar und leiden unter „mangelndem Demokratieverständnis“, wie es der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz (CDU) scheinbar formuliert hatte in einem Podcast der F.A.Z.

Auch wenn er nur von einem Teil der ostdeutschen Wählerschaft sprach. Und trotzdem watschte ihn gleich mal Angela Merkel ganz persönlich ab, wie der „Spiegel“ und andere berichteten.

So gesehen erst einmal nur ein Schlagabtausch zwischen zwei Ostdeutschen. Man merkte schon: Da war keine ostdeutsche Zeitung, die das auffangen konnte. Was einst von der DDR-Zeitungslandschaft übrig geblieben ist, ist bis zur Nicht-Wahrnehmbarkeit geschrumpft.

Also schritten nun wieder die Kommentator/-innen der großen Meinungsmaschinen West zur Tat und versuchen nun kanalauf, kanalab, wieder mal aus erhöhter Position zu erklären, warum – einige – Ostdeutsche sich so gern für rechte Parteien entscheiden. Auch in diesem Fall im „Spiegel“ die Münchner Dozentin für Internationale Wirtschaftsbeziehungen Dalia Marin. Ein Beitrag der einmal „Plopp“ macht – und nicht mal die im Titel aufgestellte Behauptung belegt.

Je mehr von diesen wirklich unterirdischen Beiträgen zum deutsch-deutschen Verständnis man so liest, umso mehr bestätigt sich, dass unser Gefühl 1990 schon nicht trog: Wir wurden der eher ungewollte Juniorpartner einer narzisstischen und introvertierten Deutschland AG, die ihr koloniales Verhältnis zum Rest der Welt niemals hinterfragt hat.

Das klingt jetzt möglicherweise etwas heftig. Aber zu den Symptomen der kolonialen Weltsicht gehört natürlich die Zuschreibung. Nicht der betrachtete andere bestimmt, wie er gesehen werden möchte, sondern der, der die Deutungsmacht hat. Da muss man nicht mal einschränken: „Aber das trifft doch auf den Großteil unserer Brüder und Schwestern im Westen gar nicht zu!“ – Stimmt.

Aber sie besitzen weder die großen Medienkonzerne, noch machen sie das, was dort zu lesen und zu hören ist. Sie bestimmen nicht, was aus dem Osten der Republik berichtet wird und welche Stereotype über die im Osten Lebenden immer wieder bemüht werden. Nicht nur als Selbstbestätigung, dass man doch im Westen immer besser, wettbewerbsfähiger, toleranter oder sonstwas ist. Sondern auch, weil es so einfach ist. Denn Stereotype erleichtern das Nachrichtenmachen. Die sind eingeübt und jeder im Publikum weiß sofort, wann er zu lachen hat. Wenn auch nur pflichtschuldigst.

Und andersherum verstärken die so Fremdbezeichneten ihre Muster der Abgrenzung. Denn wenn man schon zu einer stereotyp bewerteten und abgewerteten Gruppe gehört, dann schafft man als Ausgleich einen eigenen Kanon der Exklusivität. Was zum Überleben von ganz DDR-typischen Dingen und Bezeichnungen geführt hat, von denen man 1990 noch geglaubt hatte, das wäre jetzt aus und vorbei und endlich Geschichte.

Aber mit der Geschichte ist das so eine Sache. Da kann so mancher siegreiche Wahlkämpfer verkünden, ein Land und seine stalinrot eingefärbte Geschichte seien jetzt auf dem berühmten Müllhaufen gelandet. Es nutzt nichts. Das ist falsches Denken. Und Möchtegern-Vergesslichkeit rächt sich.

Erst recht, wenn zu den alten Stereotypen nun auch noch neue dazukommen, die quasi die Medienkonsumenten West der wirklich ernsthaften Beschäftigung mit diesen irritierenden Ostdeutschen entheben, weil es viel leichter ist, sie als undankbar („Danke, Massa!“), faul und rechts einzusortieren. Da weiß jeder ins Kampfgebiet entsandte Reporter sofort, wie er die Tumulte der Eingeborenen zu bewerten hat.

Steckt ein bisschen Wut in diesem Buch? Nicht wirklich. Das verblüfft schon. Obwohl unter den 110 von vielen, vielen Autor/-innen geschriebenen Beiträgen natürlich auch die Nach-„Wende“-Stereotype zu finden sind.

In ihrer Gesamtheit bilden sie so ziemlich genau die Mischung ab, mit der Ostdeutsche heute irgendwie leben müssen – Fremdzuschreibungen, Selbstzuschreibungen und jenes ganz besondere Sammelsurium von Ost-Kult, mit dem eigentlich zuallererst die zweieinhalb ostdeutschen Regionalsender seit Jahren versuchen zu definieren, was typisch ostdeutsch war und ist. Sage niemand, dass die Heimatsender nicht selbst mit dazu beigetragen haben, das Bild der Ostdeutschen zu verzwergen und zu verniedlichen.

Was natürlich einerseits dazu führt, dass manches, was schon zu DDR-Zeiten beliebt war, heute als „Kult“ verkauft wird. Andererseits stehen die Stereotype des alten SED-Staates da und man bekommt es im Kopf nicht zusammen, wie es in einem solch finsteren Land auch noch Spaß, Ironie, Indianer, Punk und DEFA-Filme geben konnte. Oder Typen wie Manfred Krug, Stefan Heym, Paul und Paula, Solo Sunny …

Man merkt, wenn man aufmerksam liest, dass es unter den oberflächlichen Schichten der Selbst- und Fremdzuschreibungen tatsächlich ein anderes Land gegeben hat, eines, in dem die 17 Millionen Menschen wirklich gelebt haben, mit oder ohne Bückware, mit oder ohne Westfernsehen, mit oder ohne „Blaue Fliesen“.

Gerade beim Stichwort Westfernsehen wird deutlich, dass sie auch gewaltiges Pech hatten, denn „ihre“ Medien konnten und durften über das tatsächliche und aufregende und verstörende Leben in der größten DDR der Welt nicht berichten. Oder nur in winzigen Dosen in Zeitschriften wie „Eulenspiegel“ und „Wochenpost“. Die raue Wirklichkeit ihres Lebens fand sich eher in der Tagesschau wieder, auf keinen Fall aber in der „Aktuellen Kamera“.

Und daran hat sich ab 1990 eigentlich auch nicht viel geändert. Denn jetzt übernahmen ja wieder westdeutsche Medienunternehmen die Deutungshoheit. Keine der großen westdeutschen Tages- und Wochenzeitungen konnte im Osten Fuß fassen. Und so recht schien das auch nie jemanden zu stören. Die einen nicht, weil sie so ihre Sichtweise auf die „Zone“ nicht wirklich ändern mussten.

Und die anderen nicht, weil sie sich möglicherweise von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und dem Schulterklopfen für die Friedliche Revolution schon getröstet fühlten. Obwohl sie nicht getröstet waren. Man findet keinen Trost in einer abendlich immer wieder neu zelebrierten Vergangenheit, in der selbst „Antifaschistischer Schutzwall“, POS-Fanfarenzug, Jahresendfiguren und FKK wie etwas dargeboten werden, was die zwischen Ostsee und Erzgebirge Lebenden irgendwie kennzeichnet, auszeichnet, markiert. So wie ihre kleinen Datschen, die Jugendweihe und die urlaubliche Demütigung am Balaton.

Die vielen kleinen Beiträge lesen sich leicht, sind oft mit Augenzwinkern geschrieben und man ahnt, dass es den Autor/-innen wichtig ist, das alles noch einmal zu versammeln und sich zu erinnern. Es ist, wie Alexander Brand im Vorwort schreibt, tatsächlich eine kleine „mehrdimensionale Sichtweise auf ein Land, dessen Alltagskultur über 30 Jahre nach dem Ende seines Bestehens noch immer gegenwärtig ist“.

Aber dass da in Wirklichkeit mehr war, machen gerade die Beiträge zu Schwarzenberg, zu Coming Out, zu den Blockflöten, Elf 99 oder DT 64 sichtbar oder deuten es wenigstens an. Es ist nicht nur die Treuhand, die für die Verwerfungen der 1990er Jahre steht. Es ist auch die mediale Verzwergung des Ostens, die man meist nicht sieht, weil es scheinbar so viele heftige Diskussionen über den Osten gab. Nur dass das meist keine ostdeutschen Diskussionen waren.

Denn diese Frage wirft das Buch durchaus auf: Wer definiert eigentlich den Osten? Und wie definieren ihn die Ostdeutschen selbst? Wie fühlen sich Neuankömmlinge, die auch 30 Jahre später wie Neuankömmlinge behandelt werden und alleweile von oben gesagt bekommen, wie sie gesehen werden und wer sie – so aus väterlicher Attitüde heraus – tatsächlich sind?

Und was passiert, wenn sie sich in dieser Zuschreibung nicht wiedererkennen? Wenn sie anders wahrgenommen werden wollen? Was ja auch heißt: überhaupt erst einmal wahrgenommen werden.

Die „Zonen-Gabi“ steht bis heute für diese Fremdzuschreibung, geradezu typisch für den Humor derer, die gern von oben herab lachen über die seltsamen Zugezogenen im Erdgeschoss. Und Alfons Zitterbacke steht dann ziemlich symptomatisch für das Lachen derer, die bei allem willigen Bemühen doch immer nur von „erziehungsberechtigten“ Erwachsenen ohne jeden Humor zurechtgewiesen werden. Haben wir also nur unsere Erziehungsberechtigten gewechselt?

Schöne Frage, nicht wahr? Gerade für einen Landesteil, in dem altgewordene Kinder erst „Muddi“-Schilder durch die Gegend trugen und dann „Merkel muss weg“, was eigentlich in dieselbe infantile Kladde gehört wie „Helmut, Helmut!“ und „Gorbi, hilf!“

Wie wäre eigentlich ein Buch betitelt, das von einem selbstbewussten Osten berichtet (der in einigen Kapiteln wie etwa „Geteilte Himmel“ durchaus angetippt wird), einem, der sich nicht mehr in die Kindchen-Schublade sortieren lässt und zu den ganzen schäbigen Versatzstücken eines Möchtegern-Sozialismus, der gar keiner war, aber so aussehen musste, um mal den großen WU indirekt zu zitieren? Einem Buch, das geradezu gezwungen wäre, alle die nie wirklich ausgetragenen Diskussionen fortzuführen, die 1990 einfach abgedreht und abgeschnitten wurden? Wäre da was fällig gewesen?

Ich bin mir sicher: Ja.

Und da 30 Jahre vergangen sind, wäre das sogar überfällig. Denn sicher werden die einen sich wiedererkennen in diesen 110 Erinnerungsstücken. Andere werden eine Gänsehaut bekommen, weil das nun wirklich das Land war, das sie loswerden wollten. Andere werden sich wieder fühlen wie in einem Pappschilder-Wald, nur sie selbst kommen nicht drin vor und auch nicht die Dinge, die für sie das Leben in diesem Land tatsächlich aufregend gemacht haben.

Und in gewisser Weise auch werthaltig, auch wenn die großen Diskussionen nicht im Fernsehen und in den drögen Zeitungen stattfanden, sondern in Büchern, Filmen, Theaterinszenierungen und Songs, von denen ja einige – wie „Über sieben Brücken“ und „Am Fenster“ – um die ganze Welt gelaufen sind, weil sie von etwas erzählten, was diese seltsamen Zonenbewohner mit den Unerhörten und Ungesehenen in aller Welt teilten und teilen.

Schenken wir jetzt unseren Verwandten aus Normal-Deutschland eine frische Ausgabe von „Alfons Zitterbacke“? Nicht wirklich. Eher eine Scheibe mit „Sing, mei Saggse, sing“, denn anders als im Text im Buch beschrieben, steckt nicht nur sächsische Sangeslust drin, sondern echte ostdeutsche Widerborstigkeit.

Wenn’s schon jedes Mal eins auf die Gusche gibt, dann singen wir eben und pfeifen uns eins. Nicht in jedem ostdeutschen Lied, in dem es ums Singen geht, geht es nur ums Singen. Aber das wird in einigen Beiträgen zumindest angedeutet, dass so manches Lied gerade deshalb geliebt wurde und wird, weil da immer etwas mitschwingt, was der Zensor nicht zu packen kriegt und der Ostalgiker nicht begreift.

Habe ich nun die Ostdeutschen erklärt? Natürlich nicht. Eigentlich regt das Buch regelrecht dazu an, dass jeder mal selbst anfängt, seine 110 Dinge in ein Buch zu packen, die für ihn sein Leben im Osten aufregend und besonders gemacht haben. Ich wette drauf: Bei vielen würde so eine Sammlung ganz anders ausfallen als diese.

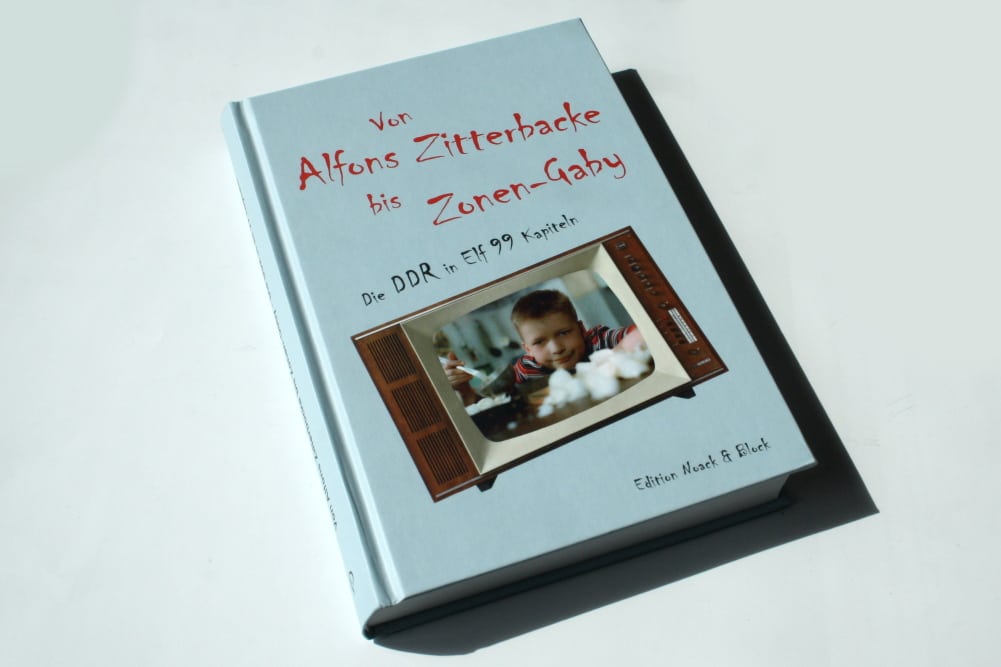

Kai Witzlack-Makarevich, Coretta Storz und Nadja Wulff (Hrsg.) Von Alfons Zitterbacke bis Zonen-Gaby, Edition Noack & Block, Berlin 2021, 18 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Es gibt 2 Kommentare

@Stefan

Es gab dieses Buch schon vor Jahren. Nach einem Urlaub in den verbrauchten Bundesländern 1992 hat mir

unser Gastgeber nach vielen guten Gesprächen dieses Buch zugeschickt. Bis heute meine Bibel der Wiedervereinigung:

https://sites.google.com/a/jerset.trade/suryaraginhard/ihr-verbrauchten-verbraucher-von-der-diskreten-hasslichkeit-der-westdeutschen-389244028X

Nun fehlt ein launiges Buch über den gebrauchten Westen.

Da wird immer nur Ludwig Erhard genannt und Wirtschaftswunder, aber das war in den 1950ern…

Ach so, klar…: “DDR” 😉