„Fernweh, Liebe und andere Traurigkeiten“ hieß der Vorgängerband, den Charlotte van der Mele veröffentlicht hat. Lyrik betrachtet sie „als fortsetzung der verzweiflung mit anderen mitteln, um sich nicht im zynismus zu verlieren.“ Obwohl: In ihrem neuen Gedichtband hat sie noch einen anderen Vorschlag: „Lyrik ist die Fortsetzung der Verzweiflung mit anderen Mitteln“. Entstanden sind die neuen Gedichte im Corona-Jahr 2020.

Auch wenn das Virus und die Pandemie mit keinem Wort erwähnt werden. Bestenfalls indirekt, als Negativbild. Denn anders als all die Vielredner da draußen, die praktisch seit dem ersten Lockdown im Frühjahr am Rad drehen, demonstrieren, fordern, spektakeln, als hielten sie es einfach nicht aus, auch nur einen einzigen Tag mal stillzusitzen, wissen Dichter/-innen, wie kaputt unsere Welt ist. Und wie kaputt sie schon vorher war.Weshalb Charlotte van der Mele auch ein bisschen politisch wird in diesem Gedichtband, der so traurig nicht ist, wie dieser Titel verheißt. Und auch nicht hoffnungslos, obwohl sie ihn u. a. mit dem Wort Hoffnungslosigkeit verschlagwortet hat. Abschied und Trauer ist jede Menge drin. Aber wer trauert, ist nicht hoffnungslos.

Im Gegenteil: Der weiß, was man im Leben vermisst, was richtig wehtut, wenn es nicht mehr da ist. Und dass man am Sarg eines geliebten Menschen meist um sich selber weint, denn gerade der Tod von Menschen, die einem wirklich wichtig sind, stellt die Sinn-Frage. Was gibt unserem Leben Sinn?

Darüber können Philosophen fette Bücher schreiben. Aber die Wahrheit ist so alltäglich wie eine Trauergruppe am offenen Sarg: Es sind die Menschen um uns, die uns widerspiegeln, die uns das Gefühl geben, überhaupt wahrgenommen und gemocht zu werden.

Und das ist für viele die bittere Wahrheit des Jahres 2020: Sie merkten jetzt, einmal ausgesetzt aus dem Hamsterrad, dass ihr ganzes Rennen und Überbieten und Emsigsein das eigentliche Loch nie gestopft hat und nie einen Sinn erzeugt hat. Logischerweise heißt das Gedicht, das Charlotte van der Mele in dieser Situation geschrieben hat „im stillstand“.

Und das fasst im Grunde alles, was unsere Gesellschaft seitdem ihre fliegenhaften Schleifen drehen lässt: „selbstentfremdet durch freizeit / träumen wir vom hamsterrad / und rasseln nach ketten // zum stillstand gekommen / wie die jungfrau zum kinde / unverschuldet befreit // was fangen wir an“.

Das Gedicht steht wie ein Scharnier mitten im Buch. Es ist der Punkt, in dem sich die fast tagebuchartigen Texte der 1988 geborenen Dichterin treffen, auch wenn sie sonst eher abschweifen ins Sinnliche, Traurige, Tastende. Auch in diesem „Frühling 2020“, mit dem der Gedichtband beginnt und mit dem die Dichterin versucht, die Melancholie dieses besonderen Frühlings einzufangen, bevor sie in „Liebe und andere Traurigkeiten“ genau auf das kommt, was unserem Da-Sein Sinn gibt.

Selbst dann, wenn wir es vermissen. Selbst dann, wenn wir es im Noch-Gegenwärtig-Sein vermissen. Wir sind ja so geschäftig, selbst in unseren Beziehungen. Immer muss irgendein Zweck hinter allem stecken, eine Notwendigkeit. Was eigentlich alles sagt über unsere Not. „deinen notwendigkeiten / glaubst du selber nicht“, heißt es in „missgeschick beim abschied“.

Wann sind wir eigentlich ungeschickter als in unseren Abschieden? In diesen Momenten, in denen wir genau wissen, wie sehr uns die Fortgehenden fehlen werden, aber das nie und nimmer sagen könnten. Denn Notwendigkeit ist ja Notwendigkeit. Man könnte ja überschwemmt werden von seinen Gefühlen, wenn man das Wissen zuließe, dass Leben immerfort ein Verlieren ist. Von Anfang und Kindheit an. Denn als Kind weiß man noch, wie schmerzlich man sich nach all dem sehnt, was nicht da ist.

Das steht z. B. in „sehnsucht nach dem fernweh meiner kindheit“: „fernweh / ist geblieben / wo ich auch bin“. Und wenn man dann in der Ferne ist – wie eigentlich im ganzen Gedicht-Zyklus „Fernwehungen“ – sehnt man sich trotzdem. Nach anderen Fernen und andern Nähen und selbst der Nähe, die einem nie nah genug ist. Und trotzdem zu nah. Und nur manchmal diese Momente der inneren Einkehr: „mir reicht das glück / nicht gebraucht zu werden / hier bei einem espresso / in dem kleinen café / im nirgendwo“.

Manchmal, kann man hinzufügen. Denn andere Gedichte sprechen sehr deutlich vom Brauchen und Gebrauchtwerden. Es ist schon ein kompliziertes Ding mit uns und unseren Gefühlen und Erwartungen. Nie passen sie wirklich. Und es sind diese Dichter/-innen, die dieses Unpassen ausloten, erkunden. Und die darin natürlich sich und uns finden. Unsere fortwährende Suche nach der einen anderen Hälfte, mit der wir endlich ganz sind. Auch wenn das schon immer eine Illusion war.

Ganz zu schweigen von denen, die dieses Nicht-Gebrauchtwerden verachten, weil es in ihren Augen so nutzlos ist, so unverwertbar. Von Charlotte van der Mele im Gedicht „konjunktiv würde“ herrlich auf den Punkt gebracht: „die würde des menschen / braucht einen wert / sonst ist sie unantastbar / und wir können nichts für sie tun“.

Aber das sieht man nur, wenn man mit offenen Augen und mit großer Traurigkeit im Bauch durch den Garten geht, das Vergängliche sieht in seiner Schönheit, selbst diese unerschütterliche Rose. Wenn man die Trauer überhaupt einmal zulässt, denn dass uns gerade in diesen stillen Zeiten auf einmal die Nahen und Vertrauten fehlen, hat ja damit zu tun, dass sie alle mit anderem beschäftigt sind – sich einen Wert zu verdienen und sich dafür abzurackern und zu verzichten.

Nämlich auf Nähe, Wunscherfüllung, Leben. Hamsterrad eben. Wer aber nie aus dem Hamsterrad herauskommt, der lebt nicht. Von dem bleibt auch nichts. Nicht mal Kinder und Kindeskinder. Nicht mal eine Fußnote. „beständig durchwühle ich / im geschichtsbuch der sieger / die fußnoten …“

Und auch wenn es – als Gegenstück zum Frühling – kein eigenes Kapitel zum Herbst 2020 gibt, taucht diese Zeit der zunehmenden Trübsal motivisch trotzdem auf, versteckt sich auch nicht wirklich in „politisch-philosophisches“. Denn da wird ja erst sichtbar, wie politisch das Private ist und der auf sich selbst zurückgeworfene Mensch, der – wenn er nicht ständig rotieren darf – nicht mehr viel mit sich selbst anzufangen weiß: „das grau in den gemütern / der bevölkernden hat mir / selbst den duft des lavendels / in ihren gärten vergällt“ („ein herbst in d“).

Das kommt einem doch sehr bekannt vor, auch wenn die Dichterin hier recht sinnlich erspürt, wie fremd dieses „d“ sich selbst ist. In „2020 – deutsche im widerstand“ wird die Dichterin noch deutlicher, sogar ein bisschen sarkastisch. Doch wer sarkastisch ist, der ist nicht hoffnungslos. Der spürt nur stärker als die Immerbeschäftigten, dass da etwas fehlt. Etwas Gewaltiges, was man aber nicht finden kann, wenn man immerfort strebt und hetzt und funktioniert.

Man erspürt es bestenfalls, wenn man sich den bekloppten Spruch „Der Weg ist das Ziel“ ebenso aus dem Kopf schlägt wie dessen Gegenteil. Und sich stillschweigend einlässt auf das Unerhörte. So wie in „fußläufig ins glück“: „der weg ist nicht mein ziel / zum glück ist es doch wahrhaft / eine ungeheure reise“.

Dahin muss man nach etlichen schlaflosen Nächten erst mal (wieder) kommen, denn Kinder ahnen es noch, dass es in diesem Leben nicht um all die hehren Ziele geht, sondern ums Leben und Am-Leben-Sein: in der ungeheuren Reise, die eine tut, die ihr Fernweh nie losgeworden ist. Und ihr Nahweh wohl auch nicht. Aus solchem Stoff entstehen Gedichte.

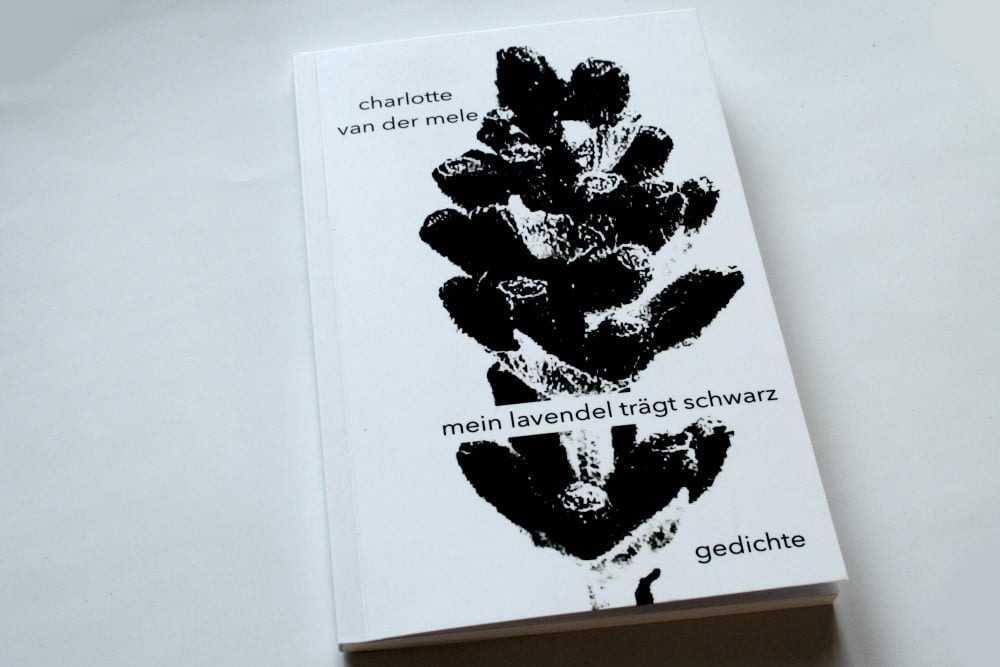

charlotte van der mele mein lavendel trägt schwarz, epubli, Berlin 2021, 10,95 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher