Am Ende klafft eine Lücke, enden die Aufzeichnungen des Stralsunder Pastors Johann Christian Müller abrupt am 8. August 1770. Obwohl er noch über ein Jahr lebt. Am 5. Januar 1772 ist sein Tod vermerkt. Da war Müller, der 1720 in Stralsund geboren wurde, noch nicht einmal 52 Jahre alt.

Es wird überhaupt viel gestorben in diesem vierten und letzten Band seiner Aufzeichnungen, die die Germanistin Katrin Löffler auf so mustergültige Weise einer lesenden Nachwelt zugänglich gemacht hat. Denn auch wenn es diverse Autobiografien und Tagebücher deutscher Pfarrer aus dem 18. Jahrhundert gibt, sind Müllers Aufzeichnungen einzigartig. Sie bieten einen sehr authentischem Blick in das Leben eines evangelischen Pfarrers in dieser Zeit, zeigen aber auch seine Arbeitsbedingungen, den Alltag im schwedischen Stralsund und auch die Armut, in der der Prediger an der ärmsten der fünf Stralsunder Kirchen lebte.

9.500 Einwohner hatte die zur Festung ausgebaute Stadt in dieser Zeit und war damit durchaus eine bedeutende Stadt. Leipzig hatte um die Zeit zum Vergleich rund 25.000 Einwohner. In Leipzig hat er ja bekanntlich auch studiert. Und der Unterschied zwischen seinen Studienjahren, die im 2007 erschienenen ersten Band seiner Lebensumstände zu finden sind, ist natürlich frappierend.

Schon im Band 2 endete ja bekanntlich der eher erwartungsfrohe Teil seines Lebens. Zehn Jahre lange musste er sich als Hofmeister verdingen, in einer subalternen Position, wie sie viele Universitätsabgänger damals auf sich nehmen mussten, um auf ein freiwerdendes Amt zu warten.

Und wie wir in Band 3 erfuhren, war auch die Berufung auf die Pastorenstelle in Stralsund eher ein Glücksfall – das Los entschied unter drei Kandidaten. Endlich hatte Müller mit 35 Jahren eine feste Anstellung (ein Spruch, den wohl auch so mancher Müller von heute von sich geben könnte), endlich konnte er auch heiraten und wählte dazu eine der vier Töchter seines Amtsvorgängers. Das Leben als Pastor hätte also durchaus in wirklich ruhiges Fahrwasser kommen können.

Und äußerlich scheint es ja auch so zu sein. Große Reisen unternimmt er nicht mehr. Selbst Ausflüge in die nähere Umgebung werden jetzt zu Ereignissen, die er seitenlang mit Hingabe schildert. Aber schon in Band 3 erlebten die nachgeborenen Leser/-innen mit, dass diese Stellung als Pfarrer an der Heilig-Geist-Kirche letztlich doch ein knochenharter Job war. „Ermüdend“ nennt Löffler die oft ausführlichen Schilderungen Müllers über sein karges Salär, seine Schulden und die vielen Bittgesuche an den Rat, seine Vergütung wenigstens auf die Höhe dessen aufzustocken, was sein Amtsvorgänger bekam.

Augenscheinlich machte er schon mit Amtsantritt und Heirat seine ersten Schulden, weil er auch keine Unterstützung zur Einrichtung seines Haushalts bekam. Immer wieder kehren ärgerliche Notizen über das schlecht gepflegte Haus in der Frankenstraße 51. Man möchte schon ab und zu dazwischenreden, wenn er all die Malaisen beschreibt, dass er doch einfach auch mal eine Kostentabelle aufschreiben möge, was sein tägliches Leben eigentlich an Aufwendungen mit sich brachte.

Wie sehr hat der beratungsresistente Rat (der erst 1770 endlich einlenkt) eigentlich recht, wenn er ihm eine zu üppige Haushaltsführung vorwirft? Was kosteten Fleisch und Brot und Milch eigentlich, als der Siebenjährige Krieg 1758/1759 auch Stralsund ereilte, die Stadt voller schwedischer Truppen war und die Preußen sie zwei Mal belagerten? Mit den üblichen Folgen so eines Krieges – massiver Teuerung, Geldverfall …

Ein Geldverfall, der Müller besonders schmerzhaft traf, weil nun selbst das karge Salär, das er bekam, nicht mehr reichte, um auch nur das Nötigste zu bezahlen. Doch an einen Inflationsausgleich dachte der Rat der Stadt nicht ansatzweise, fühlte sich eher genötigt von den „spitzen“ Eingaben des Pfarrers.

Wobei Katrin Löffler in ihrem ausführlichen Nachwort auch etwas näher beleuchtet, wie sich das Stralsundische Patriziat damals vernetzte, sich aus wenigen ratsfähigen Familien zusammensetzte, die allesamt miteinander verschwippt und verschwägert waren. Auf gut dotierte Posten kam man eigentlich nur, wenn man dazugehörte. Und Müllers Vater gehörte als Schmied nicht dazu, Müller ebenso wenig. Was einiges erklärt von all den unfruchtbaren Gesprächen und Bittgängen, die er auch im vierten Band immer wieder tut, um sein Recht einzufordern und ein Honorar, von dem er auch annehmen durfte, dass es ihm zustünde.

Denn auch wenn die knauserigen Ratsherren ihm immer wieder beschieden, dass sie mehr nicht geben könnten, zeigen spätere Briefe, die er seinen Aufzeichnungen hinzufügte, dass das Heilig-Geist-Kloster durchaus genug Einnahmen erzielte, die eine auskömmlichere Bezahlung des Pfarrers ermöglicht hätten.

So weit weg von unserer Zeit ist all das nicht. Dieses Knickertum kennt man auch heute noch und wieder. Es etabliert sich ganz augenscheinlich ziemlich schnell, wenn die Zustände wieder erstarren und sich die alten Eliten verfestigen. Refeudalisierung nennt es Jutta Allmendinger in Bezug auf die Stellung der Frau. Aber es betrifft im Grunde alle Menschen, die nicht dazugehören, die im falschen Landesteil in die falsche Familie hineingeboren wurden und deren ganze lebenslange Mühe dann mit einem mickrigen Honorar belohnt wird.

Man könnte eigentlich verzweifeln mit diesem Müller. Denn zuweilen deutet er ja auch an, wie ihn dieses Pastorenleben krank macht. Etwa wenn er über seine durchnässte Kleidung berichtet, wenn er bei Wind und Regen quer durch die Stadt zur Aushilfe in eine der anderen Kirchen laufen muss oder an Begräbnissen teilnimmt. Oder wenn er es tatsächlich als angenehme Alternative zu einem erzwungenen Essen mit einem reichen Beichtkind sieht, dass er genauso gut zu Hause mit seiner Frau gemeinsam trocken Brot essen könnte.

Da möchte man schon gern seinen Speiseplan kennen – im Siebenjährigen Krieg, als viele Nahrungsmittel knapp und teuer waren, genauso wie danach. Und auch die hygienischen Zustände, über die er nur wenig berichtet. Selbst das Wasser musste ja in Eimern vom Nachbarn geholt werden. Die „Heimlichkeit“ war im Hof zu finden. Bad und Toilette, wie wir sie kennen, gab es schlicht noch nicht. Und schon in Band 3 merkte man ja, dass mit Müller so einiges gesundheitlich nicht in Ordnung war, erzählt er immer wieder von Arbeitsunfähigkeit, weil ihn ein Fieber niederwirft. Im Band 4 verstärken sich seine Schmerzen im Unterleib und/oder im Rücken.

Entzündete Zähne (auch bei Frau und Tochter) werden regelrecht zur Tragödie, bis Müller sich endlich entschließt, den Barbier kommen zu lassen, der den faulenden Zahn dann ohne Betäubung zieht. Die Barbiere waren die Chirurgen dieser Zeit. Die Ärzte, die Müller ab und zu auch zurate zieht, sind eher ratlos. Oft hilft da eher die Heilkunst stadtbekannter Heilerinnen.

Aber am Ende hilft nichts mehr. Nach dem 8. August 1770 hat Müller nicht mehr weitergeschrieben. Nur Ratsnotizen erzählen davon, dass er sich danach gesundheitlich regelrecht aufzehrte und kaum noch das Haus verließ, nur noch drei Mal predigte. Ob er selbst Trost und Zuspruch fand, wie er sie davor den ihm anvertrauten Menschen gab, erfährt man nicht. Wobei das ein eigenes Thema ist, das Katrin Löffler ebenfalls diskutiert.

Denn selbst in seinen Aufzeichnungen wird ja deutlich, dass er zumeist selbst von lutherischer Strenge war – und damit auch die Menschen abschreckte, die ihm zur Beichte anvertraut waren. Er konnte einnehmend und freundlich sein. Aber wenn es um Glaubensdinge ging, kommt all seine Strenge zum Vorschein, selbst in den vielen Seiten, in denen er seine Gespräche mit den ihm anvertrauten Schützlingen rekapituliert.

Stralsund ist ein Nest. So formuliert es Löffler zwar nicht. Aber sie hat ja diese Aufzeichnungen aufmerksamst gelesen, hat ein ordentliches Register erstellt und den erwähnten Personen möglichst auch die recherchierbaren Lebensdaten beigegeben. Sie erzählt von der engmaschigen geistigen Kontrolle, die das damals noch praktizierte Beichtsystem ermöglichte. Und was Müller und seine Kollegen nicht durch Beichte und Hausbesuche erfuhren und abmahnten, ging als Gerücht durch die Stadt.

Egal, ob Pastor, schwedischer Gouverneur oder Ratsmitglied – jeder stand unter Beobachtung. Neugierige Augen gab es immer. Und manchmal verdichteten sich die Gerüchte regelrecht zu einem großen Gemurmel und Gemurre. Da musste nicht erst eine Visitationskommission aus Schweden kommen, um den Unmut gegen den alten Rat zu schüren. Denn nicht nur Müller ging es ja so. Die meisten Bürger der Stadt waren vom Regime der in sich geschlossenen Stadtelite frustriert, fühlten sich benachteiligt und ausgegrenzt von der Selbstverwaltung. Und dass die Herren im Rat auch tüchtig in ihre eigenen Taschen wirtschafteten, war wohl nicht nur ein Gerücht.

Aber zu einer Revolution kommt es deshalb natürlich nicht. Auch dieses schwedisch besetzte Stralsund ist weiterhin obrigkeits- und königstreu. Und als zwei Prinzen kurz hintereinander die Stadt besuchen, wird illuminiert und untertänigst Spalier gestanden, ist das ganze Volk auf der Straße und an den Fenstern, um die Berühmtheiten ihrer Welt zu bestaunen – und auch braven Bürgergeist zu demonstrieren. Selbst das kommt einem gar nicht so fremd vor. Eher hat man beim Lesen das Gefühl: Wenn die Leute einen König wählen könnten, würden sie einen König wählen und hinterher in Dankbarkeit zerfließen, wenn der König ihnen das Fell über die Ohren zieht.

Wobei Katrin Löffler auch darauf hinweist, dass in diesen Aufzeichnungen Müllers eben doch etwas Neues steckt, ein starkes Selbstgefühl, eine gehörige Menge (oft gekränkter) Stolz auf die eigene Position. Denn geschenkt wurde Müller ja nichts (wenn man von der immer gegenwärtigen Hilfe seiner Familie absieht). Und schon in seiner Hofmeister-Zeit wusste er nur zu genau, dass man in dieser Welt ohne Beziehungen nichts wird.

Und er hat eigentlich keine. Er gehört nicht zu den honorigen Familien, die in Stralsund das Sagen haben. Und er hat auch nicht das Talent, sich einzuschmeicheln und unentbehrlich zu machen. Denn seine Bildung hat er sich selbst erarbeitet. Gebührt ihm dafür nicht ein mindester Respekt? Jener Respekt, den auch die großen Autoren seiner Zeit einforderten. Klopstock hat er gelesen. Von dem stammt ja „Die deutsche Gelehrtenrepublik“, freilich erst 1774 erschienen. Eine Republik, der sich Müller (der auch die politischen Tagesereignisse verfolgte) wohl zugehörig gefühlt hätte.

Aber diese Gelehrtenrepublik formte sich gerade erst, auch wenn wir heute so selbstverständlich davon ausgehen, dass Müllers Zeit die Zeit der Aufklärung war. Aber das verstanden auch die klügeren Leute in dieser Zeit vor allem als Prozess, nicht als fertige Ideologie. Ein Prozess, in dem es auch so (für Müller) verstörende Strömungen wie den Pietismus und die Herrnhuther gab. Mit denen er als überzeugter Lutheraner nichts anfangen konnte.

Da möchte man ihn schon gern hinstellen als strengen, manchmal unerbittlichen und schrecklich belehrenden Beichtvater (das heftige moralisierende Element der Frühaufklärung darf man ja auch nicht übersehen), aber seine Aufzeichnungen zeigen auch einen Mann, der durchaus den Wunsch hat, die Dinge so zu sehen und zu beschreiben, wie sie sind, ihnen auf den Grund zu gehen und einer möglichen Nachwelt als ehrlichen Befund zu hinterlassen.

Einige Floskeln scheinen auf diese nachkommenden Leser zu zielen, auch wenn Müller selbst nie an eine Veröffentlichung seiner Aufzeichnungen dachte. Möglich, so meint Löffler, dass es für ihn auch einen starken Moment der Rechtfertigung hatte: Wenn er schon den ihm Vorgesetzten nicht auf Augenhöhe begegnen konnte und seine Rechtfertigungen von ihnen als Zumutung empfunden wurden, dann war wenigstens das geduldige Papier da, auf dem er mit geschulter Genauigkeit argumentieren konnten.

Da sagte man schon gern voller Bewunderung: recht hat er. Aber er bekommt es nicht.

So, wie es auch heutigen Weltbewohnern geht. Macht und Geld gehen auch heute vor Recht. Wer es sich nicht erstreiten kann, muss Bittsteller sein. Oder sich Helfer suchen, die Müller tatsächlich in den jungen Leuten fand, die er einst als Hofmeister unterrichtete. Sie gehören einer höheren Gesellschaftsschicht an. Auch das kennt man.

Die Klassengesellschaft hat sich nur in der Wolle gefärbt, überwunden haben wir sie noch lange nicht. Wobei auch das zu Müllers Tugenden zählt: Er beschreibt oft auch sehr genau und einfühlsam die Armut der Menschen, die ihm als Pensionäre, Dienstmägde, Bauern, Handwerker, Schiffsleute begegnen. Er beschreibt durchaus ein sehr breites Panorama seiner Heimatstadt.

Und selbst in diesen Schriften kommt immer wieder sein Mitgefühl durch, taut der orthodoxe Lutheraner auf und zeigt sein Verständnis für die Menschen, die mit ihm oder dem Glauben hadern. Oder die einfach so unverhofft aus dem Leben gerissen werden. Das vergisst man bei manchen seiner emotionalen Texte oft, dass die Menschen, denen er einen letzten Trost bringt, für unser Verständnis meist sehr jung sind, wenn sie sterben, früh gealtert. So wie Müller selbst, den die Ratsherren sogar schon als gealterten Mann empfinden, als er sich gerade über seinen 48. Geburtstag freut. Wahrscheinlich sogar mehr gefreut hat, als es die kurze Notiz verrät.

Denn da er oft einige Tage, manchmal auch Wochen verstreichen ließ, bevor er ein Ereignis kompakt erzählte, sind viele der Emotionen, die ihn bewegt haben müssen, schon beruhigt, schimmert nur noch durch, welche Ängste er ausgestanden haben muss jedes Mal, wenn seine Frau schwanger war. Fünf seiner Kinder wurden ja sogar schon tot geboren, drei starben kurz nach der Geburt. Nur Christiana Dorothea, das „Dörtchen“, überlebte und erbte später seine Aufzeichnungen auf über 1.500 Seiten Papier.

Die zum Glück überlebten in der Stralsunder Ratsbibliothek, sodass sie nun nach 250 Jahren transkribiert und tatsächlich veröffentlicht werden konnten in eine Welt hinein, an die Müller nicht einmal denken konnte. Es ist keine Nachwelt, die ihm noch recht geben kann, kein spätes Gericht. Viel eher lesen wir mit Staunen über seine Lebensvorfälle und lernen durch seine Aufzeichnungen das Leben eines armen Stadtpfarrers im 18. Jahrhundert recht genau kennen.

Wir ärgern uns mit ihm über den betrunkenen Küster, sehen, wie selbst er sich begeistert, als die Stadt für den schwedischen Prinzen Carl in Feierlaune kommt, haben sogar unsere diebische Freude, wenn er die Gerüchte über die gespensternde Frau Stavenow erzählt. Da scheint er aufzutauen und einmal nicht der steife Pfarrer zu sein, der sein Hüteamt für die verirrten Seelen zumeist mit einer etwas verbissenen Sturheit auszuüben scheint. Aber da steht uns das Urteil vielleicht nicht zu. Denn es ist wie mit allen persönlichen Erinnerungen, die Menschen aufschreiben: Sie erinnern sich an jeden Ärger, aber die kleinen Freuden des Alltags lassen sie immer weg.

Viele Autobiografien werden ja nun einmal vor allem zur Rechtfertigung geschrieben, zur Belehrung oder als aufgehübschte Abenteuergeschichte. Man merkt nicht mehr, wo die ganzen Lücken sind. Alles scheint logisch und zielgerichtet. Bei Müller sieht man die Lücken. Ganze Monate und Jahreszeiten kann er auslassen, wenn es ihm wichtiger ist, auch mal ausführlich das peinliche Gebaren der honorigen Leute zu beschreiben. Wenn es drauf ankommt, ist er ein aufmerksamer Beobachter.

Und selbst da zeigt er, dass wir Menschen immer nur das sehen, worauf wir wirklich mit aller Neugier achten. Im Grunde verrät er sich an so einer Stelle und lässt ahnen, dass in der Haut des strengen Predigers ein Mann steckte, der in einer anderen Zeit wohl einen anderen Beruf ergriffen hätte. Aber diese Auswahl gab es in seiner Jugend nicht. Und mit diesem Stralsund in den 1760er Jahren erleben wir eine noch immer durch und durch von Standesdenken bestimmte Welt, in der die „gläserne Decke“, von der heute so oft die Rede ist, noch eine für alle sicht- und spürbare Barriere war.

Nach den Bänden 1 und 2, die 2007 und 2013 erschienen, sind mit den Banden 3 und 4, die Müllers Pfarrerzeit in Stralsund beschreiben, nun alle vier Müller-Bände komplett. Richtig viel Material für die Alltagsforschung zum 18. Jahrhundert, die es zwar schon seit geraumer Zeit gibt – aber meist stehen dafür nur die trockenen Akten aus Ratsarchiven zur Verfügung, selten solche detailreichen Schilderungen aus dem Alltag. Auch nicht von unseren berühmten Aufklärern, die vor allem gelehrte Diskussionen anstießen und noch nicht einmal ahnten, was sie uns alles nicht erzählt haben. Hier steht einiges davon, ein anregendes Lesefutter auch für all jene, die mit idyllischen Pastoralgeschichten sonst gar nichts anfangen können.

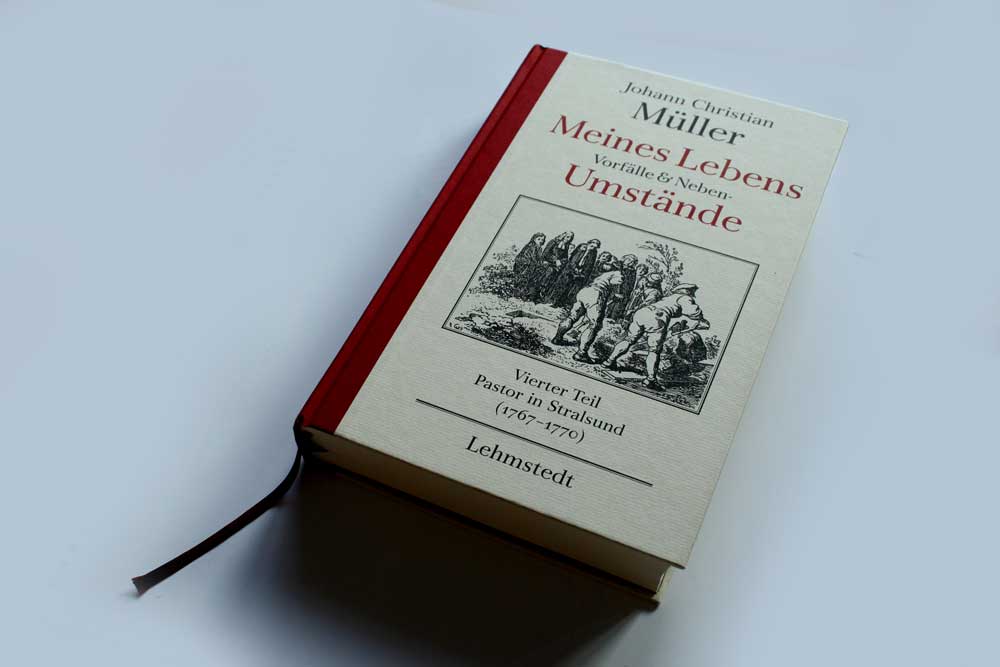

Johann Ch Müller; Katrin Löffler Meines Lebens Vorfälle & Nebenumstände, Lehmstedt Verlag, Leipzig 2020, 30 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der L-IZ.de aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher