Wie beginnt man eigentlich die Besprechung so eines Buches am besten, das eine richtige Überraschung ist, obwohl es gar keine sein dürfte? Mit ein paar Bemerkungen zum Versagen der Planwirtschaft? Oder der mittlerweile frustrierenden Schwarz-Weiß-Malerei westdeutscher Besserwisser? Oder mit einer großen Trauer darüber, was die DDR eigentlich hätte sein können, wenn...?

Hinter dem „wenn“ käme dann eine Menge, denn da käme dann zur Sprache, wie ein Land – und sei es auch ein eher unter Zwang entstandenes wie die DDR – seine Potenziale verspielt, wenn es ausgerechnet Phantasie, Kreativität, Experimentier- und Alternativlust seiner begabtesten Bürger/-innen ausbremst, einhegt, zurechtstutzt. Mal vom fehlenden offenen Diskurs ganz zu schweigen.

Denn eines waren die Bewohner/-innen des kleinen Landes an Elbe, Spree und Saale auf keinen Fall: phantasielos oder gar die grauen Duckmäuser, die die Boulevardmedien des Westens seit 30 Jahren malen, um dann ab und zu in scheinheilige Begeisterung zu verfallen, wenn dann doch mal „der geniale“ Dingsbums oder die „legendäre“ Sowieso gestorben sind. Meist Berühmtheiten, bekannt aus dem „Kessel Buntes“.

Viel mehr wissen die Welterklärer in westlichen Zeitungen auch nicht. Woher auch? Es gibt bis heute keine wirklich seriöse Aufarbeitung der DDR-Geschichte mit all ihren Brüchen, Sackgassen, Unterlassungen, parteilichen Einmischungen und der Normierung des Alltags. Es gibt nur die immer wieder kopierten Legenden, die am Ende das Bild eines langweiligen Landes erzeugen, in dem die frustrierten grauen Mäuse nur noch darauf hofften, dass irgendwann die Mauer fällt.

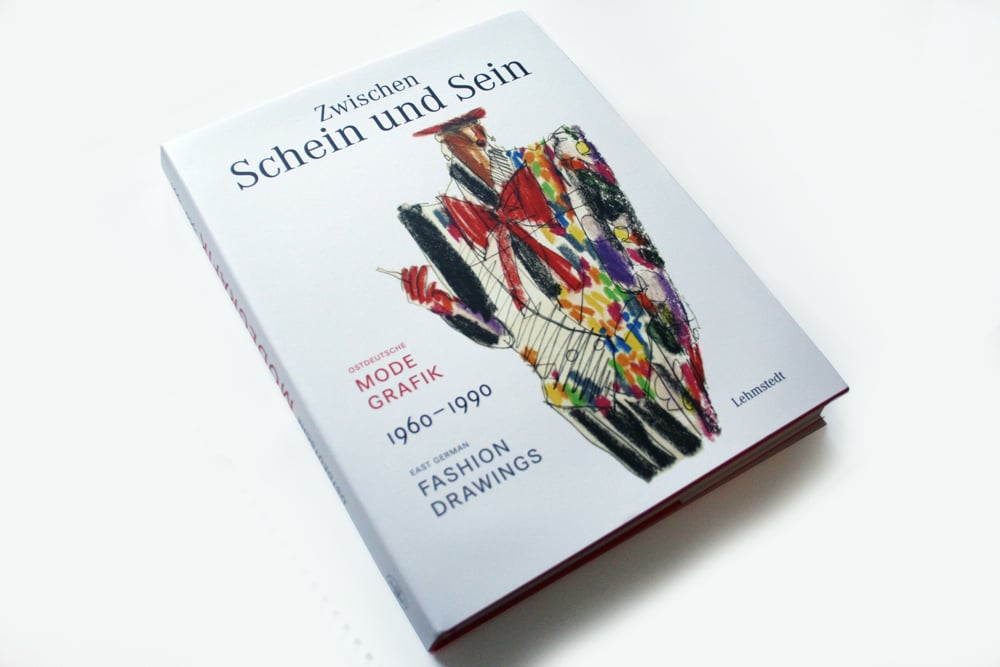

So einen Teil der ganz und gar nicht unsichtbaren Kreativität zeigt dieses Buch. Eines, dem sogar ein Essay von Wolfgang Joop vorangestellt ist, der sein Staunen nicht verhehlen kann über den Reichtum der Modegrafik in der DDR. Dass dieser Reichtum überhaupt wieder in Ausstellungen und in diesem Buch gezeigt werden kann, ist dem Sammelfleiß der Herausgeberin Ute Lindner zu verdanken, die unermüdlich nach den noch auffindbaren Entwürfen der ostdeutschen Modedesigner/-innen gesucht hat, die noch irgendwo zu finden waren.

Was ganz bestimmt eine bienenfleißige Arbeit war, denn auch die hier zugehörigen Institutionen wurden ja entweder gleich 1990 abgewickelt, völlig umgebaut oder schafften es – so wie die berühmte Modezeitschrift „Sibylle“ – nur ein paar Jahre noch, in der Marktwirtschaft zu überleben.

Und die „Sibylle“ war nun einmal auch deshalb eine der begehrtesten Zeitschriften in der DDR, weil sie auch solche Modegrafiken veröffentlichte. Ganz abgesehen von den hochprofessionellen Modefotografien von Arno Fischer, Günter Rössler, Roger Melis, Sibylle Bergemann und Ute Mahler – Fotograf/-innen, von denen der Lehmstedt Verlag einige schon mit eindrucksvollen Fotobänden vorgestellt hat, weil sie zeitgleich zu den besten Vertreter/-innen der dokumentarischen (Alltags-)Fotografie in der DDR gehörten und das Leben in diesem „stillen Land“ so zeigten, wie es die meisten seiner Bewohner tatsächlich lebten.

Und auch wenn das naturgegeben in der Regel meist Schwarz-Weiß-Fotografien waren, zeigen diese Bilder, dass das Leben jenseits der Paraden, Plakatwände und Heldenlieder der Arbeit keinesfalls grau, trist und muffig war.

Auch die Bewohner/-innen des „Arbeiter-und-Bauern-Staates“ (den es so nie gab), suchten ihre Freiräume, in denen sie die Träume vom erfüllten Leben leben konnten. Sie wurden kreativ, legten Wert auf Stil, Wissen, Kunstgenuss. Und zwar nicht nur die Künstler und Mitglieder der akademischen Elite.

Und wer sich jetzt durch diese Sammlung von Modegrafiken aus der Zeit von 1960 bis 1990 blättert, der staunt eher darüber, wie vertraut einem das alles ist – auch dann, wenn man selbst niemals die „Sibylle“ gelesen hätte, die sowieso eher bei Frauen begehrt war, weil darin auch die ganzen Tipps standen, wie man die abgebildeten Kleidungsstücke auch selbst schneidern konnte. Es gab eigentlich keinen Haushalt in der DDR, in dem keine Nähmaschine stand.

Denn das Geld, sich die modischen Modelle im Exquisit-Geschäft zu kaufen, hatten nur wenige. Aber trotzdem sah man die Frauen nicht nur sonntags in genau solch legerer, modischer Kleidung, wie sie die in diesem Band versammelten Grafiken zeigen. Grafiken, die übrigens auch ein selbstbewusstes Frauenbild zeigen, das sich deutlich von dem in westdeutschen Modezeitschriften unterscheidet.

An einer Stelle in seiner Einführung geht Mathias Bertram auch darauf ein, dass Modezeitschriften in der DDR bis in die 1960er Jahre hinein auch eine emanzipatorische Aufgabe wahrnahmen. Die Sache mit der Gleichberechtigung der Frau wurde in der DDR wirklich ernst genommen. Auch wenn darüber medial nicht groß diskutiert wurde und ein Buch wie Maxie Wanders „Guten Morgen, du Schöne“ 1977 noch einschlug wie eine Bombe und von Defiziten erzählte, die öffentlich nicht erwähnt wurden.

Was aber nicht heißt, dass die Emanzipation nicht stattfand. Das tat sie sehr wohl, auch wenn westdeutsche Fährtenleser davon heutzutage im Osten mit lautem Bedauern nichts mehr finden wollen. Da merkt man eher, wie tief verwurzelt das alte patriarchalische Denken in den Köpfen unserer Brüderchen im Westen bis heute verwurzelt ist.

Denn natürlich fehlte hüben wie drüben in großem Maßstab immer auch die Emanzipation des Mannes. Das ist – wie es aussieht – das schwerste Stück an Arbeit. Da sind Frauen (hüben wie drüben) längst weiter. Und souveräner. Man vergisst einfach, was für eine Entwicklung da in den letzten 60 Jahren stattgefunden hat und wie sehr sich das Selbstbild der Frauen (hüben wie drüben) mittlerweile von dem ihrer Großmütter unterscheidet.

Die Veränderung steckt in den Köpfen, nicht auf dem Gehaltszettel. Und dass unsere Gesellschaft von Männern mit Weltvorstellungen aus dem 19. Jahrhundert dominiert wird, ist eher tragisch, hat aber nichts mit der abgewickelten DDR zu tun. Es zeigt eher, dass auch der sich selbst so gern glorifizierende Westen einen enormen Modernisierungsbedarf hat – nicht nur in Vorständen und Aufsichtsräten.

Mathias Bertram erzählt in seiner Einführung auch, wie wenige der im Band abgebildeten Modelle in der DDR eine Chance hatten, in die Jahresproduktion der Textilbetriebe aufgenommen zu werden. Mode und Fünf-Jahr-Pläne passen einfach nicht zueinander. Und wenn dann auch noch wichtige Materialien im Land nicht zur Verfügung stehen und die Planungschefs immerfort mit dem Rotstift agieren, um die Entwürfe auch tauglich für die sozialistische Massenfertigung zu machen, dann kommt im Laden eben wenig an von dem, was die an der Hochschule ausgebildeten Designer/-innen anfangs aufs Papier gebannt haben.

Aber dann darf man sich ruhig auch alte Aufzeichnungen von „Kessel Buntes“ und anderen DDR-Fernsehsendungen anschauen und auf die Kleidung der Sängerinnen und Schauspielerinnen achten – und dann sieht man, dass die Ideen trotzdem ihren Weg ins Land fanden. Die Berühmtheiten zeigten sie vor der Kamera und an den Kiosken im Land standen die Frauen Schlange, wenn die neue „Sibylle“ ausgeliefert wurde. Und es dauerte eigentlich nie lange, bis diese Mode dann auch bei Sekretärinnen, Bürgermeisterinnen, Chemikerinnen, Lehrerinnen und den Mädchen in der Diskothek usw. auftauchten.

Aschenbrödel und graue Puttchen waren die DDR-Frauen auf keinen Fall. Und meistens strahlten sie auch dasselbe Selbstbewusstsein aus, das die erwähnten Fotograf/-innen in ihre Bilder bannten. Und wie die Entwürfe und die Modefotografie zusammenfanden in dieser Bild-Sprache zeigt eine kleine Gegenüberstellung am Ende dieses Bandes.

Und dazu kommt noch, dass kaum etwas in diesen Entwürfen wirklich veraltet aussieht. Denn die Grafiker/-innen lebten ja wirklich in der DDR, sie wussten um die Materialengpässe und sie hatten verinnerlicht, dass es keinen Sinn machte, in der DDR ein Luxusbild von Mode zu verkaufen, wie es sich selbst im Westen nur die Reichen leisten konnten.

Die Kombinationsfähigkeit der entworfenen Kleidungsstücke war durchaus Absicht und sollte über die Jahre eine immer wieder neu kombinierbare Auswahl im Kleiderschrank „der modernen Frau“ ergeben. Und zeitweise wurde das auch in der „Sibylle“ genauso deutlich formuliert: Es ging nicht darum, der Mode zu genügen, sondern darum, dass jede Frau ihren Stil fand, das, was wirklich zu ihrer Persönlichkeit passte.

Das ist wirklich ein anderer Anspruch an Kleidung und korrespondiert direkt mit dem gewünschten (aber eigentlich auch gefürchteten) Selbstbild der Frau im ostdeutschen Sozialismus. Denn genau diese selbstbewussten Persönlichkeiten vertrugen ja die Parteiwächter nicht. (Man lese nur wieder mal „Franziska Linkerhand“ von Brigitte Reimann.) Was übrigens dazu führte, dass die Bürgerrechtsbewegung in der DDR eben immer auch ein starkes weibliches Gesicht hatte. Untersucht hat das zwar noch niemand, aber ohne die vielen selbstbewussten Frauen hätte die Opposition in der DDR nicht so friedlich, selbstbewusst und emanzipiert gewirkt.

Was mich fast schon zu einem Abschweif über die emanzipative Rolle des 1989er Herbstes bringen würde.

Aber wie man sieht: Selbst in der Modegrafik steckt ein eminent subversives Element, wenn sie das selbst erklärte Frauen- und Menschenbild der Staatsführung tatsächlich ernst nimmt und mit einer beeindruckenden Kreativität in Entwürfe umsetzt, bei denen nur noch ein Fingerschnipsen zu genügen scheint, und schon laufen die Frauen mit genau diesen kessen Outfits auf der Straße und strahlen genau das aus, was den regierenden alten Männern so bedrohlich erschien: die Selbstgewissheit von Menschen, die für sich selbst definieren konnten, was wirklich wichtig ist und wie sie in der Welt sein und wirken wollten.

An diesem Punkt scheiterte die DDR am eigenen Menschenbild.

Im Anhang des Buches werden die Grafiker/-innen, deren Zeichnungen in diesem Band versammelt sind, auch noch mit kleinen biografischen Abrissen gewürdigt. Und Bertram betont auch nicht zu Unrecht, dass bei einigen die Grenzen zur künstlerischen Grafik fließend sind.

Wie fließend, sieht man in den Zeichnungen, die im Grunde sämtliche Kunststile des 20. Jahrhunderts aufnehmen – besonders stark die der Moderne und der Pop-Art. Man hat also eigentlich auch gleichzeitig einen richtigen Kunstband vor sich, der zeigt, dass selbst die scheinbar verrücktesten Blüten der Kunst in einer farbenfrohen und anspruchsvollen Modekollektion ihre Fortsetzung finden können.

Der Widerspruch lag nicht wirklich zwischen Schein und Sein – das träfe eher auf die Parteitagsreden und Jubelfeste der Staatsführung zu. Im Alltag gerade der Frauen (Modelle für Männer kommen nur marginal in diesen Grafiken vor) war durchaus erlebbar, dass mit etwas Finesse die Kluft zwischen „Gibt’s nicht“ und „Nun gerade“ überbrückbar war.

Und überbrückt wurde. Man sieht also – auch wenn es „nur“ die Zeichnungen sind – ein Stück echten, farbigen DDR-Alltag. Und Bertram ist sich sicher, dass viele dieser Kollektionen heute noch in den Kleiderschränken ostdeutscher Frauen hängen – wohl nicht nur die aus dem Exquisit-Geschäft.

So wie auch die vielen Foto-Bände aus dem Lehmstedt Verlag setzt auch dieser Band einen Kontrapunkt zum üblich gewordenen DDR-Bild. Und zwar einen großen und bunten. Und er erzählt davon, wie junge, kreative Menschen das Entwerfen tragbarer und trotzdem mutiger Mode zu ihrem Lebensinhalt machten. Einige machten nach 1990 in großen westdeutschen Unternehmen weiter.

Denn das ist nun einmal auch Fakt: das neugebackene Deutschland bekam ein ganzes Reservoir bestens ausgebildeter Fachkräfte in fast allen Bereichen. Man nahm sie schweigend und selbstzufrieden hin und tat dann offiziell so, als wäre „der ganze Krempel nichts wert gewesen“.

An der Haltung hat sich bis heute nichts geändert. Deswegen sind solche Bücher so wichtig. Sie zeigen, dass es an Kreativität und Ideenreichtum im Osten nie mangelte. Die Grenzen des Möglichen setzten andere, die mit Kreativität und Einfallsreichtum nichts anfangen konnten.

Oder sollte ich „setzten“ lieber ins Präsens setzen? Ich hab so das leise Gefühl, dass das keine falsche Idee wäre.

Ute Lindner; Mathias Bertram; Vogt Ulrike Zwischen Schein und Sein, Lehmstedt Verlag, Leipzig 2020, 58 Euro.

Warum die bekannteste Modezeitschrift der DDR noch heute berühmt und manchmal teuer ist

Warum die bekannteste Modezeitschrift der DDR noch heute berühmt und manchmal teuer ist

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher