Beim Katapult-Magazin in Greifswald läuft so einiges anders als bei klassischen Medien. Seit 2015, seit Benjamin Fredrich seine Promotion an der Universität Greifswald erst einmal in den Pausenmodus versetzte und einfach mal loslegte und Katapult gründete. Einfach so. Was man eigentlich nicht machen sollte in Deutschland, wo selbst die Gründerberatung nichts für neue Ideen übrig hat. Wo kämen wir sonst hin?

Wohl da hin, wo das Katapult-Magazin ist. Bei 75.000 gedruckten Exemplaren für ein Magazin im Format des „Cicero“. Aber natürlich mit völlig anderem Inhalt, nämlich vielen, vielen Grafiken. Bunte, oft witzige und verblüffende Grafiken zu allen möglichen Dingen, aus denen das Leben der Menschheit heute besteht.

Die aber oft erst richtig sichtbar machen, wie seltsam vieles ist, was Menschen so tun und denken. Alles wissenschaftlich untermauert. Auch wenn es lustig aussieht, ganz so, als würden sich da einfach nur ein paar Studis aus Greifswald einen Spaß machen und die langweiligen Ergebnisse der trockenen Sozialwissenschaften in witzige Karikaturen verwandeln.

Aber der Erfolg beweist: Genau das hat gefehlt. Ernsthaft und trocken kann jeder. Weshalb man die meisten wissenschaftlichen Publikationen auch nur mit ganz viel Kaffee genießen kann, weil man sonst dabei einschläft. Und für Fredrich war von Anfang an klar, was er da machen wollte und wie es heißen sollte. Das ist ein Anfang. So könnten in Deutschland gute Ideen in ein erfolgreiches Start-up verwandelt werden.

Und wer das schon einmal versucht hat, der wird sich wiederfinden in diesem Buch, in dem Fredrich eins auf jeden Fall nicht tut – trocken und nüchtern zu erzählen, wie Katapult auf die Beine kam. Im Gegenteil: Er erzählt es mit derselben Lust an der provokanten Übertreibung, die auch das Magazin und seine Inhalte ausmacht. Eigentlich lässt es sich auch nur so erzählen, weil Unternehmensgründungen in Deutschland eigentlich immer die Begegnung mit der kompletten Katastrophe sind.

Abgesehen vielleicht von den Gründungen, die den Gründerbüros und Innovationsfonds gefallen, wo BWLer in den Jurys sitzen und alles toll finden, was in ihr angelerntes BWL-Schema passt. Weshalb wir lauter Gründungen vom Immergleichen haben und auch solche, die mit anderer Leute Ideen Reibach machen. Aber ziemlich wenig wirklich Eigenständiges und Kreatives.

Und dazu kommen dann noch die Leute, ja, jene hippen und total begeisterten Kommilitoninnen und Kommilitonen und ihre Freunde, die sofort mitmachen wollen und richtig gut drauf sind – und die dann einfach nicht mehr reagieren, wenn man sie an ihre Zusage erinnert. Oder die irgendwie da sind und dann doch nicht, keine Termine halten oder nicht schreiben können. Alles schon erlebt. Und am schlimmsten sind vielleicht die, die sich regelrecht ins Team drängen und dann – kommt nichts. Dann warten sie irgendwie auf das große Manna oder was auch immer.

Und so ist das, was Fredrich hier als Entstehung einer Redaktion erzählt, ein einziges Abenteuer, bei dem einem – wenn man das kennt – der kalte Schweiß den Rücken runterläuft. So etwas erlebt man nur einmal im Leben – und steht es auch nur einmal durch. Denn anfangs verdient man gar nichts – was man in Gründungsberatungen meist nie erzählt bekommt, weil die dort Festangestellten nicht mal wissen, wie lange es dauert, bis ein Unternehmen endlich so viel Umsatz abwirft, dass man davon Miete und Gehälter zahlen kann.

Mal ganz zu schweigen, dass man ständig halb kriminell agiert, weil das Finanzamt sofort auf der Matte stehen will (wer bezahlt denn jetzt eigentlich die Buchhaltung und den Steuerberater?), Büros selbst in einer Stadt wie Greifswald nicht für einen Appel und ein Ei zu haben sind (und auch die Uni selbst das mit der Dauer von Gründungen nicht begriffen hat) und der „Chef“ (der in diesem Fall gar kein Chef sein will) noch vom Stipendium lebt. Und wovon bezahlt man eigentlich den Programmierer (oder macht der das alles für nass?) und den ersten Druckauftrag? Und den Postzeitungsvertrieb?

In gewisser Weise ist Fredrichs Erzählung davon, wie das war, eine echte Schelmengeschichte, die auch ihre drastischen Übertreibungen hat, sodass es manchmal anmutet wie in einem echten Punk-und-Narren-Roman, in dem der Held die Konfrontation mit einer doch recht Slapstick-tauglichen Polizei regelrecht sucht. Und das in einer Stadt, wo eigentlich jeder jeden kennt.

Und wüsste man nicht, dass es „Katapult“ wirklich gibt, wäre die Geschichte bestens geeignet, als Endlosschleife in einer Comedy-Serie zu laufen oder auf einer Lesebühne in Berlin, wo ja auch nur Stoff aus einer irren Gegenwart geboten wird, von der die bräsigen Wohlstandsbürger nicht mal mehr ahnen, wie irre sie ist. Und wie sehr das von ihnen Geschaffene von außen aussieht wie eine Narrenfestung. Eine Burg der Paragraphenreiter, Eigentumswohnungskäufer, klagesüchtigen Nachbarn und Waschbeton-Liebhaber.

Die kommen alle mehr oder weniger vor in diesem Buch, in dem man nicht so recht weiß, ob man sich nur für den zuweilen außer Rand und Band geratenen Helden mitfürchten muss (weil er für seine Streiche eigentlich baldigst vor dem Kadi landen könnte) oder sich fürchten muss vor den trockenen Amtswaltern, die ihren Job schlicht verstehen als die Befugnis zur Verhinderung von allem Möglichen.

Und wüsste man nicht, dass die Story in Greifswald handelt, könnte da auch Leipzig stehen. Da nehmen sich die Möchtegern-Hauptstädte in Deutschland alle nichts, weil sich auch ihre Amtswalter, Bankberater und Fördertopfhüter allesamt als Befugte zum Verhindern empfinden. Von den Hütern des „Marktes“ ganz zu schweigen.

Logisch, dass die Geschichte von Katapult mal erzählt werden musste, weil sie erzählt, dass es auch anders geht. In diesem Fall mit jeder Menge Glück und den richtigen Sprüngen in der öffentlichen Aufmerksamkeit zum richtigen Zeitpunkt. Nur „die Redaktion“ will anfangs überhaupt nicht entstehen. Kapitel um Kapitel handelt von Kommen und Abschied.

Nur eines ist klar: Auf Distanz und im Homeoffice lässt sich so ein verrücktes Magazin nicht machen. Deshalb ist das Büro so wichtig, wo man die anderen um sich hat – die fleißigen Bienen für die Buchhaltung, die echt guten Geschichtenschreiber, die pfiffigen Layouter und den Typ aus der Sprachwissenschaft, der noch jeden Text ordentlich korrigieren kann.

Die Atmosphäre wird schon stimmen, auch wenn die eine oder andere Story vielleicht doch eher eine junge und frische Münchhauseniade ist. Meist mit offenem Ausgang, so wie auch die letzte Szene, in der der Held mit einer Palette voller Katapult-Magazine in einem lebensgefährlichen Fahrstuhl in den Keller fährt. Und dann geht das Licht aus und die Tür nicht mehr auf. Die Geschichte ist wirklich nichts für schwache Nerven.

Und das betrifft nicht nur die Streiche mit der Polizei, sondern auch die Verwandlung der Magazin-Idee in Realität. Und die heftigsten Stellen hat Fredrich eh kurz gehalten, fast flapsig erzählt, weil man über die ganzen Gestrüppe und Sümpfe des deutschen Bürokratie- und Wirtschaftswaldes irgendwann eh nicht mehr lachen kann. Da fallen einem auch keine sarkastischen Bemerkungen mehr ein, Witze sowieso nicht.

Man lernt nur eine Menge über die Scheuklappen-Wirklichkeit hinter den ganzen schrillen Fassaden mit ihrem künstlich inszenierten Optimismus. Andererseits lernt man auch etwas über Freundschaften und Verlässlichkeit. Was man augenscheinlich im Studium eben doch nicht lernt. Was ebenso zur Maskerade in unserer Gesellschaft zu gehören scheint, in der jeder und jede immerzu totale Offenheit und Begeisterung für Neues verkünden – im Ernstfall aber kneifen die meisten, weil sie schlicht Angst haben vor der Freiheit einer neuen Idee.

Sie sind dafür ausgebildet, in sicheren Jobs einfach zu tun, was andere sagen. Und so wird auch verständlich, warum Benjamin Fredrich so viele Absagen bekommt und Freundschaften stillschweigend gelöst werden. Die wirklich Verlässlichen lernt man erst dann kennen, wenn es wirklich hart auf hart kommt und jeder mehr schaffen muss, als er sich eigentlich zutraut.

Und auch für alle, die nie im Leben ein Magazin gründen würden, ist das Buch natürlich eine aufregende Lektüre. Die man freilich eher nicht vorm Einschlafen lesen sollte, denn natürlich fiebert man gewaltig mit, wenn „Benny“ und Seine Mitstreiter/-innen immer wieder geradeso knapp den Absprung schaffen. Auch wenn einiges von diesen Knappheiten in den Stellen versteckt ist, die er nicht auserzählt.

Es ist ein Trotzalledem-Buch geworden für alle, die Münchhausen, Eulenspiegel und die Olsen-Bande schon immer geliebt haben und sich manchmal wünschen, dass Deutschland wirklich mal so hipp wäre wie das Katapult-Magazin.

Hinterher darf man ruhig einen Eisbeutel auf den Kopf tun, um wieder nüchtern zu werden und sich in jenen Alltags-Bürger zu verwandeln, der vorm Verlassen der Wohnung erst einmal prüft, ob er auch alle Dokumente für etwaige Kontrollen und Notfälle dabei hat, Regenschirm, Schal und ausdruckslose Miene nicht zu vergessen. Man möchte ja nicht erwischt werden mit einem Gesicht, das von der Polizei noch nicht erlaubt wurde.

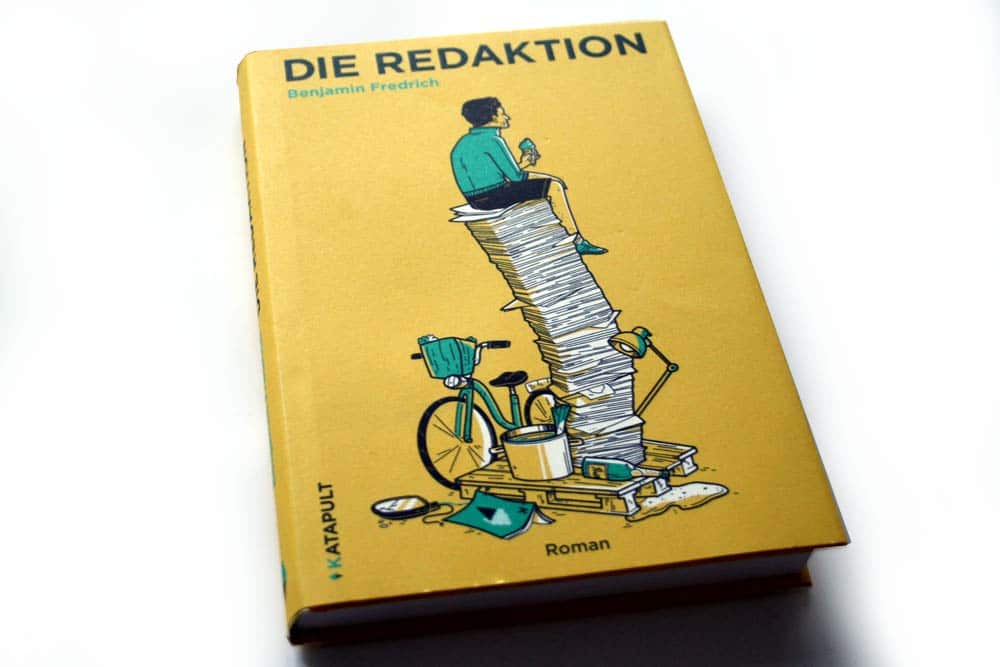

Benjamin Fredrich Die Redaktion, Katapult-Verlag, Greifswald 2020, 18 Euro.

100 Karten über Sprache: Die bunte Welt der Sprachen mal aus der listigen Perspektive des Sprachwissenschaftlers gezeichnet

Leipziger Zeitung Nr. 85: Leben unter Corona-Bedingungen und die sehr philosophische Frage der Freiheit

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher

Danke für diesen Hinweis! Die l-iz für das Tagesaktuelle, Katapult als Zeitung zum Schmökern und Lernen im Hintergrund, ohne Geschwurbel, auf der Basis von Fakten und dargestellt anhand dieser. Denken im logischen Zusammenhang – leider selten heutzutage.

Empfehlenswert für alle, die einen klaren Kopf behalten oder erlangen möchten 😉

Ciao Thomas