Zum Glück bin ich kein Wagnerianer. Ich muss den großen „Meister“ nicht verteidigen. Ich muss auch nicht Meister zu ihm sagen. Und ich muss auch keine Partei ergreifen im Streit um Neu-Bayreuth oder gar die Unantastbarkeit von des „Meisters“ Werk. Obwohl: Jetzt, da ich diesen neuen Band zum „Diskurs Bayreuth“ gelesen habe, darf ich.

Die Festspiele 2020 fielen ja bekanntlich aus. Auch hier hatte Corona seine Folgen. Und die seit drei Jahren veranstalteten Diskurse fanden dafür im Videostream statt, werden also 2021 als Buch erscheinen.

Die Sammlung „Szenenmacher“ enthält die Diskurse von 2019, die noch live geführt werden konnten. Und dazu mehrere Essays einiger beteiligter Regisseure und Wagnerforscher, die versuchen, die auf dem Grünen Hügel nach Wagners Tod geübte Regiepraxis zu erleuchten, inbesondere die Zeit, in der Cosima Wagner das Zepter führte, Sohn („Söhnlein“) Siegfried Wagner und dann – unter der Ägide von Winifred Wagner – Heinz Tietjen.

Wobei das Ganze gespiegelt wird durch Stephan Möschs Beitrag zum „Jahrhundert-Ring“ von Patrice Chéreau, der augenscheinlich in den Augen vieler Musikkritiker als der große Sprung in modernes Regietheater und damit als Bruch mit der immer wieder zitierten Erstarrung der Wagner-Tradition in Bayreuth gesehen wird.

Irgendwie leiden auch Musikkritiker unter dem heutigen Denken in starren Epochen, versuchen immer wieder auch die Opernwelt in Schubladen zu packen, in hölzerne Kisten, ordentlich rubriziert wie geologische Schichten. Bannig stolz darauf, dass zum Zeitpunkt X alles mit einem großen Skandal ganz modern geworden ist.

Aber das Erhellende an den Beiträgen von Matthias Pasdzierny (zu Heinz Tietjen in Bayreuth), Kai Köpp (zur Bühnenpraxis des 19. Jahrhunderts), Rebecca Grotjahn (zur Rolle Wilhelmine Schröder-Devrients in der Wagner-Rezeption) und Kerstin Schüssler-Bach (zu Cosima und Winifred Wagner) ist, dass sie eigentlich zeigen, wie sehr die „geologischen“ Karten zu Wagner mit Fehlurteilen und Falsch-Deklarationen beklebt sind.

Angefangen bei der Rolle der beiden Frauen, die in ihrer Zeit das Wagner-Erbe verwalteten und den Betrieb in Bayreuth am Laufen hielten. Und damit auch bestimmte Interpretationsweisen der Wagnerschen Dramen. Schon Cosima, die nach Wagners Tod die Verwaltung des Festspielhauses bis 1906 in den Händen hatte, musste sich den Vorwurf gefallen lassen, Wagners Stücke konserviert zu haben und damit auch die Spielweise einer vergangenen Zeit.

Womit sich ja Kai Köpp recht ausführlich beschäftigt, der recht eindringlich zu erzählen weiß, wie befremdlich das für uns heute gewirkt haben würde, was im 19. Jahrhundert als großes Theater galt. Es war zuallererst ein Schauspieler-Theater, in dem es so etwas, was wir heute als Regie verstehen, bestenfalls in Ansätzen gab. Wofür auch die berühmte Wilhelmine Schröder-Devrient steht, die den jungen Wagner gewaltig beeindruckte – und wohl auch verunsicherte.

Als beide gemeinsam in Dresden wirkten, muss es zwischen ihnen mehrmals ordentlich gekracht haben, weil Wilhelmine Schröder-Devrient sich nicht nur als eigenständige dramatische Schauspielerin verstand, sondern auch ganz das Selbstverständnis der Schauspieler/-innen dieser Zeit verkörperte: Sie schufen die Rolle, nicht der Regisseur oder der Kapellmeister.

Was natürlich schon hinführt zu dem, was Wagner dann mit seinem Gesamtkunstwerk bezweckte – wobei wir so nebenbei erfahren, dass er auch nicht der Erste war, der diese Idee hatte. Aber er trieb den Gedanken wie kein anderer auf die Spitze, indem er in seinen Partituren im Grunde fast alles vorgab, was auf der Bühne zu geschehen hatte – vom Verhalten der Sängerinnen und Sänger bis hin zur Modulation.

Was natürlich – wenn heute Regisseure diese Partituren anschauen – wie eine Vergewaltigung wirkt, wie der irre Versuch eines Komponisten, selbst die Aufführungspraxis seiner Werke bis in alle Ewigkeiten in ein und derselben Weise festzuschreiben. Das wäre – wie es in einem der Diskurse im zweiten Teil des Buches beschrieben wird – eine Art deutsches No-Theater geworden, eine Art Spielbühne, die auch noch nach Jahrhunderten alles genauso spielt, wie es um 1878 herum einmal uraufgeführt worden war.

Aber Kerstin Schüssler-Bach kann sehr gut zeigen, dass das schon in der Zeit von Cosima Wagner nicht so war. Und wenn man dann noch Stephan Möschs Essay anschaut, sieht die Sache erst recht völlig anders aus. Er demonstriert auch an einem Stummfilm von 1913, wie stark das deutsche Theater bis in diese Zeit von einer für uns heute geradezu grotesken Spielweise dominiert wurde, quasi einer Meininger Schule, die einem wohl auch noch in den Stummfilmen der 1920er Jahre begegnet. Das Drama wurde nicht durch lebendiges Spiel vermittelt, sondern durch überzogen ausdrucksstarke Gesten, die das Publikum zu lesen gelernt hatte. Was möglicherweise mit einer simplen Tatsache zu tun hatte: der miserablen Beleuchtung der alten Theater.

Was spätestens deutlich wurde, als das Festspielhaus in Bayreuth endlich elektrisches Licht erhielt – anfangs nur für die Zuschauer, in der Zeit von Siegfried Wagner auch auf der Bühne.Und auf einmal wirkten die alten Bühnenmalereien nicht mehr, verloren ihr ganzes Geheimnis. Also musste sich jetzt auch das Bühnenbild revolutionieren. Was es auch tat.

Aber selbst auf Wagners fast diktatorische Partituren schaut man dann anders, denn dann machte diese aufgeschriebene Gewaltanwendung sogar Sinn, weil Wagner damit auch erstmals eine stärkere Position des Spielleiters durchsetzte, die es vorher nicht gab. Auch nicht bei Angelo Neumanns berühmten Wagner-Inszenierungen in Leipzig.

Wagner steht – so gesehen – tatsächlich an einer Zeitenwende vom alten Schauspieler-Theater, das von der Persönlichkeit und dem Können der Schauspieler und ihre Rolleninterpretation lebte, hin zum modernen Regietheater, bei dem sich in den Händen des Regisseurs die Gewalt über fast alles bündelt – Spielfluss, Kostüme, Dekorationen, Interpretationen.

Man kann es durchaus als eine Entmachtung der Schauspieler/-innen lesen. Und einen gewissen diktatorischen Zug findet man ja nicht nur in Wagners Partituren. Der wird auch in seinem „Ring“ deutlich, in dem gerade Wotan für die Hybris und das Versagen der Macht steht. Natürlich diskutieren die Gesprächsteilnehmer im zweiten Teil des Buches auch diese Frage: Ob das Jahr 2020 nicht eigentlich ein Jahr hätte sein müssen, in dem überall an deutschen Opernhäusern Wagner hätte inszeniert werden müssen?

Denn wenn man das Märchenhafte einmal nicht nur mytholgisch betrachtet, wird deutlicher, dass Richard Wagner immer wieder das Thema Freiheit versucht szenisch zu bewältigen. Ein Thema, das ihn seit Dresden (und dem missglückten Aufstand) umtrieb, vielleicht schon vorher.

Denn auch der „Lohengrin“ steckt ja schon in dieser Zwickmühle, die in der Diskussion der Regisseur Tobias Kratzer so formuliert: „Ich glaube, dass der Freiheitsbegriff bei Wagner zum einen sehr existenziell im Sinne einer Grundkränkung der Menschheit infrage gestellt wird, und dann wiederum sehr real behandelt wird, und dass diese beiden Dinge gar nicht immer übereingehen. Auch im Ring und bei Wotan geht es nicht nur um die innerweltliche, politische Freiheit, sondern auch um die philosophische Frage: Wenn wir Materie im Universum sind und den Naturgesetzen unterliegen, wie kann Freiheit überhaupt in einem existenziellen Sinne möglich sein?“

Dass Wagner so wohl auch sein eigenes Dilemma als Künstler erzählerisch versucht hat zu bewältigen, formuliert Kratzer eigentlich auch, wenn er sagt: „Ich glaube, Tannhäuser ist für Wagner das als Alptraum, was die Meistersinger als Wunschvision sind. Für mich hat er zwei Vorstellungen: Er könnte die Welt von Grund auf reformieren, verändern, revolutionieren. Und gleichzeitig will er auch ein von allen Seiten anerkannter Großkünstler sein. Das sind zwei Ziele, die sich widersprechen. (…)

Die gleiche Doppelvision bürdet Wagner in Tannhäuser seiner Hauptfigur auf und lässt ihn in beiden Welten scheitern, daran zerbrechen. Die Tatsache, dass Wagner eine fiktionale Figur, übertrieben gesagt, ,geopfert‘ hat, um sich selbst von dieser Angstvision zu befreien, ist das, was ihn nicht schlafen ließ. Vielleicht ist der Tannhäuser sein ,Bildnis des Dorian Gray‘.“

Und eigentlich erzählt auch der „Ring“ dieselbe Geschichte, nur halt mit deutlich mehr Aufwand und Personal. Und für den Regisseur Wolfgang Nägele ist das auch im „Lohengrin“ zu finden: „Für ihn (den Regisseur Hans Neuenfels., d. Red.) geht es bei Wagner immer um das Thema Freiheit, um das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft. Es geht um die Grenzen, die das Individuum permanent austestet. Wie viel Freiheit gestattet die Gesellschaft dem Individuum? Das ist bei Wagner, so Neuenfels, meistens mit Scheitern verbunden. Bei Lohengrin etwa geht es für Neuenfels um die große Frage: Kann man jemandem vertrauen, der nichts von sich selbst preisgibt?“

Wenn das keine heutigen Fragen sind …

Und wenn das nicht auch genau die Fragen sind, die so einiges an Wagner selbst erklären – seinen Rigorismus, sein Wüten und seine Bissigkeit. Und natürlich sein Beharren auf einem komplett durchregierten Musiktheater, auf dem er die Wirkung nicht den Launen von einzelnen Star-Schauspieler/-innen überlassen wollte.

Doch das war augenscheinlich schon im 19. Jahrhundert nicht so starr, wie es schon zeitgenössische Kritiker behaupteten. Manche warfen sogar Cosima Wagner schon ein Neu-Bayreuth vor, also eine unverzeihliche Abweichung vom Kanon des „Meisters“. Und so zieht sich das hin bis zur „Jahrhundertinszenierung“ von Pierre Boulez und Patrice Chéreau 1974, die die Konservativen aufschreien und die Modernen jubeln ließ. Wieder so ein Bruch mit einer als Modelltheater verklärten Vergangenheit. Die schon lange nicht mehr das noch von Wagner erlebte Theater war.

Heute würden wir eine Inszenierung wie zu Wagners Zeit geradezu als Parodie erleben – eine ungewollte Parodie. Natürlich wird in dem Zusammenhang Joachim Herz’ Leipziger Ring-Inszenierung als Vorbild auch für Patrice Chéreau erwähnt. Eine Inszenierung, die wohl als erste in dieser Deutlichkeit zeigte, dass hier mehr inszeniert wird als eine Parabel oder eine mythische Legende, sondern eigentlich die tragische Komödie des modernen Menschen, in dessen Willen zur Freiheit das Scheitern immer mitgedacht werden muss. Und auch immer präsent ist, auch wenn es die vielen kleinen, so von Ruhm besessenen Egoisten von heute nicht wahrhaben wollen.

Und da das immer auch eine politische Dimension hat (und dort geradezu in Katastrophen führt), werden die Regisseure und Regisseurinnen ihren Traum wohl niemals erfüllt bekommen, dass Richard Wagner ohne sein Nachwirken in der deutschen Geschichte gesehen werden wird.

Denn die Hybris von Lohengrin und Tannhäuser ist im Grunde genau dieselbe Hybris, die auch der Landschaftsmaler und Möchtegern-Politiker Adolf Hitler in sich trug, der sich seine eigene „Götterdämmerung“ regelrecht zusammenbraute mit einer klinischen Vorstellung von Freiheit, an der Wagners Helden allesamt schon eindrucksvoll zugrunde gegangen sind.

Stoff genug für wirklich starke Inszenierungen. Wenn da nur nicht Corona allen Bemühungen derzeit einen Strich durch die Rechnung machen würde.

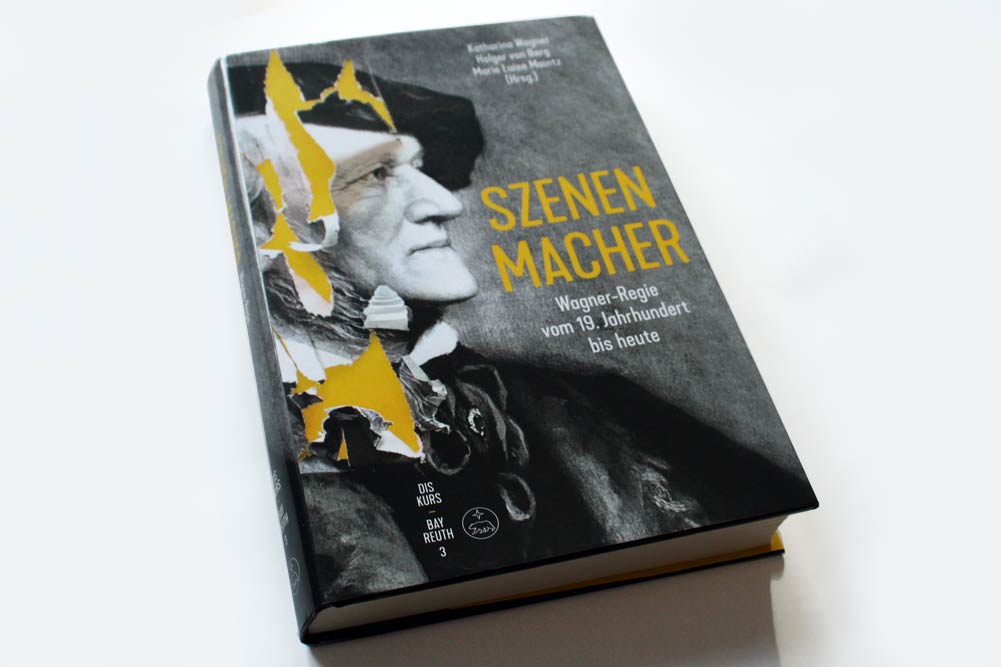

Katharina Wagner, Holger von Berg, Marie Luise Maintz (Hrsg.) “Szenenmacher. Wagner-Regie vom 19. Jahrhundert bis heute”, Verlag Bärenreiter, Kassel 2020, 38,95 Euro

30 Jahre deutsch-deutsche Parallelwelt: Höchste Zeit, die betonierten Vorurteile zu demontieren

30 Jahre deutsch-deutsche Parallelwelt: Höchste Zeit, die betonierten Vorurteile zu demontieren

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher