Dichter/-innen schlafen nicht. Dichter machen auch keinen Urlaub und gehen auch nicht ins Homeoffice. Denn der Ort, an dem sie sind, ist kein Büro. Sondern immer die Welt. Die Innen- und die Außenwelt. Sie kennen den Spagat und die Verwirrung, die entsteht, wenn Innen und Außen nicht zusammenpassen. Wenn die Welt verrückt wird, bekommen sie es als allererste mit. Und verzweifeln dran. Wie Friedrich Hölderlin, dem dieses Büchlein tatsächlich gewidmet ist.

Am 20. März wäre er 250 Jahre alt geworden. Ein Großteil der Party fiel wegen Corona ins Wasser. Aber die Gesellschaft für Zeitgenössische Lyrik wollte sowieso anders feiern – nicht mit Feuerwerk überm Neckar. Sondern mit einer Einladung an all die stillen Dichterinnen und Dichter im Land, ihre Texte einmal ganz diesem Verstummten zu widmen, der heute als Dichter klassischer ist als die Klassiker, beliebter sowieso. Bei ihm klingt beides so intensiv zusammen, wie selten sonst bei ähnlich Begabten – Inhalt und Ton. Er wusste, wie man das innere Klingen hört. Und wurde verrückt am Lärmen und Drucksen in Jena.

Andere spüren das genauso und nehmen, wenn ihnen die biedere Eseligkeit des bürgerlichen Anständigseins zu viel wird, trotzdem den gepflasterten Weg – und opfern die Unbarmherzigkeit dem Gefühl eines lauwarmen Eingefügtsein. Wer ist da der Verrückte? Wer ist da der Narr?

Und warum lesen überhaupt noch Leute Gedichte? Oder lassen sich welche vorlesen und nicken und wärmen sich daran wie an einem Feuer im Herbst? Im Heft findet sich ein kleines Interview mit Lutz Rathenow, der sich darüber auch Gedanken macht. Schon damals gemacht hat, als eine Obrigkeit Dichter und Dichterkreise für hochgefährlich hielt. Wahrscheinlich mit Recht. Denn gute Gedichte bringen Menschen auf Gedanken. Denn sie zeigen ihnen das, wonach sie sich immer gesehnt haben – aber nie im Laden bekommen: das ganze Da-Sein in der Welt.

Weshalb man in diesem Heft tatsächlich kaum ein Gedicht über Narrheit findet. Keine der Autorinnen, keiner der Autoren, die ihre Texte beigesteuert haben, kam nur auf den Gedanken, diesen Hölderlin als närrisch zu denken oder gar als verrückt. Eher überwiegt das Staunen, das Bewundern für den, der zur Hälfte seines Lebens radikal zum Aussteiger wurde, nichts mehr zu tun haben wollte mit all dem Betteln und Laufen um Ämter, Pöstchen und Anerkennung.

Bei keinem deutschen Dichter ist die stille, immens freundliche Verachtung für all die biederen Schleimer und Kriecher so spürbar wie bei diesem Burschen in seinem Turm. Keiner hat sich so vehement und so früh gegen das aufkommende Nützlichkeitsdenken und die komplette Einvernahme als Dienstesel für die aufschwemmende Profitgesellschaft gewehrt.

Also überwiegt in diesen Texten die Bewunderung, das Gefühl der Nähe, das tiefe Verständnis für den größtmöglichen Akt der Rebellion: einfach nicht (mehr) mitzumachen. Und natürlich gehören dazu auch all die vielen Ermunterungen, so wie Hölderlin über das Vergängliche und das Unvergängliche nach-zu-denken.

Den Dingen nach zu denken, dem eigenen Sein auf die Spur zu kommen. Und damit natürlich der riesigen Spanne zwischen Alltag und Berührtsein. Immer wieder der Bezug auf Hölderlins berühmten Roman „Hyperion“, dessen Name heute sogar ein Hotel in Leipzig trägt, das mit Hyperion und Hölderlin überhaupt nichts zu tun hat.

Übernachtet hätte dort einer wie Hölderlin sowieso nicht. Eher bei Freunden, die ihm ein Bett angeboten hätten bei sich daheim, fürsorglich. Weil sie seine Verletzlichkeit kennen.

Dichter sind verletzlich. Auch heute noch. Was ein wenig verwundert, weil sich auf einmal Texte in das „Poesiealbum neu“ schieben, in denen auch jüngere Autoren darüber schreiben, dass ihr Schreiben auf einmal an ein Ende kommen kann. So wie Dietrich Machmer, Jahrgang 1966: „Ich kann nicht mehr / Abstand halten, im Traum / verschwinden die Schlupf-/ löcher, an denen ich wachen / und Freiheit entdecken kann, / bis die Lider schwer und Gedanken / leichter zu fassen sind.“

So kann es auch Hölderlin gegangen sein, auch wenn er den Lärm unserer Zeit noch nicht kannte. Heute wäre er unter Garantie verrückt geworden. Weil es in seinen Ohren geschrien hätte, all dieses Gelärme um nichts, all diese Eitelkeiten von Menschen, mit denen man sich wie ein Mensch nicht mehr unterhalten kann, denn sie hören nicht zu. Und antworten nicht. Selten waren wir so verstummt, so taub, so mundtot gemacht.

Nein, „Diotimas Schattenriss“ hängt nicht an der Wand im „Hyperion“. Da irrt Wolfgang Franke in seinem Gedicht „Hyperion – Übernachtung mit Frühstück“. Die Hotelstylisten haben das Buch nie gelesen und könnten mit Hölderlins Gedichten nicht einmal etwas anfangen. Und wer Diotima war, wüssten sie eh nicht. In ihrem Haus übernachten nicht die Dichter, sondern die Geschäftsreisenden. Die haben selten einen Gedichtband im Koffer.

Anne Rauen (Jahrgang 1952) hat schon recht, wenn sie über Dichter schreibt: „Sie schreiben vom Rauch dem / Boten aus hohen Schornsteinen / Nicht von Heimat / Von der Guillotine / Nicht von Revolution / (…) Frei und fremd sind sie dem / Zeitgeist Störenfriede / Narren die Widerstand / Wagen eine Gefahr / Für die Mächtigen …“

Das wussten die Mächtigen ostseits der Mauer einst sehr genau. Deswegen wurden die Gedichtbände dort auch in tausender Stückzahlen gedruckt und verkauft. Weil Dichter – wenn sie gut sind – immer nach dem Kern des Menschlichen fragen. Rauen kommt zwar aus Passau. Aber auch bei ihr merkt man, wie lebendig das alte Hölderlinsche Nicht-mit-mir auch heute noch ist bei all denen, die sich gedrängt und getrieben fühlen, sich mit Versen selbst auf die Spur zu kommen, das sagbar zu machen, was uns lebendig sein lässt in unserem Leben. Das zwingt zum Hinschauen, zum Einfühlen in Fluss, Himmel und Landschaft, ins eigene Betroffen- und Erschrockensein.

Zu Recht fragt Michael Spyra (Jahrgang 1983), woher man dafür noch die Kräfte schöpfen kann, abends, nach einem langen Tag in schweren Stiefeln? Sie wissen es alle noch, dass dafür nicht Raum, nicht Kraft, nicht Zeit bleibt, wenn man sich dem Üblichen und Erwarteten anheim gibt, der mittlerweile wilden Hatz nach Geld und Posten und Dingen, die kein Mensch wirklich braucht, die sich auftürmen, die Aufmerksamkeit fressen und uns quälen mit ihrer bombastischen Überflüssigkeit.

Hölderlin, so deutet es Wolfgang Braune-Steininger im Vorwort an, spürte diese Ent-Fremdung früh schon, als die Industrialisierung in Deutschland gerade begann, das Entkernen des menschlichen Da-Seins. Denn wer ist noch da, wenn er immerfort fort ist in medialen Fluten und Überwältigungen? Wann kann so einer noch stundenlang müßig aus dem Turmfenster schauen auf den Fluss und die Weiden und sein eigenes Fließen durch diese Welt?

Die heutigen Mächtigen sind ja nicht mehr die einst Mächtigen. Vielleicht haben sie sogar viel mehr Macht, weil sie den Menschen bei seinen Eitelkeiten und Selbsttäuschungen packen, da, wo die meisten zu müde, zu ängstlich sind zu sagen „Nicht mit mir.“

Deutlich wird das Gefühl bei Ariane Hassan Pour-Razavi (Jahrgang 1974): „Vervollpfostung. Fast voll überall. / Vom Land der Dichter und Denker / hin / zum Land der Vollen und Pfosten. (…) Und ich sing erst wieder, / wenn / ich nicht mehr verstimmt bin.“

So gegenwärtig ist dieser Hölderlin. So hochaktuell. Nein, das ist nicht Utopie oder, wie Manfred Klenk schreibt, „Dichters Aufbruch / Ins Ungewisse kommender Zeit …“ Da hat ein Philologe etwas hineingelesen in Hölderlins Texte. Dem ging es nie um das „Ungewisse kommender Zeit“. Dem ging es um die eigene, ganz konkrete Zeit im Hier und Jetzt. Das Größere, so häufig hymnisch besungen, ist längst da. War immer da. Wer sein Leben nicht als Hymne singen kann, der lebt nicht. Der ist tot.

Oder der irre Fahnenträger einer kommenden Zeit, auf die sich der Bursche im Turm ganz bestimmt nicht gefreut hat. Der ahnte schon, dass das nicht besser werden würde und dass es ganz genau so werden würde, wie es Rüdiger Stüwe (Jahrgang 1939) in seinem Gedicht skizziert: „Mit schweren Traktoren hänget / Und voll mit Umweltgiften / Das Land in den See, / Ihr lieben Broker, / Und trunken von Gier / Steckt ihr die Finger / Ins heiligflüchtige Kapital …”

Es lodert eine erstaunliche Wut in etlichen dieser Gedichte, zwischen die auch ein Hölderlin-Text gepasst haben würde, wie er in einem unvergleichlichen Ton den Lebenden in den Kopf hämmert, dass man nur die Augen aufmachen und hinausschauen muss aus dem Fenster: Das da, das was da lebt und fließt und leuchtet, das ist das Heilige. Und ihr, ihr Nimmersatte und Vielgefräßigen? Ihr verschlingt es, zertrampelt es, entheiligt es und behandelt es wie Abfall, baut Mauern und Zäune darum.

„Wegsperren, Mauern um sie auftürmen / Schneidenden Draht zum Verhau schichten: / Alles wurde versucht, zu allen Zeiten neu“, schreibt Patricia Falkenburg, die 1961 geboren wurde – aber nicht im Osten Deutschlands. Sie weiß es, weil sie die Augen aufsperrt, wie all die Besessenen und Besitzenden Mauern und Zäune und Drahtverhaue bauen und damit die Welt zerstückeln und die Freiheit beschneiden. Sie sind keine Spur anders als andere Mauerbauer.

Aber das sieht man nur, wenn man sich herauszunehmen wagt aus dem Getümmel der „sterblichen Gedanken“, wie Höldelin in „Andenken“ schrieb. Die ganze Passage: „Nicht ist es gut, / Seellos von sterblichen / Gedanken zu sein. Doch gut / Ist ein Gespräch und zu sagen / Des Herzens Meinung …“

Ändert das etwas an unserer Zeit, wenn die Dichter wieder erstaunlich wütend werden? Vielleicht. Wer sonst sollte uns so genau sagen, wie sehr wir uns selbst und damit die Welt verloren haben. Von kommenden Zeiten müssen wir da gar nicht reden. Das Malheur ist längst angerichtet.

Und noch – so sieht es aus – lesen erstaunlich viele Menschen Gedichte. Und fühlen sich diesem Hölderlin aufs Allernächste nah und verwandt.

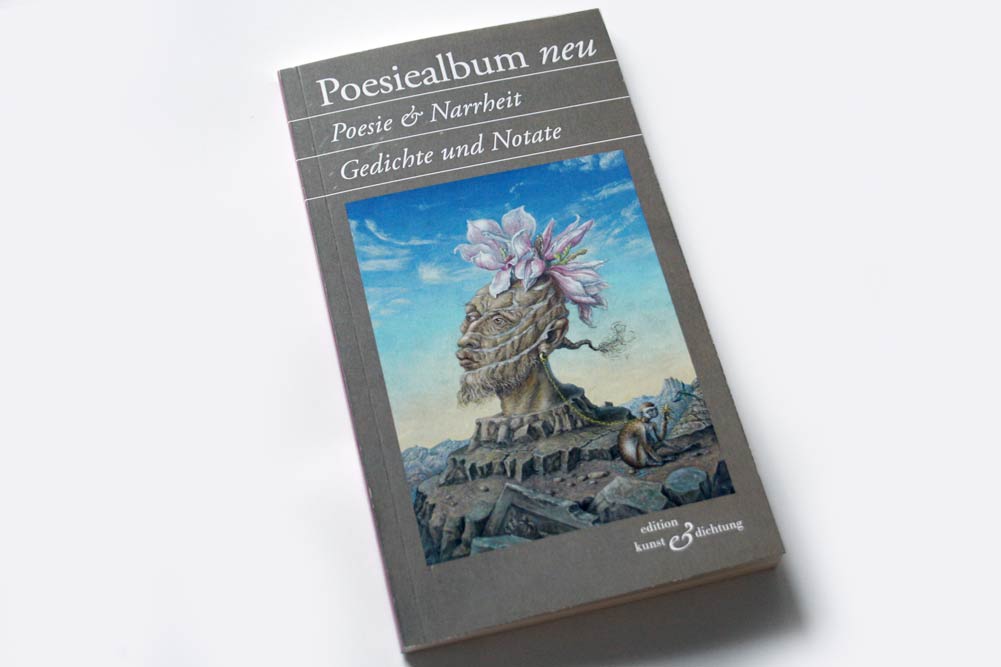

Poesiealbum neu „Poesie & Narrheit“, edition kunst & dichtung, Leipzig 2020, 7,50 Euro

Tipp: Am 26. September gibt es dazu um 15 Uhr im Schillerhausgarten eine Lesung mit Musik zu Ehren von Friedrich Hölderlin. Und hier kann man Tickets gewinnen:

Ticketverlosung: Hälfte des Lebens. Poesie & Narrheit – Lesung und Musik zu Ehren von Friedrich Hölderlin

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher