Es hat lange gedauert, im Grunde fast ein ganzes Jahrhundert, nachdem Deutschland aufgehört hat, eine Kolonialmacht zu sein, bis endlich das Denken der Zeitgenossen so weit war, den Kolonialismus in der eigenen Geschichte überhaupt als hochproblematisch wahrzunehmen und die Spuren des kolonialen Erbes aufzuarbeiten. Die findet man selbst in den Archiven einiger Leibniz-Institute.

Die Provenienzforschung – also die Suche nach der tatsächlichen Herkunft der Sammlungsstücke in deutschen Museen – ist schon seit einigen Jahren im Gang. Ursprünglich war sie fokussiert auf die Ermittlung der Vorbesitzer von Sammlungsstücken, die vor allem in der NS-Zeit in die Sammlungen kamen. Um das Thema Kolonialerbe machten deutsche Regierungen bis in die jüngste Vergangenheit einen riesigen Bogen, wollten diese Büchse am liebsten gar nicht öffnen. Taten auch gern so, als sei das Thema mit dem Ende der Kolonialmacht Deutschland 1918 erledigt. Aber dem war nie so.

Im Gegenteil: Wer dunkle Kapitel einfach versucht wegzusperren, der macht die finsteren Geister erst recht lebendig. Der heutige deutsche Rassismus ist aufs Engste mit der kolonialen Vergangenheit verbunden. Denn beides speist sich aus derselben Wurzel: Der vermeintlichen Überlegenheit der einstigen Kolonialherren gegenüber den als unmündig, zurückgeblieben und primitiv empfundenen Völkern – und zwar nicht nur denen im Süden.

Und der Unfähigkeit, die Haltung des „überlegenen“ weißen Mannes abzulegen. In einigen der von Brogiato und Röschner gesammelten Aufsätze wird es spürbar, wie sehr das alte Kolonialdenken der Zeit Kaiser Wilhelms auch noch in den Plänen der Nationalsozialisten fortwirkte.

15 Autor/-innen haben sich in diesem neuen Band zu den Sammlungen der Leibniz-Institute mit den Spuren der Kolonialzeit in den Archiven beschäftigt. Dass Heinz Peter Brogiato, der das Archiv des Leibniz-Instituts für Länderkunde in Leipzig betreut, wieder Mitherausgeber und Autor ist, hat natürlich damit zu tun, dass auch dieses Archiv seine Wurzeln in der Kolonialzeit hat. Exemplarisch dafür steht der Leipziger Verlegersohn und Afrikaforscher Hans Meyer, dessen Nachlass das Archiv bewahrt.

In seiner Zeit machte er sich auch unter Geografen einen Namen. Bereist aber hat er vor allem Gebiete, die zum deutschen Kolonialreich in Afrika gehörten. Legendär wurde er mit der Erstbesteigung des Kilimandscharo, der damals tatsächlich als „höchster Berg Deutschlands“ galt. Schon das ein Begriff, der das Eigentliche verbrämt.

Genauso wie die späteren Versuche, das Gebaren der deutschen Gouverneure, Militärs und Geschäftsleute in den ab 1884 spät zusammengerafften Kolonien zu beschönigen und als humaner darzustellen als das der anderen Kolonialmächte. Schon Meyers erste Reisen ernüchterten ihn. Die Verhältnisse, die er vorfand, beschrieb er mit drastischen Worten. Aber er reiste trotzdem immer wieder ins Kilimandscharo-Gebiet und fand später auch geregeltere Verhältnisse vor, als sich die Deutsche Kolonialmacht auch mit Gewalt etabliert hatte und nun in ihrem neuen Refugium schaltete und waltete.

Den Zwiespalt des Verlegers und Forschungsreisenden macht Brogiato recht deutlich, denn einerseits ermöglichte der Kolonialbesitz deutschen Forschungsreisenden solche Expeditionen, andererseits war auch Meyer zeitlebens nicht vom Kolonialherrendenken frei. Wobei er sich – wie Brogiato feststellt – tatsächlich versuchte, auf die naturwissenschaftlichen Berichte zu beschränken. Ein besessener Verfechter des Kolonialismus war er hingegen nicht. Gerade deshalb ist der Umgang mit diesen Archivbeständen wichtig.

Denn andere Kolonialreisende hielten sich nicht so zurück, sondern sammelten rücksichtslos auch Kultgegenstände, die dann binnen weniger Jahre die deutschen Völkerkundemuseen füllten. Und das unter meist nicht mehr nachvollziehbaren Bedingungen. Nutzten sie einfach ihre Machtstellung aus? Nahmen sie sich die Fundstücke mit Gewalt? Respektierten sie die Kultur der Menschen vor Ort?

Und dass sich die neue Verwaltung etablierte und die wirtschaftliche Erschließung der besetzten Territorien keineswegs bedeutete, dass sich der Umgang mit den dort lebenden Menschen verbesserte, zeigten dann die blutigen Niederschlagungen der Aufstände in Namibia, ein Thema, das ausgerechnet im Kapitel „Deutscher Auslandsbergbau im 19. und 20. Jahrhundert“ zur Sprache kommt. Denn auch dem Deutschen Reich ging es, als es in das Wettrennen um Kolonien einstieg, zuallererst um wertvolle Rohstoffe. Auch beim Ausbeuten der Bodenschätze ignorierten die Deutschen die Interessen der Menschen, auf deren Land sie die Minen anlegten und Gleise verlegten.

Die blutige Niederschlagung des Aufstands der Herero und Nama gilt als der erste große Völkermord der jüngeren Geschichte.

Nur verschwand dieser brutale Umgang mit den Menschen in den Kolonien auch im damaligen Deutschland meist hinter geschäftlicher Emsigkeit. Denn es ließ sich was verdienen mit den Kolonien. Worüber nicht nur die Geschichte der „Reichspostdampfer nach Afrika“ erzählt, sondern auch die Gründung des Hamburgischen Zentralinstituts, das von Anfang an nicht nur alle Nachrichten über die (deutschen) Kolonien sammelte und dabei ein riesiges Archiv aufbaute, es war im Grunde das erste Forschungsinstitut, das auch alle verfügbaren Informationen zum Welthandel sammelte.

Entstanden ist daraus das Hamburgische Welt-Wirtschafts-Archiv. Was natürlich auch dort heute die Chance bietet, in die koloniale Vergangenheit des eigenen Archivs hinabzusteigen und dabei auch zu sehen, wie sehr das, was wir heute so flapsig Globalisierung nennen, im Grunde direkt aus dem Kolonialismus erwachsen ist.

Denn Cathrin Hermann vom Institut für Zeitgeschichte geht ja nicht ohne Grund auf den „Kolonialismus ohne Kolonien“ ein. Denn auch wenn die Kolonialmächte im 20. Jahrhundert allesamt ihre Kolonien aufgaben, heißt das eben nicht, dass sie damit auch ihre Wirtschaftsinteressen in den Ländern aufgaben. Der Kolonialismus verwandelte sich. Heute besorgen riesige Konzerne diese Ausplünderung der Ressourcen.

Wenn wir in Deutschland von einem „ökologischen Fußabdruck“ sprechen, der größer ist als die Bundesrepublik, dann heißt das ganz einfach, dass wir nach wie vor die Ressourcen anderer Länder plündern, um unseren Wohlstand zu füttern. Das passiert nur eben nicht so offen wie in der Kolonialzeit, sondern vor allem über Marktmacht und Freihandelspolitik, in der stets der wirtschaftlich Stärkere die Bedingungen diktiert. Und auch in unserem Wettbewerbsdenken steckt bis heute eine riesige Portion kolonialer Überheblichkeit.

Was auch damit zu tun hat, dass sich Deutschland ganze Generationen lang nicht der Aufarbeitung der eigenen Kolonialgeschichte gestellt hat. Im Gegenteil: Die Zeit der Weimarer Republik war weiterhin erfüllt mit kolonialen Träumen und Phantasien. Oft geradezu gespickt mit technokratischem Größenwahn wie im Atlantropa-Projekt, über das Matthias Röschner schreibt.

In der NS-Zeit richtete sich die koloniale Gier zwar nicht auf Afrika, dafür auf den Osten. „Volk ohne Raum“ ist ein zutiefst koloniales Projekt, das über die Völker im Osten genauso herrisch dachte wie zuvor die deutschen Kolonialherren über die Menschen in Afrika.

Und diese Art Denken war in der Nachkriegszeit keineswegs verschwunden. Es dauerte tatsächlich bis in die 1990er Jahre, bis endlich die Diskussion über die deutsche Kolonialvergangenheit in Gang kam. Wenn aber so ein Gespenst in der eigenen Geschichte nie beim Namen genannt wird, dann bleibt es auch im Denken präsent. Der Rechtsradikalismus baut immer wieder darauf auf.

Und selbst die Frage, ob das denn in der DDR anders war, kann Andreas Butter nicht ganz so eindeutig beantworten, der sich mit dem Architekturexport der DDR beschäftigt.

Wobei Silke Nagel und Alisher Karabev mit dem ostdeutschen Afrikaforscher Peter Sebald durchaus einen Mann porträtieren können, der auch in der DDR versuchte, ein anderes Afrikabild zu vermitteln. Doch auch er kollidierte zuweilen mit den politischen Interessen der Staatsführung, die zumindest sehr eigenartige Vorstellungen vom „sozialistischen Internationalismus“ hatte.

Tatsächlich macht diese Sammlung jetzt erst einmal deutlich, was für einen großen und vielfältigen Bestand allein die Leibniz-Institute haben. Mit dem sich eben nicht nur das eher kurze deutsche Kolonialkapitel (1884 bis 1918) erhellen ließe. Mit dem Frankfurter Afrikareisenden Eduard Rüppel stellt Joachim Scholz ja auch einen Forscher vor, der schon zu Zeiten Alexander von Humboldts nach Afrika reiste. Auch er kein Einzelfall, mit seinem Nachlass aber gut dokumentiert, sodass auch untersucht werden kann, ob und wie koloniales Denken schon damals bei Forschern und Reisenden ausgeprägt war.

Denn hinter der Exotik, mit der damals in Reiseberichten über fremde Länder geschrieben wurde, versteckte sich oft genug auch schon ein europazentriertes Denken, das die Länder jenseits des Mittelmeeres eben nicht nur als urwüchsig und wild beschrieb, sondern auch als rückständig.

Und gerade die Beiträge zum Postkolonialismus zeigen, dass mit den Kolonien nicht auch das überhebliche Denken verschwand. Gerade hier gibt es erst recht Forschungsbedarf, weil es hier ans Eingemachte geht, an unsere – von Wohlstand und Wettbewerbsdenken verzerrte – Sicht auf die „dritte Welt“.

Ein Begriff, der ja selbst fragwürdig geworden ist, weil er eine Rangfolge beschreibt, die das Überheblichkeitsdenken der „Ersten Welt“ noch immer bestimmt. Bis in die Politik hinein und in unserem Denken über Wirtschaft und Wettbewerb (und Globalisierung) erst recht. Was die Beiträge in diesem auch reich bebilderten Band deutlich machen, ist im Grunde ein riesiger Forschungsbedarf.

Die kolonialen Archivbestände ruhten lange unberührt in den hintersten Ecken der Magazine. Das hat sich geändert. Junge Forscher/-innen haben endlich mal neugierig hineingeschaut. Und sie haben erstaunlich viel Material gefunden, Stoff genug, ein ganz dunkles Stück unserer Geschichte einmal gründlich aufzuarbeiten.

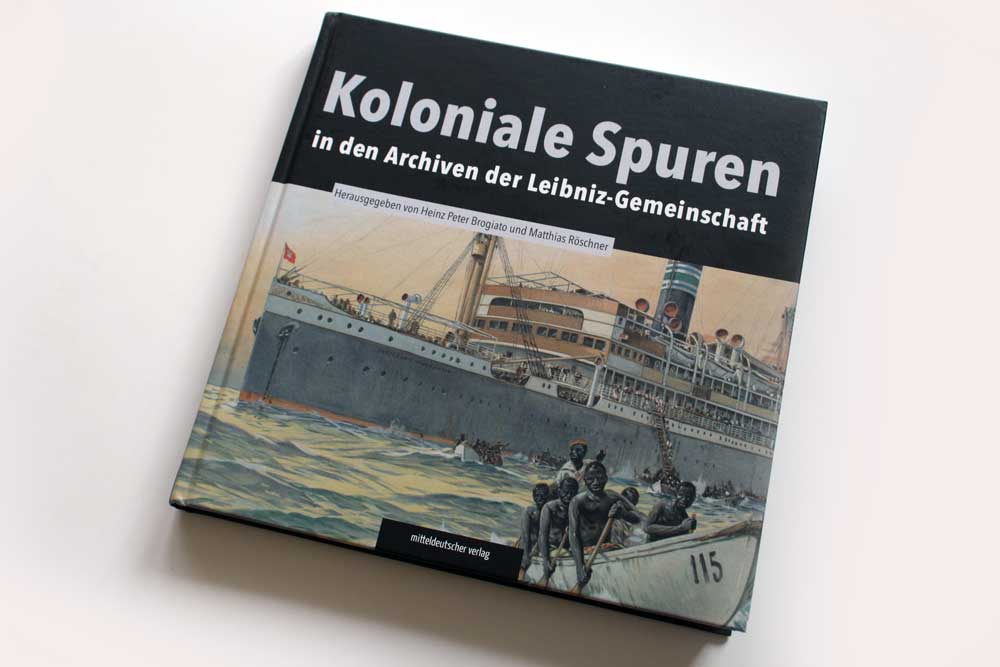

Heinz Peter Brogiato, Matthias Röschner (Hrsg.) Koloniale Spuren in den Archiven der Leibniz-Gemeinschaft, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2020, 18 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Natürlich werden auch die L-IZ.de und die LEIPZIGER ZEITUNG in den kommenden Tagen und Wochen von den anstehenden Entwicklungen nicht unberührt bleiben. Ausfälle wegen Erkrankungen, Werbekunden, die keine Anzeigen mehr schalten, allgemeine Unsicherheiten bis hin zu Steuerlasten bei zurückgehenden Einnahmen sind auch bei unseren Zeitungen L-IZ.de und LZ zu befürchten.

Doch Aufgeben oder Bangemachen gilt nicht 😉 Selbstverständlich werden wir weiter für Sie berichten.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere selbstverständlich weitergehende Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Forschen, Reisen, Entdecken: Ein Buch voller Geschichten aus 16 Archiven der Leibniz-Gesellschaft

Forschen, Reisen, Entdecken: Ein Buch voller Geschichten aus 16 Archiven der Leibniz-Gesellschaft

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher