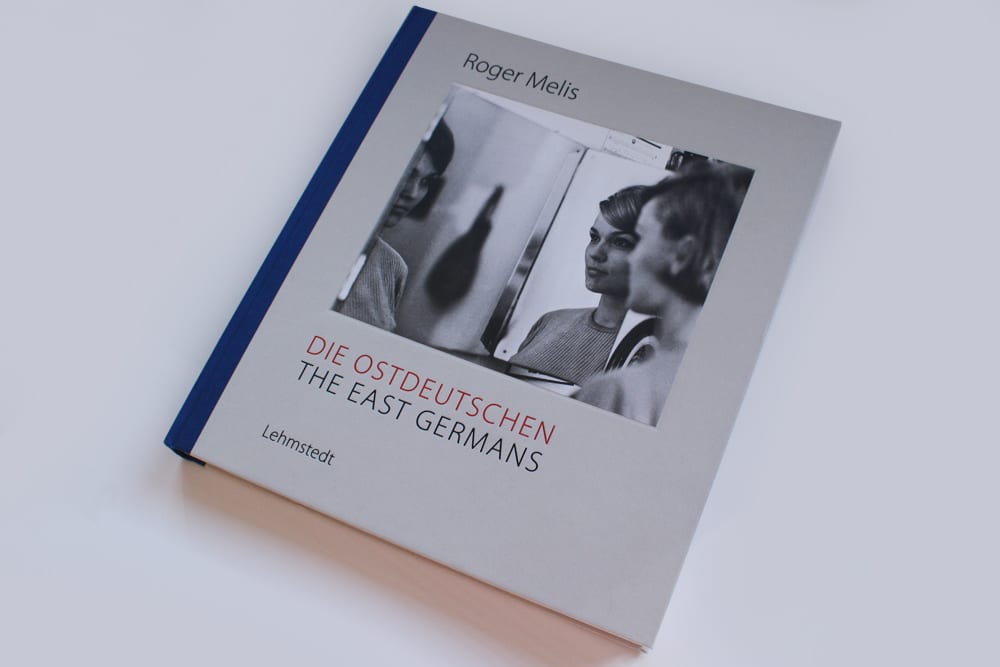

In den Reinbeckhallen in Berlin gibt es ab dem 11. April eine besondere Ausstellung. Dann werden dort Fotografien des 2009 verstorbenen Berliner Fotografen Roger Melis ausgestellt. Der Titel könnte gar nicht knackiger sein: „Die Ostdeutschen“. Das Buch dazu ist jetzt als vierter Band der Melis-Fotobände im Lehmstedt Verlag erschienen, herausgeben von Mathias Bertram, der auch die anderen Bände schon betreute.

Und der natürlich auch all die Rezensionen kennt, die in großen deutschen Zeitungen über diesen ganz besonderen Fotografen aus Ostdeutschland und die ambitionierten Fotobände aus dem Lehmstedt Verlag erschienen sind. Fotobände, die zumindest für die Rezensenten eine echte Überraschung waren. Denn so kannten sie weder den Osten noch die Ostdeutschen. Diese ostdeutsche Fotografie erst recht nicht, denn was Melis und seine Mitstreiter in der Fotogruppe direkt auf Film bannten, war etwas völlig anderes, als in den offiziellen Zeitungen und Publikationen der DDR zu sehen war.

Ihre Fotoserien entstanden fast alle im Selbstauftrag oder für die wenigen anspruchsvollen Magazine im Osten, deren Redakteure es noch wagten, solche unverstellten und unpropagandistischen Bilder aus dem realen Leben der DDR zu veröffentlichen. Egal, ob es um das wirkliche Dorfleben ging, das Privatleben oder die Arbeitswelt.

Und gerade die Fotos von Roger Melis überraschten die westdeutschen Medienmacher nach der „Wende“. Denn so hatten sie den Osten nie gesehen. Sie hatten die offiziösen Bilder der DDR-Propaganda im Kopf, all die fahnentragenden FDJler, strammen Soldaten, winkenden Jubelmassen zum 1. Mai. Den realen Alltag in der DDR bekamen nur die allerwenigsten Westkorrespondenten zu Gesicht. Das private Leben oder gar die Arbeitsstätten der Ostdeutschen blieben ihnen verschlossen. Die blieben auch ostdeutschen Redakteuren in der Regel unzugänglich.

Na ja, und die meisten Ost-Redaktionen wollten das alles auch nicht wissen. Damit hätte man sich die Finger verbrannt und den Zorn der Oberen auf sich gezogen. Was eben auch bedeutete: Die Ostdeutschen wussten, dass ihre Medien ihnen eine Fake-Welt vorgaukelten, dass die tollen Siegerergebnisse auf den Titelseiten der Zeitung nichts mit dem zu tun hatten, was sie in der Mangelwirtschaft täglich erlebten.

Möglich, dass daher auch die bis heute anhaltende Skepsis gegen mediale Berichterstattung rührt.

Möglich, aber nicht sicher.

Denn wirklich damit auseinandergesetzt haben sich auch die Medien im Osten nicht, die nach der „Wende“ sämtlich in private Hand kamen und fast alle Besitzer im Westen haben. Es brauchte nur ein großes Besäufnis am 3. Oktober 1990 und aus einer kurzen Phase des kritischen Erwachens wurde zumeist eine neue Jubelberichterstattung, die mit dem, was die Ostdeutschen nach dem großen Kater erlebten, auch nicht viel zu tun hatte.

Deshalb konnten augenscheinlich auch die westdeutschen Korrespondenten mit den Fotos von Roger Melis und seinen Mitstreitern so wenig anfangen. Sie sahen darin zwar irgendwie ein frappierend menschliches Bild der Ostdeutschen, wie sie jenseits der Propagandakulisse wirklich lebten. Aber sie griffen diesen Widerspruch nicht auf, thematisierten ihn auch nicht. Fortan war es allen möglichen Heimatsendern und Heimatgazetten überlassen, mit dem alten Ostfernseh-Material das alte Propaganda-Bild des Ostens mit all seinen Mythen und Selbstbeweihräucherungen fortzuschreiben.

Logisch, dass sich viele Ostdeutsche gleich wieder im falschen Film fühlten. Viele auch nicht, denn diese Art Berichterstattung und „Vergangenheitsbewältigung“ unterstützte viele Ost-Bürger in ihrer alten Lebenslüge. Sie mussten sich nicht mit den Rissen in ihrer Biografie beschäftigen.

Erst mit den Bildbänden aus dem Lehmstedt Verlag änderte sich – zumindest bei all denen, die ein Auge für das Authentische haben – so langsam das Nachdenken über den Osten. Denn gerade bei Melis war überdeutlich, dass es ihm bei seiner fotografischen Arbeit nie um das Entlarven ging, nicht um eine Art Wallraffiade, um zu zeigen, wie schlimm das alles war. Im Gegenteil: Er behandelte alle Menschen, die er fotografierte, mit Respekt, suchte sie in ihrem täglichen Arbeitsumfeld auf, vermied das „Bauen“ von Bildern (das unsere heutigen Regionalfotografen so perfekt beherrschen). Was übrigens so ganz ungewöhnlich für die DDR nicht war. Es gibt auch beeindruckende DEFA-Filme, denen es gelang, das Stimmungsbild des Landes genauso einzufangen.

Nur werden die heute im Heimatsender fast nie gezeigt. Und gesamtdeutsch werden sie auch nicht wahrgenommen.

Und so war der Schritt des Lehmstedt Verlages nur konsequent, aus dem Nachlass-Archiv von Roger Melis eine neue Fotoauswahl zu treffen und sie sprechend „Die Ostdeutschen“ zu nennen. Mittenhinein in eine Debatte, die mal wieder fast ausschließlich von Westdeutschen geführt wird, die alle ihre gerasterten und vorgeprägten Bilder vom „Ossi“ haben. Manche meinen, sich durch einige Ereignisse im Osten in ihren Vorurteilen erst recht bestätigt zu sehen, andere versuchen verzweifelt, gedanklich aus der herabwürdigenden „Ossi“-Schublade herauszukommen.

Dumm, dass es meist nur die Feuilletonredakteure sind, die die beeindruckenden Fotobände aus dem Hause Lehmstedt durchblättern und rezensieren. Und loben, oft sogar zutiefst beglückt sind, mit Roger Melis endlich auf eine ostdeutsche Wirklichkeit schauen zu können, die für gewöhnlich unter lauter Schichten von falschen Allgemeinplätzen verschüttet liegt.

Und auf Ostdeutsche, die ganz und gar nicht gebückt und verdruckst im Bild erscheinen, auch nicht aufgebrezelt wie Schlagerstars, sondern selbstbewusst auf eine Weise, wie man sie den Bewohnern der DDR nach all den Plattitüden der Nachwendezeit nicht mehr zugetraut hätte: egal ob LPG-Bauern, Krankenschwestern, Künstler, Schauspieler, Handwerker – fast jedes Bild erzählt von Menschen, die die Selbstsicherheit ausstrahlen, das, was sie gerade tun, auch zu beherrschen und aus den oft primitiven Möglichkeiten doch ein handfestes Ergebnis zu machen. Sie schämen sich sichtlich nicht, in ihrer oft genug zusammengestoppelten Arbeitsbekleidung an einem Arbeitsplatz aufgespürt worden zu sein, der so ramponiert war, dass man sich eher wundert, dass dieser Laden noch lief.

Es ist auch ein Ernst in diesen Blicken, den man in heutigen Porträts regelrecht vermisst. Selbst Wolf Biermann guckt so, dieser „Staatsfeind“, der das Land und seine Regierten so ernst nahm, dass er nicht mehr bereit war, seine Verse zu zähmen. Auch wenn gerade die Bilder aus den „stillen Landschaften“ zeigen, dass es wohl schon früh seine Rolle als wirklich funktionierende und hoffnungsfrohe Alternative eingebüßt hatte. Bertram fühlt sich bei einigen Aufnahmen sogar ans 19. Jahrhundert erinnert. Und er wundert sich auch über die erstaunlich selbstbewussten Jugendlichen auf dem Berliner Rummelplatz.

Aber gerade das machte ja den Osten aus. Und jeder konnte es hören in den Liedern von Klaus Renft, den Melis natürlich auch fotografiert hat, genauso wie Christa Wolf, deren Bücher tief eintauchten in das Leben der Ostdeutschen, oder Manne Krug, den ostdeutsche Kinobesucher tief in ihr Herz geschlossen hatten.

Als nach der Biermann-Affäre der Aderlass der Künstler begann, verloren die Ostdeutschen viele ihrer wichtigsten Lieblinge und Vorbilder. Und auch diese herrlich jazzige Leichtigkeit, die ein Manfred Krug ausstrahlte. Aber zu diesem freundlichen Ernst gehört nun einmal auch eine Portion Respekt. Die Melis den von ihm Fotografierten sichtlich immer entgegenbrachte. Er hatte keinen Druck, seine Fotomotive „Eindruck schinden“ zu lassen, sie für irgendeine Botschaft zu inszenieren. Die Hintergründe erzählten genug über die Lebens- und Arbeitswelt der Abgebildeten. Sie waren die Könige eines ramponierten kleinen Königreiches, aber sie wussten was dort zu tun war, um den Laden am Laufen zu halten. Trotz alledem.

Es ist genau die Würde, die vielen Ostdeutschen nach 1990 abgesprochen und abgekauft wurde. Man ahnt es nur, was aus solchen Menschen wird, die gewohnt waren, aus lauter Mangel doch noch irgendetwas zu machen, und die nun auf einmal gesagt bekamen, dass ihre Qualifikation nichts mehr zählte, ihr Fleiß auch nicht und ihre Lebenserfahrungen auch nicht.

Seitdem haben sie, wenn sie denn mal fotografiert werden, so etwas Zweifelndes, Misstrauisches im Blick. Wohl zu Recht.

Und man vermisst diesen Stolz, wie er im Titelfoto mit der Schauspielerin Eva-Maria Hagen zum Ausdruck kommt, diesen Stolz, sich seines Könnens stets bewusst zu sein und sich auch von tumben Funktionären nichts einreden zu lassen. Auf einmal stehen die Fotos von Roger Melis als Herausforderung in Raum, konfrontieren eine irritierte Gesellschaft mit dem Verlorenen, das eben nicht in den herabgewirtschafteten Häusern und Fabriken steckte, die Melis auch fotografierte. Sondern in den Blicken dieser Menschen, die sich nicht scheuten, das Leben und die Zeit bei den Hörnern zu packen.

Ist das jetzt zu viel interpretiert? Eigentlich nicht. Denn Melis zeigt die Ostdeutschen, wie sie sich eigentlich immer sehen wollten: respektiert und ernst genommen. Nicht zur Karikatur gemacht, wie das ab 1990 üblich wurde. Umso frappierender sind diese selbstbewussten Gesichter aus einem längst verschwundenen Land. Das ist Herausforderung und Gewohnheitsbruch in einem.

Herausforderung natürlich, weil hier ein Bild der Ostdeutschen sichtbar wird, mit dem sich nun fast 30 Jahre niemand wirklich auseinandersetzen wollte. Weshalb nicht nur die Abgebildeten wohl das Gefühl haben dürfen, dass sie den Maßgebenden noch immer so unbekannt sind wie vor der Friedlichen Revolution. Die übrigens nicht Helmut Kohl gemacht hat, sondern die Ostdeutschen. Die da, die da bei Melis auch so nachdenklich feiern und so selbstbewusst ihre schmierigen Hände vorzeigen.

Die Ausstellung „Die Ostdeutschen“ ist in den Reinbeckhallen Berlin vom 11. April bis zum 28. Juli zu sehen.

Roger Melis’ neugieriger Blick in ein stilles, längst verschwundenes Land

Roger Melis’ neugieriger Blick in ein stilles, längst verschwundenes Land

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher

“Möglich, dass daher auch die bis heute anhaltende Skepsis gegen mediale Berichterstattung rührt.”

Gut möglich. Bei mir beobachtete ich: Seit einigen Jahren fühle ich mich immer öfter wie in der DDR. Es gibt immer mehr Momente einer unüberbrückbaren Diskrepanz zwischen den ‘realen Leben’ und der Wahrnehmung in den Medien wie in der Politik. Wandlitz war dagegen fast volksnah.

Das heißt, die ‘Skepsis’ ist keineswegs anhaltend, sondern erst neu gewachsen.