Mit dem Titel war auch irgendwie der Verleger nicht ganz glücklich. Und mit einigen Stellen im Buch auch nicht. Eigentlich hätte er sich mehr von diesem Plagwitz gewünscht im Buch, mehr von dieser illusionslosen Betrachtung eines Leipziger Ortsteils, der sich in den letzten zehn Jahren erschreckend verwandelt hat, etwas, das einem manchmal so ein derbes „Fuck you“ auf die Lippen bringt. Weniger das, was Marie und Pierre in diesem Buch treiben.

Also mehr Stoff in der pflastermüden Tradition des Stadtteilerforschers Michael Schweßinger, weniger von solchen Szenen, die man eher in Stapelware wie „Fifty shades of grey“ vermutet. Sagt man sich auch als Leser so, bis man merkt, was dieser Pierre da eigentlich anstellt mit der Frau, mit der er gerade in einer schönen Dachwohnung in der Alten Salzstraße zusammengezogen ist. Beide kommen aus eher westlichen Gefilden. Pierre ist Arzt und schiebt 48-Stunden-Schichten im Krankenhaus, verdient aber sichtlich gut. Und Marie ist beim MDR und muss auch ganz gut verdienen. Sonst könnten sie sich die Wohnung in Plagwitz gar nicht mehr leisten.

Einkommen verschiebt die Wahrnehmung. James Cook ist zwar ein Pseudonym und der Autor hält sich heftig zurück, seine Identität preiszugeben. Aber dass er irgendwie an diesem Plagwitz hängt und dort wohl auch schon länger wohnt und sich eher zu den Ureinwohnern zählt, das merkt man schon. Er betrachtet die Veränderungen, die auch in Plagwitz zur Gentrifizierung und Hipsterisierung geführt haben, mit wachem und skeptischem Blick.

Seine kleinen Exkurse zur Veränderung der Einwohnerschaft stellen im Grunde dieselben Fragen, die auch seine Pierre-und-Marie-Beziehungskiste stellt, wenn auch elementarer. Denn diese Ureinwohner haben meist zwei, drei Jobs, um sich die steigenden Mieten noch leisten zu können und nicht „vertrieben“ zu werden, wie Cook es nennt. Und sie können sich den Besuch in einer der schnieken Locations, die von den Neuen frequentiert werden, nur selten leisten, kaufen sich ihr Bier im Supermarkt und trinken es allein für sich zu Hause.

Sie bekommen weder die gut bezahlten Jobs noch die teuren Wohnungen. Manche stranden dann bei den Gesellen, die irgendwie versuchen auf dem Jahrtausendfeld ein bisschen Gesellschaft zu finden. Oder sie verschwinden ganz aus der Stadt wie der seltsame Herr Richter, der so eine Art örtliche Legende war, weil er in sozialistischen Zeiten die Arbeit verweigerte und in modernen Zeiten dem rasenden OBM vor die Kühlerhaube sprang, im Krankenhaus landete und dort möglicherweise die Liebe seines Lebens fand, der er Berge von philosophischen Briefen schrieb.

Marie versucht diesen Richter zu finden, treibt ihn in einem Nest bei Altenburg auf, trinkt mit ihm Milch und lässt sich die Briefe vorlesen. Eigentlich plante sie wohl eine Reportage über diesen seltsamen Mann. Wochenlang werkelt sie an der Geschichte. Erst spät merkt sie, dass hinter der Geschichte eigentlich keine Geschichte steckt. Außer, dass Herr Richter in seiner ländlichen Einfalt wohl glücklich ist.

Was die junge Reporterin schon ein bisschen nachdenklich macht. Denn augenscheinlich ist das ein Widerspruch zu ihrem eigenen Leben, das sich zumeist in einer leeren Wohnung abspielt, denn Pierre ist ja tagelang nicht da. Und wenn er dann kommt, war er vorher schon gern mal im Puff. Oder er hat sich was ausgedacht für seine Marie, die er mit kunstvoll arrangierten Sex-Erlebnissen glücklich machen will.

Das sind die Shades-of-Szenen, in denen man Marie zwar teilweise recht animiert, aber doch eher skeptisch erlebt. Es ist dieses Spiel mit dem Sex, von dem unsere Gesellschaft bis über die Ohren voll ist: Selbst die früher mal seriösen Medien überschlagen sich ja jeden Tag mit neuen Geschichten über Sexpraktiken, Lustgefühle, weiche und harte Formen von Pornographie, in denen es zumeist um Spitzenleistungen, Grenzüberschreitungen und allerlei Hilfsmittel geht, mit denen noch mehr Lust erzeugt werden kann und noch mehr.

Nur das nicht, was Marie zunehmend fehlt. Denn Pierre spricht nicht wirklich mit ihr über ihr Liebesleben. Er betrachtet es augenscheinlich als eine Organisationsaufgabe, Marie ein tolles Liebesleben zu bereiten. Und während er quasi ein Lust-Event nach dem anderen regelrecht pedantisch organisiert, merkt er zwar ab und zu, dass das Marie doch nicht so richtig gefällt, auch wenn sie sich gegen die erotische Nötigung nicht wehren kann. Aber er ist so in seiner Macher-Rolle gefangen, dass er nicht einmal merkt, wie abweisend und ignorant er Marie im Alltag begegnet. Die Gefühle fallen auseinander, genau so, wie wir das in unseren Medien auch erleben. Liebe ist zum (käuflichen) Sex geworden, Partnerschaft muss organisiert werden. Nur der Sinn für das Gemeinsame geht flöten. Logisch, dass Marie zunehmend das Gefühl hat, für Pierre nur ein Objekt zu sein, ein Ausstattungsgegenstand in seinem Leben, der irgendwie mit richtigem Sex versorgt werden muss. Und dazu braucht man nur Geld. Das Pierre ja hat.

Die Möglichkeit, sich mit Geld alles kaufen zu können, richtet augenscheinlich nicht nur im hippen Plagwitz Schreckliches an und macht den Ortsteil zu einer Welt irgendwelcher schicken Locations, während die nicht so hippen Bewohner in der Unsichtbarkeit verschwinden. Und während Pierre sein Geld benutzt, um seiner Marie lauter Sex-Erlebnisse zu organisieren, begegnet diese mit dem kauzigen Herrn Richter einem Mann, der mit Vergnügen den „Kleinen Prinzen“ liest und sich über die seltsamen Typen, denen der Prinz begegnet, schwerwiegende Gedanken macht, die er in Briefen niederschreibt.

Die Gegenwelt zu Pierres Vorstellungen vom richtigen Leben wird dann über etliche Seiten die Welt des kleinen Prinzen kreuzen, in dem sich dieser Herr Richter selbst als kleiner Junge zu erkennen glaubt – mit allen Verwirrungen gegenüber all den komischen Typen vom König über den Laternenanzünder bis zum reuigen Trinker.

Es bahnt sich zwar nichts Schlimmes an – Marie kehrt auch jedes Mal heil aus dem Dorf bei Altenburg zurück. Aber ihre Reportage kommt nicht zustande. Dafür so ein wirklich schräges Gespräch mit Pierre, in dem er ihr das nächste Sex-Erlebnis geradezu aufnötigt, sich aber nicht die Bohne für ihre Reportage interessiert. Da überrascht es dann nicht, dass diese Partnerschaft nicht alt wird und Marie diesem Superperfektionisten geradezu entschwebt.

Nur dass Pierre dann binnen weniger Wochen bei den hauslosen Gesellen auf dem Jahrtausendfeld landet, verblüfft zumindest. Es erzählt aber auch von der Ratlosigkeit, die hinter all seinen Versuchen steckt, die elementarsten Dinge mit Geld lösen zu wollen. Echte Nähe gewinnt man so nun einmal nicht, Vertrauen schon gar nicht. Aber irgendetwas findet Pierre wohl bei den abgerissenen Gestalten am Lagerfeuer.

Was immerhin eine utopische Lösung für eine fatale Geschichte ist. Denn in der Plagwitzer Wirklichkeit würde sich so ein Pierre wahrscheinlich eine neue Marie besorgen, die wieder alles mit sich machen lässt und nicht lange nachdenkt über Leute, die wie in der Geschichte vom „Kleinen Prinzen“ – unglücklich hin und her fahren in schnellen Zügen und nirgendwo glücklich sind, keinen kleinen Asteroiden finden, auf dem sie einfach zufrieden sind, wenn ihre Rose eine neue Blüte bekommt. Aber es sind diese unglücklichen Unzufriedenen, die unsere Welt besetzen und die Regeln vorgeben. Auch in Plagwitz. Da stimmt dann der Titel irgendwie.

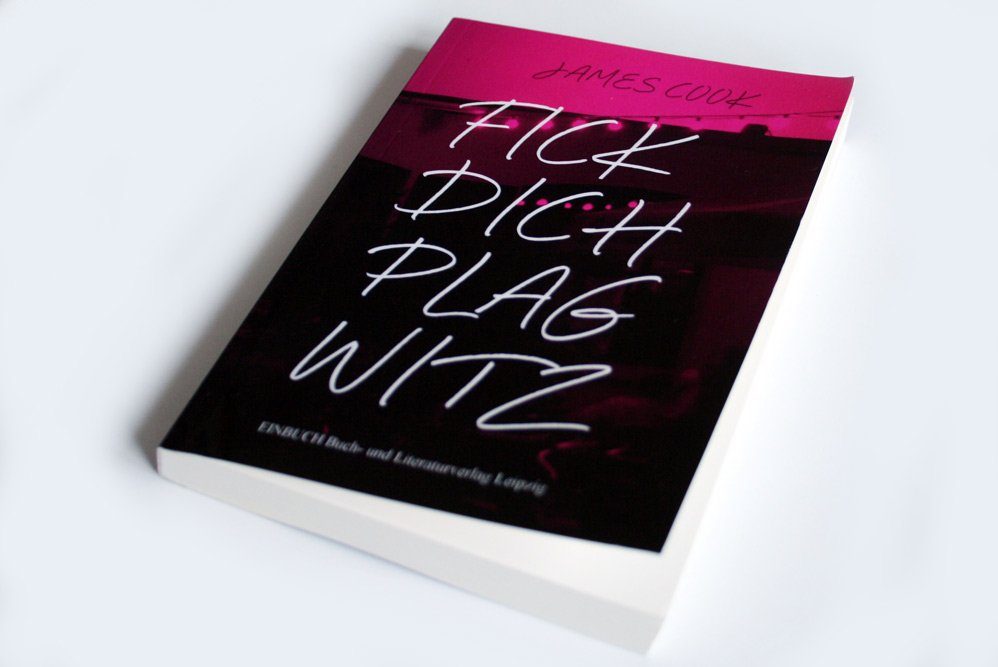

James Cook „Fick dich Plagwitz“, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2018, 11,90 Euro.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher