Mit ein klein wenig Verspätung kommt dieses Buch nach Deutschland. Erstmals veröffentlicht wurde es 2008 in Tbilissi. Das ist die Hauptstadt Georgiens. Und in Georgien lebt Gela Tschkwanawa im Exil. Denn geboren ist er in Sochumi. Aber das gehört zu Abchasien. Und genau das ist Thema seines Romans, der zurückblendet in einen der vielen vergessenen Kriege der jüngeren Zeit. In diesem Fall dem Sezessionskrieg Abchasiens.

Der folgte 1992 fast postwendend auf die georgische Unabhängigkeitserklärung von Russland. Und russische Truppen stehen bis heute in Abchasien und sorgen dafür, dass Georgien keinen Zugriff mehr auf die Provinz hat. Aber Gela Tschkwanawa erzählt ja nicht den russischen Teil dieses Dramas, auch wenn die Russen durchaus auftauchen – sie kontrollieren augenscheinlich den Grenzübergang an der Brücke über den Enguri, die in diesem Buch eine zentrale Rolle spielt.

Gepetto, wie der Held von seinen Freunden genannt wird nach dem berühmten „Vater“ von Pinocchio, weil er selbst eine Zeit lang als Tischler gearbeitet hat, sorgt sich um seinen Stiefvater Reso. Der ist eines Tages aufgebrochen, um nach Sochumi aufzubrechen, um das Grab seiner verstorbenen Frau zu besuchen. Er muss die Grenze schwarz überschritten haben – und wenn man ihn in Sochumi erwischt, ist sein Leben nicht mehr sicher.

Und so macht sich Gepetto auf an die Brücke, um dort über Leute, die regelmäßig zum Grenzfluss kommen, nicht nur nach Reso zu suchen. Er lässt auch seiner einstigen Geliebten Anaida ausrichten, dass er sie sehen will. Vielleicht kann sie ihm auch helfen, Reso zu finden. So einfach eigentlich die Rahmenhandlung – wäre da nicht die Erzählfreude Gepettos, für den dieses Warten an der Brücke auch Erinnerungen wachruft. Denn alles ist noch frisch.

Mit seinen Klassenkameraden war er direkt verwickelt in diesen grausamen Krieg zwischen Georgiern und Abchasen. Und schon der Name seiner damals getöteten Freunde ruft Erlebnisse, Erinnerungen und Geschichten wach. Und in den Geschichten immer neue Geschichten. Der Leser taucht mit Gepetto regelrecht ein in eine erzählte Erinnerung, in der die Menschen, die ihm so wichtig sind, dass er sich an sie erinnert, wieder lebendig werden, selbst Erzähler werden, die von ihren Erlebnissen erzählen. Und das geht so unmerklich ineinander über, dass der Leser oft gar nicht merkt, dass er sich drei, vier Ebenen wegbewegt hat von der eigentlichen Geschichte.

Die aber nicht nur Rahmengeschichte ist. Denn mit Reso und Anaida geht es hier ja um zwei ganz zentrale Menschen in Gepettos Leben. Eigentlich ist er längst verheiratet, hat auch eine Tochter. Aber die Gefühle für Anaida sind alle noch da – auch das Gefühl, dass er sie nie hätte heiraten können. Man merkt es in dieser Abgeklärtheit der aufeinanderfolgenden Geschichten erst nicht, dass wir hier wieder einen dieser großen, nüchternen Erzähler aus einer östlichen Erzähltradition vor uns haben.

Einer Tradition, die durch ihre Sachlichkeit besticht. Westeuropäische Leser haben diese völlig unromantische Sachlichkeit, die dennoch berührt, erstmals mit Aitmatovs Novelle „Djamila“ kennengelernt. Eine Novelle, die deshalb „funktioniert“, weil sie nach allen Seiten offen zu sein scheint. Die unmögliche Liebesbeziehung passte nicht in die traditionellen Gefüge (die denen in Tschkwanawas Georgien natürlich ähneln), sie erzählte auch von den Brüchen einer traditionellen Gesellschaft, in der junge Menschen neue Ansprüche ans Leben stellten.

Zwischen den Geschichten liegt mehr als ein halbes Jahrhundert. Und man kann Gepetto und Anaida durchaus als eine jüngere Inkarnation dieses Liebespaares sehen – abgeklärter, illusionsloser. Es gibt keinen Platz für die bedingungslose Liebe. Dafür diesen sehr modernen Zweifel: Genügen die beiden den Ansprüchen, die sie beide an sich selbst und den jeweils anderen stellen?

Das ist es doch, was auch uns ganz und gar nicht abgeklärte Westeuropäer so restlos ratlos machen kann. Erwartet man mit dieser irren westeuropäischen Variante der vollkommenen Liebe nicht etwas völlig Uneinlösbares und Weltfremdes? Geht es nicht eher darum, die Dinge zu tun, die in unserer Macht stehen? Und vor allem: Menschen beizustehen, sie nicht fallenzulassen.

Ein Dilemma, vor dem Gepetto mehrfach steht. Zugespitzt natürlich in den Erinnerungen an den Guerillakrieg, in dem er miterlebte, wie Kameraden starben. Und manchmal war die Frage nicht zu lösen: Hätte er ihren Tod verhindern können? Die Nichtbeantwortbarkeit dieser Fragen begleitet ihn. Und begleitet wohl auch Gela Tschkwanawa, der selbst als Soldat in diesem Krieg war. Man wird den Krieg nicht los. Nicht wirklich. Denn man wird auch diese Schuldfragen nie los. Der Tod selbst beantwortet sie ja nicht, nicht einmal dann, wenn die Erzähler, die sich mit diesen Schuldfragen plagen, selbst gestorben sind.

Wobei wichtig ist zu erwähnen: Gepetto quält sich und den Leser nicht. Auch wenn er nach Antworten sucht, die es nicht geben kann. Selbst das wirkt vertraut. Es begegnet einem auch in den Büchern aus den Bürgerkriegsländern des ehemaligen Jugoslawiens, von denen Voland & Quist ja auch schon einen Stapel veröffentlicht hat. Die Helden sind zwar oft genug Eigenbrötler, einsame Wölfe, die an ihrem Rucksack zu tragen haben.

Aber wie Gepetto begegnen sie anderen Männern, die ganz ähnlich ticken, die selbst nicht viel Gewese machen um die Gefühle und dennoch aufmerksam sind auf das, was die anderen umtreibt. Sehnsucht, Liebe, Selbstachtung, falscher Stolz. Oder auch nur das Gefühl, etwas tun zu müssen, ohne zu wissen, ob am Ende wenigstens das jetzt wieder gut wird. Denn dass Gepetto sich so um Reso sorgt, hat – das merkt man schnell – viel mit seinen verlorenen Freunden zu tun, deren Vertrautheit er vermisst, ihre Stärke und Zuversicht, die er selbst nicht hat. Da hat er einen Knacks.

Vielleicht wie alle Kinder, die bei einem Schwiegervater aufwachsen und ihre Mutter nicht fragen, warum das so gekommen ist. Warum sie den leiblichen Vater hat ziehen lassen, mit dem Gepetto auch wieder in Kontakt kommt. Irgendwie war ihm doch so, dass er auch ihn noch einmal an der Grenze sehen wollte – und dann hält er diese Nähe nicht aus.

Als wären solche Gefühle zu viel.

Das verwebt sich dann alles zu all diesen Geschichten, die sich stille Überlebende eines völlig sinnlosen Krieges abends am Lagerfeuer erzählen können. Solche Weißt-du-noch-Geschichten, die aber keine Heldentaten beinhalten, sondern lauter Szenen sind, die sich eingebrannt haben, weil sie so unfertig sind, so sinnlos. Und deshalb schwer beladen mit Gefühlen von Schuld, Ratlosigkeit, Selbstzweifel. Nicht einmal dass er überlebt hat, scheint Gepetto froh zu machen. Alles geht ja weiter. Und sein Heimatland ist mittendurch zerrissen. Die Stadt seiner Geburt liegt auf einmal in einem fremden Land, das zu betreten ihm verboten ist.

Lösen kann er das nicht. Auch wenn ihn die Begegnungen an der Grenze aufwühlen. Vielleicht auch deshalb. Denn es berührt etwas Wesentliches: Dass man sich eben doch weiter bemüht und sorgt um die Menschen, die einem wichtig sind, auch wenn man so erzogen wurde, dass man es ihnen niemals sagen würde. Sie scheinen es doch zu merken. Und irgendwie ist das der Kitt, der Menschen zusammenhält und ihnen den Mut gibt, doch wieder Dinge zu tun, die sie aus ihrem Verschlossensein heraustragen.

Am Ende bündelt sich das in einem Satz, den der findige Schmuggler Botscho zu Gepetto sagt, nachdem Gepetto erfahren hat, dass auch Botscho geholfen hat, Reso wieder heil zurückzubringen: „Aufs Geld kommt es nicht an! (…) Sondern? Darauf, dass wir am Leben sind!“

Wobei die Betonung nicht auf „am Leben sein“ liegt, sondern auf dem Wir – auf all den zuweilen rauen, verschlossenen und trotzdem präsenten Menschen, die (wie Gepetto ja nun erfährt) auch für diesen eigensinnigen Schmuggler wichtig sind. Ein kleiner (arg dezimierter) Kosmos wird sichtbar. Mitsamt den Gefühlen, die einer wie Gepetto meist nicht zulässt, wenn er mit diesen Menschen redet. Aber in der Erinnerung werden sie stark, erdrücken ihn fast. Es sind die Toten, die ihm (in lauter unerledigten Geschichten) erlebbar machen, dass genau das das Ergreifende am Leben ist: „Seine Worte drangen einem bis ins Herz, so ähnlich, wie wenn Kontschi dir den Arm um die Schulter legte …“

Was die Wunden nicht heilt. Sonst hätte auch Gela Tschkwanawa diesen Roman nicht viele Jahre nach dem Krieg schreiben müssen, der ihn auch sein Haus und alles bis dahin Geschriebene gekostet hat. Erst die Geschichten, in denen sich Gepetto erinnert, machen sichtbar, dass es eigentlich immer nur darum geht: zu leben. Und auch die Erinnerungen zu bewahren an all die, die dieses Leben mit einem geteilt haben.

Ganz ohne Vorwürfe – nur mit dieser so typischen Trauer, die man auch von Aitmatow kennt. Einer gebrochenen Trauer. Dann ganz verschwunden sind all diese Menschen nicht. Sie sind noch immer da. Lachen, erzählen, schauen einen an aus der Erinnerung. Und solange das erzählt werden kann, leben sie in den Erzählungen fort. Oder in den Erzählungen von Erzählern, die uns in Erzählungen begegnen … man wird das Gefühl nicht los, dass das diesen Ich-Erzähler die ganze Zeit bedrückt und gleichzeitig reich und zuversichtlich macht.

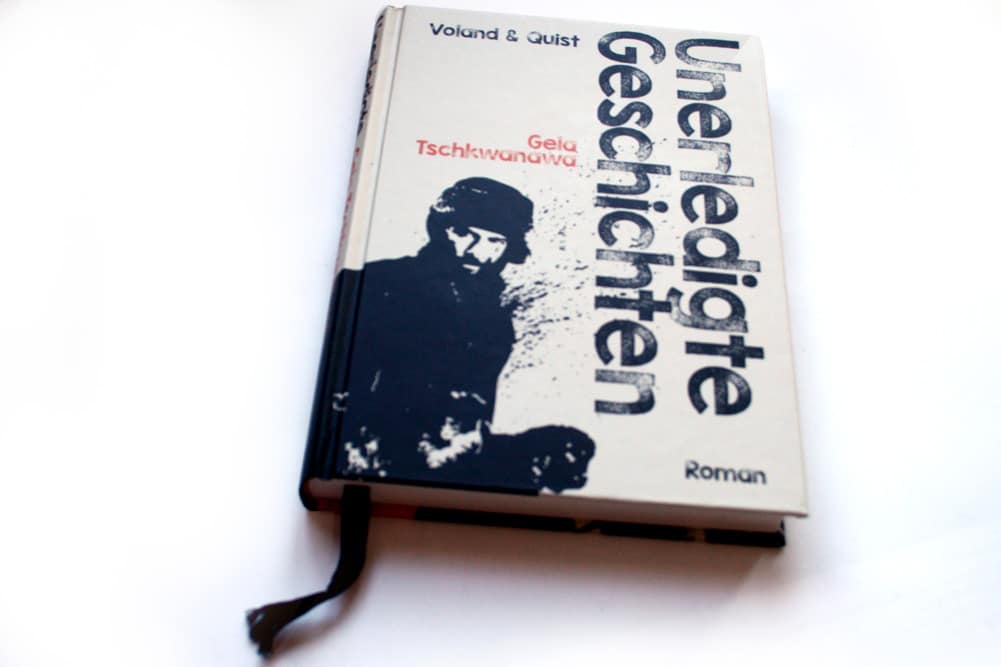

Gela Tschkwanawa Unerledigte Geschichten, Voland & Quist, Dresden und Leipzig 2018, 20 Euro.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher