Eigentlich hätte man erwarten können, dass mit dem Aufkommen der Digitalfotografie die gute alte Schwarz-Weiß-Fotografie endet. Aber bunte Farben lenken ab. Sie zeigen zwar eine farbenfrohe Welt. Und in der leben wir ja tatsächlich. Aber sie erschlagen den Betrachter oft, fixieren die Sicht aufs bunte Ganze, helfen aber nicht wirklich, den Blick aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und auch Norbert Bunge bleibt dem Schwarz-Weiß-Film treu.

Der (West-)Berliner Fotograf hat sich die Herzen der Fotografiefreunde vor allem als Betreiber einer einzigartigen Galerie in Berlin erobert, wo er namhaften Kollegen aus der Fotografenzunft einen Ort gegeben hat, an dem ihre Arbeiten auch als Kunst sichtbar wurden. Denn viele von ihnen veröffentlichten ja vor allem in großen Medien.

Damals, als exzellente Schwarz-Weiß-Fotografie noch zum Anspruch solcher Magazine und Zeitschriften gehörte. In West wie Ost. Dutzende hochkarätige Fotobände mit den Schwarz-Weiß-Bildern ostdeutscher Fotografen hat Mark Lehmstedt ja in seinem Verlagsprogramm. Und über das Thema Berlin hat er sich auch schon längst die Fotografenszene aus Westberlin erschlossen.

Leute wie Will McBride zum Beispiel oder eben Norbert Bunge, an deren Arbeiten eben nicht nur fasziniert, dass sie auch die Welt und die Menschen westwärts der Mauer festhielten, als auf der anderen Seite Fotografen wie Arno Fischer unterwegs waren. Womit etwas zusammenfindet, was gerade auf der menschlichen Ebene immer zusammengehörte. Womit Lehmstedt ja seinen Verlag schon lange zu etwas gemacht hat, was so wenige Verlage wirklich sind: einer echten Brücke. Richtig breit. Ohne Kontrollen. Ohne die ewigen dummen Zonengrenz-Schilder: „Vorsicht! Sie verlassen den Dingsbums-Sektor!“

Man merkt erst, wenn man alle diese großen Fotobände durchblättert, wie stumpfsinnig nicht nur die Mauerbauer damals waren, sondern wie stumpfsinnig auch die Mauerbauer von heute sind, die immer noch glauben, man könnte Menschen nach Himmelsrichtungen sortieren – und nach Geburtsschein.

Was auch der 1941 geborene Norbert Bunge nie akzeptiert hat. Schon sein erster Fotoband im Lehmstedt Verlag, „Fotografien“, zeigte ihn als aufmerksamen Weltreisenden, der ohne Vorurteile unterwegs war auf allen Kontinenten und die Menschen dort mit jener aufmerksamen Selbstverständlichkeit fotografierte, wie man das zuletzt bei Gerda Taro und Robert Capa gesehen hatte.

Exotisch an diesen Fotos ist nur das Licht. Die Menschen selbst gewinnen – oft direkt in den Fokus der Kamera gerückt – eine klare Kontur und wirken so vertraut, wie einem zum Beispiel die Helden in den Geschichten eines Georges Simenon werden. Und wer Simenon kennt, weiß, was ich meine.

Und ganz genauso geht es einem mit den Porträts von Bunge, die in diesem neuen Bildband versammelt sind. Fotos von Berühmtheiten wie Gina Lollobrigida darunter, die Bunge schon 1965 mit dem respektvollen Blick des Beobachters fotografiert hat, der jede Pose, jede Sensation geradezu verabscheuen muss, weil er selbst in der Berühmten den Menschen sieht. Verletzbar, aufmerksam, zugewandt. Und natürlich fragt man sich dabei: Wie hat er das gemacht?

Ja, gemacht haben wird er nicht viel. Bunge muss das Gegenteil all jener Pressefotografen sein, die immerfort inszenieren, ihre Opfer drapieren, immerfort um Aufmerksamkeit heischen, „Hierher gucken!“ rufen und die Fotografierten regelrecht hineinheizen in eine Darstellung, die fast nur noch Pose ist, Übertreibung und Show. Woran wir uns leider gewöhnt haben, weil unsere Medienwelten mit diesen Inszenierungen angefüllt sind bis zum Überdruss.

Man kauft sich diese Fotobände eben auch, um endlich mal wieder seine Augen auszuruhen. Und sich in Bilder hineinzuvertiefen, in denen wieder Stille zu Hause ist. Und die Porträtierten selbstverständlich sind, eins mit dem Ort und der Stunde. Was möglicherweise der Effekt der Vertrautheit ist, die Bunge herzustellen weiß. Was gerade an den Ostberliner Porträtierten sichtbar wird, die so gern durch den Kakao der vereinigten Presse gezogen werden, quasi stellvertretende Profiteure einer verachteten Gesellschaft, denen nicht zugestanden werden kann, dass sie meistens anständige Menschen waren wie ihre Brüder und Schwestern jenseits der Mauer, angepasst und trotzdem bemüht, redlich zu bleiben. Was im Kunstbetrieb der DDR natürlich noch schwieriger war. Aber werden ihre künstlerischen Sprachen damit ungültig?

Fritz und Christa Cremer hat Bunge mehrfach festgehalten im Bild, Wieland Herzfelde vertraute sich seinem Kamerablick genauso an wie Robert Havemann und Arno Mohr. Natürlich werfen diese intensiven Porträts auch Fragen auf, Fragen, denen sich die DDR-Führung nie zu stellen wagte, die aber letztlich das einzig Attraktive waren an diesem sozialistischen Experiment: Welchen Wert hat der Mensch und welche Würde?

Ein Diskurs, den engagierte Künstler weltweit führen mit ihrem Publikum. Selten genug gehören Politiker dazu. Selten genug nehmen Politiker den Dialog auf. Denn dazu braucht man Besinnung. Die Zeit zum Innehalten.

Bunge hat besonders gern seine Kollegen aus der Fotografenzunft porträtiert, sie einfach selbst zum Fotoobjekt gemacht und gezeigt, dass sie ebenso in die Reihe dieser Nachdenklichen gehören, die einfach nicht aufhören, eine Form für das zu finden, was in ihnen rumort, was sie als Frage und Rätsel beschäftigt. Was sich im Foto von Clemens Kalischer regelrecht verdichtet, den Bunge in seinem Fotoarchiv in Stockbridge (Massachusetts) zeigt, oder in jenem Treppenfoto, das den Istanbuler Fotografen Ara Güler vor dem Picasso-Foto zeigt, das Güler einst gelungen ist.

Es werden die Schwarz-Weiß-Fotografien solcher Fotografen sein, die das 20. Jahrhundert einst im Reigen der Jahrhunderte noch erkennbar sein lassen, Fotos, die den Menschen unserer Zeit ein Gesicht gegeben haben, keine Maske.

Und das eben auch bei Bunge, der seine Porträtierten nicht in eine „schöne Umgebung“ lotst oder dazu bringt, für ihn bitte schön Haltung anzunehmen. Er sucht den vertrauen Moment in vertrauter Umgebung. Fast beiläufig erscheinen viele dieser Fotos. Und in gewisser Weise sind sie das auch, wie Michaela Gericke im Vor-Essay erzählt. Wie ein freundliches Innehalten: Stopp, bitte nicht posieren!

Was Bunge ja auch deshalb gelingt, weil er mit den Menschen auf seinen Fotos tatsächlich vertraut und befreundet ist. Da gibt es diese Momente. Da muss man nichts dirigieren oder inszenieren. Nur hinfahren – auch gern nach New York, Nova Scotia oder Namibia, wo einige der Familienporträts entstanden sind, die den Band beschließen. Das berühmteste Familienporträt wird wohl jenes mit der Kommune I aus dem Jahr 1967 sein, praktisch „um die Ecke“ fotografiert, denn mit einigen dieser Akteure war Bunge befreundet.

Das ist nun auch schon lange her. So schnell geht das – und ein Fotografenleben wird zum Dokument eines halben Jahrhunderts und die eben noch lachenden jungen Leute sind zum Bestandteil der Geschichte geworden. Auch so ein Moment schwingt mit, wenn man den Band durchblättert: Ein Menschenleben ist ein kurzes und kostbares Geschenk. Und man sieht auch den Ernst, mit dem einige der Abgebildeten versuchen, diesem Moment einen Sinn zu geben, ihn wirklich in Fülle anzunehmen und nicht zu vergeuden.

Und in Schwarz-Weiß sieht das noch viel ernsthafter aus. Konzentriert in einem Moment, in dem keine schrillen Töne stören und auch keine bunten Farben.

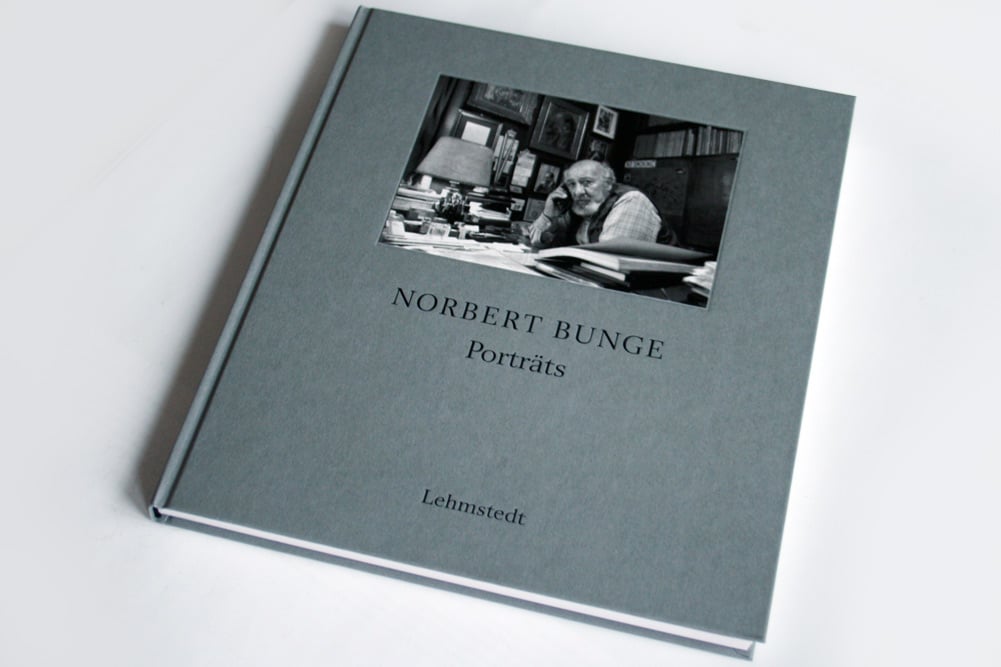

Norbert Bunge Porträts, Lehmstedt Verlag, Leipzig 2018, 25 Euro.

Eine Muntermacher-LZ Nr. 61 für aufmerksame Zeitgenossen

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher