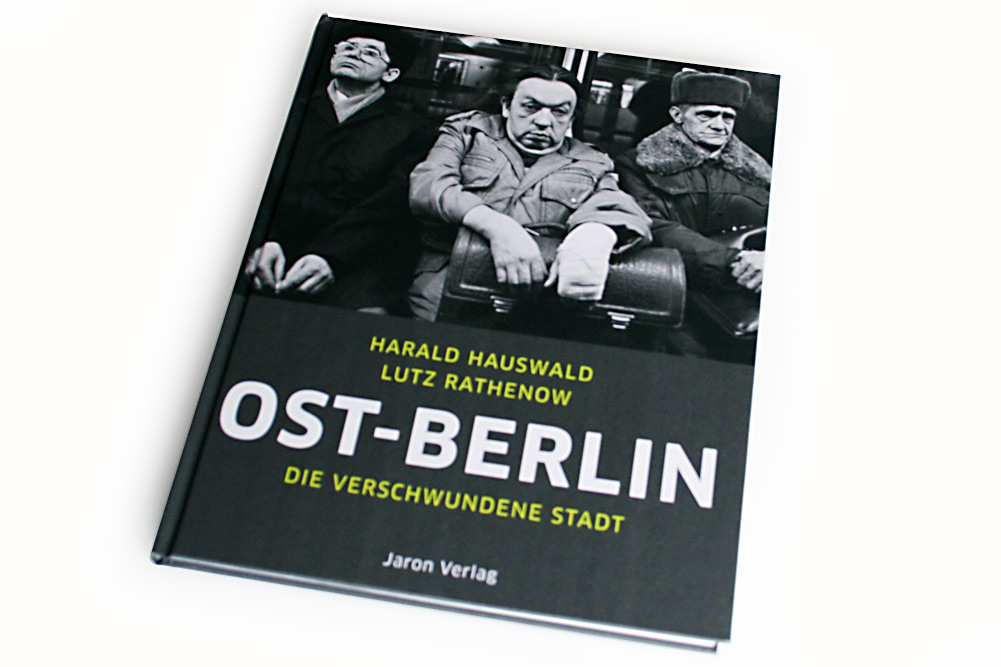

Die drei so trübe dreinblickenden Herren in der U-Bahn kennen viele Liebhaber der exzellenten Doku-Fotografie schon aus Bildbänden, die im Leipziger Lehmstedt Verlag erschienen. Dort hat der Berliner Fotograf Harald Hauswald längst seinen verdienten Platz gefunden mit seinen eindrucksvollen Berlin-Fotografien der späten DDR-Zeit. Und viele von ihnen erschienen schon 1987 in diesem höchst subversiven Buch, das er gemeinsam mit dem Dichter Lutz Rathenow gemacht hat.

Oder umgekehrt. Denn Rathenow war der große Netzwerker, der die nötigen Kontakte in den Westen besaß, in den ihn die Funktionsträger Ostberlins nur zu gern ausgebürgert hätten – so wie Wolf Biermann 1976. Aber das wollte er nicht. Blieb da und ärgerte die Zensoren und Verwalter, indem er alle Register zog, die einem DDR-Bürger zustanden, die Amtshierarchie zu nerven. Mehr als nerven war ja meist nicht möglich. Die DDR-Bürokratie zwang geradezu zur Eulenspiegelei. Alles wurde reglementiert – Arbeitsort, Wohnort, Warenproduktion, Städtebau.

Das Schlimmste an der DDR war die Hybris ihrer Funktionäre, die glaubten, alles in ihrem Mini-Reich regeln, organisieren und bestimmen zu können. Der irrste Glaube, dem ein Parteiapparat je anhing. Am Ende waren sie sprachlos und versuchten einen Dialog, zu dem sie 40 Jahre lang unfähig gewesen waren.

Denn Rathenow war einer der gar nicht wenigen, die diesen Dialog suchten. Engagierte Literatur will nichts anderes. Und kluge Regierungen nehmen so einen Dialog an.

Ich sag jetzt nicht, dass kluge Regierungen allzu häufig sind.

Aber Diktatoren fühlen sich von solchen Angeboten immer gereizt und angegriffen. Denn „das Volk“ hat bei ihnen nicht mitzureden. Melden darf es sich, wenn es gefragt wird. Aber dann bitte mit vorab abgesegnetem Text. Deswegen kam es in der DDR immer zu Missverständnissen, die keine waren, fassten die Künstler (und nicht nur die) immer wieder Hoffnung, wenn der oberste Parteisekretär andeutete, die hohe Parteiriege würde jetzt wieder mehr Freiräume zulassen. Worauf Verlage, Schriftsteller, Filmemacher, Maler meist mit mutigen Experimenten reagierten, die ebenso regelmäßig verdammt, verboten und bestraft wurden.

Von den Verurteilungen Erich Loests und Walter Jankas in den 1950er Jahren über das berüchtigte XI. Plenum der SED 1965 bis zur Ausbürgerung von Wolf Biermann reicht eine einzige logische Linie. Jedes Mal ging es darum, die Mutigsten zu bestrafen und die anderen wieder zum braven Angepasstsein zu bringen und einzuschüchtern.

Doch nach der KSZE-Konferenz von Helsinki, unter deren Schlussprotokoll auch Erich Honecker seinen Erich setze, ging vieles nicht mehr so, wie es die Altstalinisten einst in Moskau gelernt hatten. Die Ausbürgerung Wolf Biermanns war der letzte Versuch, mit neuen Methoden einen Unbequemen zum Schweigen zu bringen.

Was hat das mit diesem Buch zu tun? Eine Menge. Denn viele beliebte Schriftsteller, Dichter, Sänger, Schauspieler gaben nach dieser Provokation auf. Gerade die Biermann-Affäre zeigt, wie viel Hoffnung gerade die Sensiblen und Mutigen in der DDR in Honeckers Teilnahme an der Helsinki-Konferenz gesetzt hatten. Das Foto, wie er die Schlussakte unterzeichnete, machte Eindruck. Wenn er die dort verzeichneten Versprechen auf die Gewährung normaler Menschenrechte ernst nahm, dann musste die DDR sich jetzt öffnen und verändern.

Als aber die Betonköpfe 1976 doch wieder mit Verboten, Ignoranz und Druck reagierten, begann die Ausreisewelle in den Westen. Nicht erst im Sommer 1989. Ab 1976 ging das los. Und der Staatsapparat nutzte das, auch viele von denen ausreisen zu lassen, die ihn nervten. Rathenow hätten sie genauso gern draußen gehabt wie Hauswald.

Doch beide blieben da, wollten sich durch die Ausbürgerung nicht mundtot machen lassen. Auch wenn sie es im Osten eigentlich waren. Rathenow hatte keine offiziellen Veröffentlichungsmöglichkeiten – erst ganz am Ende bekam er die Zusage auf einen Gedichtband. Also veröffentlichte er seine Gedichte in Westverlagen. Auch zu Piper in München hatte er Kontakte aufgebaut und plante für 1986 einen Berlin-Band. Einen anderen Berlin-Band. Denn der 750. Geburtstag Berlins wurde ja damals in beiden Hälften der Stadt gefeiert.

Im Osten wurde er schon Jahre vorher vorbereitet und sollte ein triumphales Fest der sozialistischen Errungenschaften werden. Da erschienen auch etliche Prachtbildbände und jubilierenden Broschüren.

Ich weiß nicht, ob überhaupt eine Bibliothek den ganzen Kram aufbewahrt hat. Denn solche potemkinschen Märchen über die Wirklichkeit haben selten Bestand. Was aber bleibt, das sind die künstlerisch hochwertigen Einblicke in eine Wirklichkeit, die noch heute frappiert. Ilko-Sascha Kowalczuk geht in seinem Buchbeitrag „Ein Buch und seine Geschichten“ umfassend auf diese Vorgeschichte des Buches ein, in dem zwei Außenseiter sich zusammenfanden, die sich von nichts und niemand einschüchtern lassen wollten.

Die Bildbände im Lehmstedt-Verlag haben ja schon gezeigt, wie intensiv Hauswalds Blick auf das Ostberlin der 1980er Jahre war – unbeeindruckt zeigte er die kaputten, müden, trostlosen Rückseiten der ruhmreichen größten DDR aller Zeiten. Aber eben nicht nur das. Denn um das Bloßstellen ging es ihm nie – auch wenn ihm das die panischen Funktionäre unterstellten. Er zeigt die Berliner in ihrem richtigen Leben: beim Warten in Schlangen vorm Fleischer, beim Spielen in vermüllten Hinterhöfen, beim Sonnenbad an der trostlosen Ecke, beim Kohlenschleppen und Küssen auf der Treppe zur U-Bahn. Jenes richtige, weil scheinbar völlig unaufgeregte Leben abseits der Aufmärsche und Jubelorgien. Auch wenn Hauswald auch einige der schönsten Bilder über diese deprimierenden Aufmärsche gelangen.

Er lebte da. Der Prenzlauer Berg war damals schon das Sehnsuchtsziel aller jungen DDR-Bewohner, die so etwas wie Anarchie und Freiheit erleben wollten. Wohl wissend, dass man in Berlin trotzdem den Überwachern nicht entkam. Nur war man im Prenzlauer Berg nicht allein, sondern fand Anschluss an die unterschiedlichsten Gruppen von Aussteigern. Und man fand, wenn man sich langsam einübte in diesen Kosmos, auch die alte Bruchbude zum Wohnen, die man sich zu einem Lebensraum ganz nach eigenem Gusto umgestalten konnte.

Die Bilder Hauswalds sprechen für sich. Und das Besondere an diesem Buch, das im Grunde die sechste Variante des 1987 erschienenen „Ostberlin – Die andere Seite einer Stadt“ ist, ist die Tatsache, dass der Jaron-Verlag erstmals einen großen Bildband daraus gemacht hat. Schon vorher erlebte der Band immer wieder Anpassungen an die Zeit – 1990 etwa, als erstmals auch die Ostdeutschen die Chance hatten, dieses „Kultbuch“ im Laden zu kaufen und darin jene DDR-Wirklichkeit wiederfanden, die sie in den Ost-Bildbänden vorher nie zu sehen bekamen.

Das Buch erreichte die Herzen seiner Leser. Auch durch die Texte Lutz Rathenow, der mit viel Einfühlungsvermögen seine Ankunft in diesem scheinbar ruppigen und trostlosen Ostberlin schildert, sein langsames Heimischwerden und sein Zuhausesein in dieser neuen Welt der Rastlosen, Unangepassten und Rebellischen. Man muss sich immer wieder vergewissern, dass der Text 1986 geschrieben wurde, so viel ruhige Distanz steckt darin. Keine Anklage, kein Wehgeschrei, nicht mal Wehmut. Nur die intensiv beobachtete Wirklichkeit eines Klein-Kosmos, dessen Vergänglichkeit genauso unübersehbar war wie seine herausfordernde Unmöglichkeit.

Der Text schien einigen Herausgebern in späteren Jahren so zeitgebunden, dass er meist nur gekürzt erschien. Aber die Zeiten ändern sich. Und mit ihnen unsere Sicht auf das Vergangene. Und so wie die Fotos der begnadeten Fotografen des Ostens inzwischen große Aufmerksamkeit bekommen, weil sie – auf ihre Weise – die DDR zeigen, wie sie wirklich war, so entpuppt auch dieser Text seine Qualitäten, auch wenn er nicht nacherzählt, was die Fotos sowieso zeigen. Da staunt auch Ilko-Sascha Kowalczuk und stellt am Ende eine Frage, die man sich eigentlich gar nicht stellt: Ist das Buch nun Rathenows Liebeserklärung an Ostberlin?

Eigentlich ist es das Gegenteil. Denn Rathenow schildert eigentlich lauter fatale, nicht auszuhaltende Zustände. Aber vor allem erzählt er von den Menschen, die er erlebte, und wie sie damit umgingen – wie sie sich ihre Würde, ihre Zuversicht und ihre Schnodderigkeit bewahrten, obwohl die Zustände so deprimierend erschienen. Und er schildert eine Welt, die seitdem verschwunden ist, die aber irgendwo doch noch in den Köpfen steckt. Auch wenn Kowalczuk zu Recht bemerkt, dass es eigentlich unvorstellbar ist, dass wir so einmal gelebt haben.

Aber wir haben so gelebt.

Und nicht jeder ist damit so rebellisch und kritisch umgegangen wie Rathenow und Hauswald. Und das heißt nun einmal auch: Das sind unsere Gespenster. Da schaut uns unsere Vergangenheit an – gelebtes und nicht gelebtes Leben. Und nicht jeder hat diese Rathenowsche Zuversicht, wenn der leere Straßenbahnwagen auf einmal irgendwo im Dunkeln stehen bleibt: Auszusteigen und froh zu sein, dass es egal ist, welchen Weg man jetzt wählt. „Ich steige aus, ein wenig enttäuscht, dass sich die Türen ohne Weiteres öffnen lassen. Abstellgleis? Wendeschleife? Ein unbekanntes Land, in das ich versehentlich gelangte?”

Klingt irgendwie sehr gegenwärtig. Höchste Zeit also, dass der ungekürzte Text zu den Fotos steht und beide sich auf eindrucksvolle Art wieder ergänzen.

Harald Hauswald; Lutz Rathenow Ost-Berlin, Jaron Verlag, Berlin 2017, 20 Euro.

Harald Hauswalds Blick auf das Ostberlin der 1980er Jahre

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher