Natürlich ist Wolfgang Krause Zwieback ein Dichter. Auch wenn man geneigt ist, ihn in eine besondere Kategorie von Dichtern zu stecken: den vielbegabten, spazieren gehenden und schauenden Dichter. Er hat mit Gedichten schon Performance gemacht, als die Poetry Slams noch nicht mal erfunden waren. Denn eines hat er immer gewusst: Worte erzeugen faszinierende Bilder. Man muss nur damit malen können.

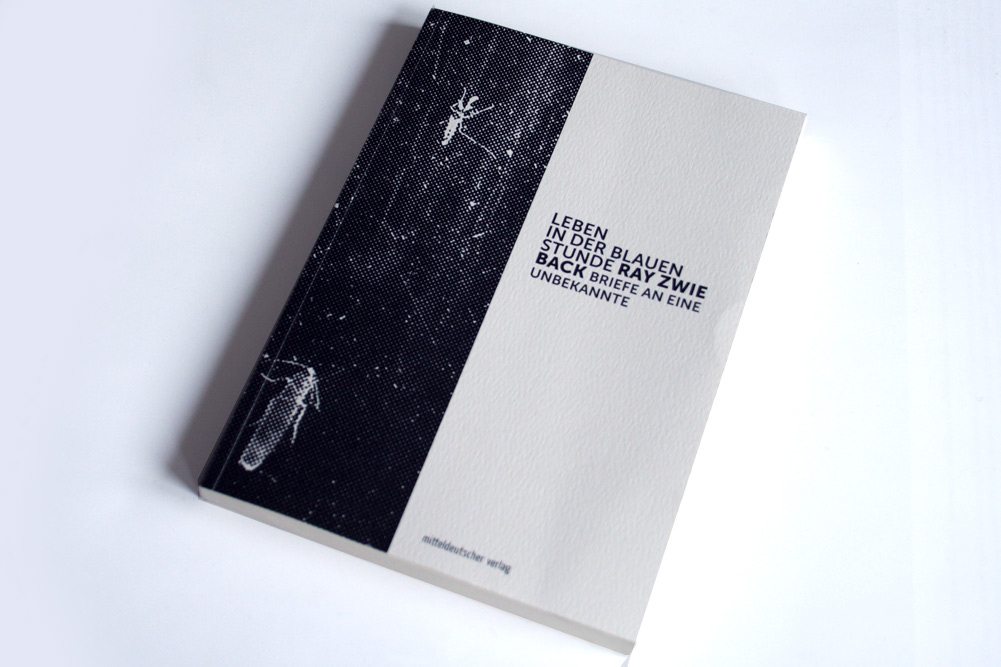

Fast ist man geneigt, in seiner Biografie auch noch ein Studium irgendeines exotischen Faches wie Onomastik, Kognitionswissenschaften oder Linguistik zu finden. Aber studiert hat er tatsächlich „nur“ Grafik an der HGB. Und auch in seinem am 9. März zur Premiere gelangten Buch „Leben in der blauen Stunde“ zeigt er, wie ein Dichter die Welt sieht. Denn sein Moment ist die blaue Stunde. Leipziger kennen sie, nicht nur aus dem berühmten Bild von Max Klinger, in dem er seine nackten Badenden in dieser schwebenden Stimmung zwischen Anbruch der Dämmerung und einem zunehmend dunkelblau werdenden Himmel gemalt hat. Selbst in der hektischen Innenstadt scheint es an manchen Tagen, wenn das Licht so spürbar die Atmosphäre verändert, etwas besinnlicher, achtsamer und nachdenklicher zu werden. So ein richtiger Augenblick für einen Stadtspazierer, mit allen Sinnen aufzunehmen, was gerade passiert.

Wobei: Wenn sich Wolfgang Krause Zwieback in Ray Zwie Back verwandelt, ist jeder Moment eine Blaue Stunde. Alles wird ihm zum verdichteten Augenblick, die summende Nacht, in der ein Dämon lacht, ein Betonschiff in den Abend rauscht oder ein erleuchteter Schiffsrumpf „im tanzenden wasser von wellen“ gezeichnet wird. Man kann ein Stück jenes Leipzigs wiedererkennen, in dem sich Menschen wiederfinden, wenn sie das Getriebe des Tages verlassen, zehn Gänge runterschalten und wieder nach oben schauen – wo wolken, zur fliegerente, zu den vielzellern im federkleid … Natürlich spielt er mit Worten. Das läuft bei Zwie Back schon fast automatisch ab: Die Zeilen formen sich im Kopf, die Bilder schaffen Assoziationen, die Worte werden doppeldeutig. Oder zwielichtig. Beginnen im Kopf ein Eigenleben, so wie es aufmerksamen Menschen im Traum oder Halbtraum passiert. Solchen Momenten, in denen die Welt zu schweben scheint und man einfach alle Gedanken driften lässt. Das schaffe mal einer. Das schafft kaum noch einer in so einer Stadt, in der Traum-Wandeln lebensgefährlich ist.

Natürlich merkt man, dass dieser Träumende angelandet ist, auf sicheren Stühlen sitzt, von Brücken schaut oder von Tischchen im noch unbelärmten Café an der Straßenecke, die Minuten genießend, in denen die Stadt noch den Schwärmern gehört. Bevor die Lärmer kommen, die die Stille wieder mit Geschäftigkeit überfüllen und Schauen und Gedankenspiel unmöglich machen.

Dass das noch möglich ist …

Dieser Träumende erinnert daran, holt seine Lesenden und Zuschauenden wieder herunter auf die sich verdunkelnde Erde, auch wenn es meist nur ein Fleckchen begärtnertes Grün zu sein scheint mit sehr dominanten roten Schubkarren und einer emsigen Gärtnerin, die aber nicht die Unbekannte zu sein scheint, die Zwie Back mit seinen poetischen Kurzbriefen bedenkt. Das Weibliche scheint eher ein Hauch, ein Erahntes und Vermisstes. Etwas zu Berührendes. Das sich gern abschottet. So wie „die russin am nachbartisch .. beim wickeln des halbzarten / halb kühnen partners …“.

Da sieht man ihn sitzen – aufmerksamst und in sich lächelnd, wie er den Maskeraden der Mitmenschen zuschaut und es genießt, das Gesehene fortzuerzählen, in Bilder zu packen, kleine Briefe in die blauende Nacht.

Und weil er die Pointe und die Bedeutsamkeit weglässt, werden das alles lauter kleine schwebende Gedichte mit vielen Nachdenk-Punkten drin. Oder An- und Weiterschweif-Punkten, die davon erzählen, dass Gedichte so im Kopf entstehen. Fast gleitend, kleine, lichtdurchwebte Bilder aus einem Gedankenstrom, mit dem der Zuschauende die Stadt fortwährend übersetzt oder durchwebt mit Assoziationen. Eine Stadt mit Subtext. Den sich einer dazudenkt. Fast hätte man sich auch noch Bilder aus Leipzigs blauen Stunden zur Illustration dazu gedacht. Aber so weit geht der Künstler nicht. Er hat den Band lieber mit Schwarz-Weiß-Assoziationen ergänzt, fast auf die Struktur reduzierten Aufnahmen, die zeigen, dass er auch im Asphalt, im Besteck, im glitzernden Wasser die Welt sieht. Und das auch noch konsequent auf starkem Papier und in großer, gut lesbarer Schrift gedruckt, weil er wohl weiß, dass kleine Buchstaben Texte auch verschließen können. Nicht einladen, die Worte und Zeilen in ihrer robusten Störrigkeit wahrzunehmen. Er liebt dieses Schwarz-Weiß, das mehr Zwischentöne ermöglicht als ein buntes Foto-Buch. Es zwingt den Lesenden zum Phantasiebenutzen.

Was passiert, wenn er schreibt: „des morgens…. hinter den vorhängen / … schien die stadt hochzuschrecken / … wie aus einem traum …“?

Er treibt das Bild weiter. Man sieht ihn regelrecht zum Fenster stürzen, nachzuschauen, was da los ist, warum auf einmal so ein Lärm die „grauzone des morgens“ zerreißt …

Natürlich sind das auch Gedichte, die wie für den Vortrag in seinen assoziationsreichen Programmen gemacht sind. Da schweben dann die Gesten, Farben, Klänge und die Worte, verweben sich zu einem großen, alles ausfüllenden Muster.

Aber man kann sie auch ganz in aller Ruhe lesen – zum Beispiel im Café am Fluss in der blauen Stunde, den Frauen nachschauend mit derselben bewundernden Freude, wie sie Eugen Gomringer versucht hat, in seinem Gedicht „Avenidas“ einzufangen, das jetzt von der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin geputzt wurde, weil einige Streitsüchtige Gedichte nicht mehr verstehen. Was aber auch heißt, dass sie sich selbst nicht mehr verstehen. Denn darum geht es ja in Sprache. Dichter legen nur offen, was wir mit allen Sinnen wahrnehmen. Sie wissen, wie bedeutungsreich Worte sind. Und wie sie sich entleeren, wenn sie unsensibel und plakativ gebraucht werden.

Nicht die Warnschilder draußen erklären uns unser Leben, sondern diese Gebilde im Kopf, die entstehen, wenn man Verse liest wie „flammend gab es eine lange / zeit der suche also ist das / leuchten lebendig kostbar das / erwarten …“

Aber da in Leipzig nicht die Gefahr besteht, dass jemand auf die Idee kommt, solche Gedichte an Hausfassaden zu schreiben, wird es hier natürlich auch keine Diskussion geben. Die Dichter gehen leise und unerhört durch die Stadt und freuen sich, wenn wenigstens ein paar Leute zu ihren Lesungen kommen und lauschen mit dem tiefen Gefühl, dass Sprache klingen kann und weben und tragen … durch den Tag und durch die Stunden der Einsamkeit. Die man eigentlich erst spürt, wenn man sich seines Daseins auf Erden wieder mit allen Sinnen bewusst wird, „am glas des abends“ zum Beispiel, wenn die Blaue Stunde die Stadt für ein paar besondere Momente ein wenig innehalten lässt, sodass zumindest die Aufmerksamen merken: Rasen ist nicht alles … „ein motor ist in / rage … sonst alles still … der traum / erwacht“.

Ray Zwie Back Leben in der blauen Stunde, Mitteldeutscher Verlag 2018, 20 Euro.

Ray Zwie Backs „111 Rezepte für ein gesundes Zweifeln“

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher