Für FreikäuferNoch ein Buch über die Paulinerkirche? Ja, noch eins. Eines von draußen, eines, das diese ganz spezielle Leipziger Geschichte mit unabhängigem Blick betrachtet und dabei mehr sieht als die Kämpen hierzulande. Andrew Demshuk ist heute Geschichtsprofessor an der American University in Washington, D.C.. Leipzig lernte er 2006 als Mitarbeiter des Simon-Dubnow-Instituts kennen. Da geht es eigentlich um jüdische Geschichte. Aber der Fall Paulinerkirche ließ ihn nicht los.

2014 war er wieder da, diesmal als Gast am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO). Da hatte er schon ein Buch zur ehemaligen DDR vorgelegt, das dieses Stück Land mal unter einem Aspekt betrachtete, der in der deutsch-deutschen Diskussion so gut wie gar nicht vorkommt: „The Lost German East: Forced Migration and the Politics of Memory, 1945-1970“ (2012).

Es wird zwar gern von den riesigen Reparationszahlungen erzählt, die der Osten an die Sowjetunion leisten musste (und wie das seine industrielle Basis von Anfang an schwächte). Aber der gewaltige Braindrain, der ab 1945 einsetzte Richtung Westen, der wird selten benannt. (Genauso wenig wie der Braindrain nach 1989. Um das nur noch einzufügen.) Das waren nicht nur gut ausgebildete, fleißige Menschen, die da in Scharen über die Grenze wechselten, weil ihnen entweder die Existenzgrundlage entzogen wurde oder sie keine Zukunftsperspektive fanden oder – noch viel tiefgreifender – weil sie Opfer einer der vielen Repressionen wurden, mit denen die neuen Machthaber in Osten gegen all jene vorgingen, die sich nicht anpassten oder der falschen Klasse entstammten usw. Das war auch der Unternehmergeist, der da abwanderte, das waren Kreativität und Selbstbewusstsein.

All diese oft obskuren Vorgänge hatten natürlich mit der Konstruktion der „Demokratie“ im Osten zu tun, in der sich die Alleinherrschaft der SED immer nur auf die Rückendeckung der Besatzungsmacht verlassen konnte und Demokratie nur unter dem ziemlich irreführenden Titel „demokratischer Zentralismus“ praktiziert wurde. Es sollte – frei nach Walter Ulbricht – demokratisch aussehen, aber nicht wirklich demokratisch sein.

Was in den 1950er durchaus noch die Chance hatte zu funktionieren. Die Bewohner des Ostens setzten in diesen frühen Jahren tatsächlich viele Hoffnungen auf ein neues, anderes und friedliches Deutschland. Das Versprechen fand nicht nur den Zuspruch kluger Köpfe wie Brecht, Bloch, Maier usw. Der Wille, das Land wieder aufzubauen und mal ein besseres Deutschland draus zu machen, war auch im Volk da. Auch bei den Leipzigern, wie Demshuk nachlesen konnte, als er sich tief in die Archive kniete.

Denn das hat er getan. Die Vorgeschichte all dessen, was rund um den 30. Mai 1968 heute zum Erinnerungstopos der Leipziger gehört, beginnt gleich in der Nachkriegszeit, als die Frage stand: Was und wie soll wieder aufgebaut werden? Dafür stand die erste große Ausstellung zum Wiederaufbau im Jahr 1949, die bei den Besuchern auf eine große positive Resonanz traf, denn sie zeigte den Willen, die wichtigsten noch stadtbildprägenden Gebäude wieder aufzubauen, der Stadt also ihr stolzes Gesicht wieder zurückzugeben. Verantwortlich für diese frühen Planungen war noch der erste Stadtbaurat der Nachkriegszeit Walter Beyer (SPD). Die Besucher identifizierten sich mit ihrer Stadt. Stadt ist Heimat. Und auch die meisten Gebäude rund um den Augustusplatz (dem späteren Karl-Marx-Platz) waren durchaus wiederherstellbar.

Doch die 1950er Jahre waren auch jene Jahre, in denen die Ulbricht-Regierung Stück für Stück das durchsetzte, was nun so gern als „demokratischer Zentralismus“ bezeichnet wurde. Stück für Stück wurden sämtliche Einrichtungen mit Leuten besetzt, die bereit waren, die Beschlüsse der Parteispitze rigoros und ohne Widerspruch durchzusetzen. Auch exzellente Fachleute wurden entfernt, wenn sie den einsamen Beschlüssen des Politbüros widersprachen. Mit der Umwandlung der Länder in Bezirke wurde die neue Machtstruktur etabliert – die eigenwilligeren Landesregierungen verschwanden, die neu entstandenen Bezirke aber wurden nicht wirklich von den neuen Bezirkstagen regiert, sondern von den Bezirksleitungen der SED. Ein nicht ganz durchschaubarer Prozess, der seine Zeit brauchte. Der auch mit Rückschlägen gespickt war – so wie dem Ausstand am 17. Juni 1953, der die Ulbricht-Regierung nah an den Rand des Sturzes brachte. Gerettet wurde Ulbrichts Truppe nur durch die Panzer der Besatzungsmacht.

Es wirkt freilich auch irritierend, wie viel Bürgerbeteiligung die neuen stalinistischen Machthaber tatsächlich noch zuließen bis 1960. Das demokratische Mäntelchen gehörte dazu. Die Leipziger durften durchaus noch das Gefühl haben, mitreden zu dürfen, als sich ab 1960 die Aufbaupläne für Leipzig deutlich veränderten. Die Gästebücher der ersten Planungsausstellung zum Karl-Marx-Platz, die die Universitätskirche verschwinden ließen, stießen auf einhellige Empörung. Selbst die Folgejahre waren noch geprägt von tausenden Briefen und Eingaben empörter Leipziger Bürger, die sich gegen die Vernichtung der Kirche aussprachen. Aber nicht nur der Kirche.

Die Leipziger hatten längst gemerkt, dass die Zerstörung System hatte. Dass die Machthaber die Zerstörung des historischen Stadtbildes systematisch betrieben, augenscheinlich austesteten, wie weit sie gehen konnten. Was im Grunde schon mit dem Abriss des kriegszerstörten Neuen Theaters und dem Bau des neuen Opernhauses (1956-1960) begann. Damit war ein wichtiger gründerzeitlicher Bau aus dem Platzensemble entfernt worden. Mit den neuen Ausstellungen ab 1960 merkten die Leipziger dann, dass die Machthaber planten, den kompletten Platz neu zu gestalten. Was sie aber (noch) nicht wussten, war, wie die neuen Machtstrukturen tatsächlich funktionierten.

Denn auch ein Mann wie Paul Fröhlich, seit 1952 Chef der Bezirksleitung der SED und einer der Hardliner in der Ulbrichtschen Funktionärselite, hielt sich als Strippenzieher in den ersten Jahren öffentlich zurück. Da standen der willfährige OBM Walter Kresse und sein ebenso willfähriger Chefarchitekt Walter Lucas im Mittelpunkt. Manch einer der neuen willfährigen Helfer hatte, wie Demshuk feststellt, auch schon eine willfährige Nazi-Vergangenheit. Sein Buch ist nicht deshalb so erhellend, weil es noch einmal die ganze Geschichte der Zerstörung erzählt, sondern weil Demshuk aufgrund der Aktenbefunde rekonstruiert, wie das Machtgefüge damals in der DDR funktionierte und wie Ulbricht und Genossen in den 1950er Jahren diese Machtstrukturen erst festigten. Auch indem sie die eigenen Leute aus ihren Positionen entfernten, wenn die sich aus guten Gründen nicht auf die „Parteilinie“ stellten.

Was dann auch dem Kulturminister Hans Bentzien geschah, der sich öffentlich gegen den Abriss der Paulinerkirche aussprach und 1966 aus dem Amt versetzt wurde. Es gab gar nicht so wenige namhafte Persönlichkeiten, die in der Debatte um die Universitätskirche und das Augusteum Position für deren Erhalt einnahmen. Aber gerade die Aktenbefunde zeigen, wie wichtig willführige Erfüllungsgehilfen in einer Diktatur sind, die erst möglich machen, dass die ungebildeten Zerstörer in den Parteihierarchien tun und lassen können, was sie wollen.

Deswegen stimme eben auch die Legende nicht, Ulbricht habe bei einem Besuch auf dem Balkon des neuen Operhauses quasi im Winken befohlen, die Kirche müsse weg, stellt Demshuk fest. Eine Legende, die (wie so viele Leipziger Legenden) immer wieder kolportiert wird. Womit man die Schuld an der Zerstörung dann einfach dem allmächtigen Parteichef zuschiebt – alle anderen waschen ihre Hände dann in Unschuld. So wie der Uni-Rektor Georg Mayer, der als einer der ersten nicht nur die Eliminierung der Universitätskirche wollte, sondern die Beseitigung des kompletten alten Uni-Campus mitsamt dem Augusteum, das in den 1950er Jahren durchaus noch als wiederaufbarbar galt. Das angrenzende Paulinum war sogar unzerstört geblieben. Die Zerstörung der alten Universitätsgebäude gleich nach der Sprengung der Paulinerkirche geht auch in der heutigen Erinnerungskultur immer wieder verloren. Dabei galt die Eliminierung der gründerzeitlichen Baukulisse am Karl-Marx-Platz eben auch der prächtigen Fassade der als bürgerlich begriffenen alten Universität. Hier ging es nicht um neue architektonische Meisterleistungen, sondern um eine Machtprobe.

Die durchaus auch zu scheitern drohte. Demshuk schildert es ausführlich, mit welcher Empörung die Leipziger auf die Neubaupläne in den ersten Ausstellungen reagierten, bis es bald keine Öffentlichkeitsbeteiligung und keine Ausstellung mehr gab. Dafür seitenweise Lobhudeleien in der LVZ. Die Einstellung der Öffentlichkeitsbeteiligung war deutlich genug: Auch die Funktionäre um Paul Fröhlich merkten, dass das vielbeschworene Volk mit ihrer Politik ganz und gar nicht einverstanden waren. Und es waren oft Fachleute, die sich zu Wort meldeten – wie der oberste sächsische Denkmalschützer Hans Nadler, aber auch viele Architekten, die um den Wert der erhaltenen Bausubstanz wussten. Die Summen, die für eine Restaurierung fällig gewesen wären, lagen deutlich unter den damals veranschlagten 30 bis 40 Millionen Mark für den Neubau des ganzen Campus.

Aber selbst dieses ökonomische Argument wurde vom Tisch gefegt. Hier wollte ein machtbesessener Parteichef ein Zeichen setzen. Nicht Ulbricht wollte ein sozialistisches Vorzeige-Leipzig, sondern Paul Fröhlich. Was übrigens nicht nur die Universitätskirche ihre Existenz kostete. Auch das wird fast immer ausgeblendet: Seine Tabula-rasa-Politik sorgte auch dafür, dass die 1960er Jahre geprägt waren von einer Sprengung nach der anderen. In einer dem Buch vorgeschalteten Zeitleiste hat es Demshuk einfach trocken aufgelistet. Noch 1961 hatte Hans Bentzien all diese Gebäude in die erste Denkmalliste der Republik aufgenommen, um sie zu retten. Aber ab 1962 wurde in Leipzig gesprengt. Den Anfang machte das Bildermuseum am Augustusplatz, an dessen Stelle dann jahrelang eine grüne Wiese zu finden war. 1963 wurde der noch erhaltene Turm der Johanniskirche gesprengt. 1964 war eigentlich nach Fröhlichs Plänen die Sprengung der Universitätskirche dran. Aber augenscheinlich schreckte man davor dann doch zurück und das Ganze wurde stillschweigend um vier Jahre verschoben. Noch 1964 sind hunderte Protestschreiben und Empörungswellen nachweisbar.

Und da ist man bei Demshuks ganz unverstellter Sicht auf die Dinge: Diese ganzen Vorgänge um die Leipziger Universitätskirche zeigen, wie in den frühen Jahren der DDR das Ringen nicht nur um die Macht stattfand. Wenn es darum gegangen wäre, hätten Fröhlich und Co. gewonnen. Aber auch heutige Politiker begreifen es nicht immer, dass es bei der Macht auch um etwas anderes, viel Wichtigeres geht: die Akzeptanz in der Bevölkerung. In diesem Fall also um die simple Frage: Hätte der Sozialismus im Osten eine Chance gehabt?

Schlichte Antwort: Nicht mit dieser Stalinistentruppe.

Am Ende seines Buches fasst es Demshuk ganz trocken zusammen: „Regardless of changes in the halls of power the People’s State had lost the people.“

Die Wechsel, die er hier benennt, sind die reihenweise neu besetzten Posten nach 1968. Fröhlich starb 1970 und konnte seinen Triumph nicht genießen, Kresse wurde 1970 abgelöst, Ulbricht 1971 von Honecker entmachtet. Aber da war die Kirche längst genauso rücksichtslos beseitigt worden wie das Augusteum, das Johanneum und das Paulinum. Schon im März 1968 hatte man die Reste des alten Gewandhauses im Musikviertel beseitigt. Alles Aktionen, die bei den Leipzigern nicht nur Entsetzen auslösten, sondern sie zunehmend resignieren ließen. Sie hatten mit aller Macht demonstriert bekommen, dass sich diese Funktionäre zwar gern mit dem Mäntelchen Demokratie und Volksverbundenheit schmückten – aber tatsächlich trafen sie einsame Entscheidungen weitab vom Leben der Menschen, waren nicht zum Gespräch bereit, glaubten aber, mit martialischen Aktionen ihre Herrschaft zementieren zu können. Auch im Stadtbild.

Für Demshuk ist dieser Mai 1968 die Keimzelle für den Oktober 1989. Die Mächtigen hatten Gespräch und Kooperation verweigert, Leute wie der Volkskammerpräsident Johannes Dieckmann wuschen öffentlich ihre Hände in Unschuld und taten so, als hätten die Entscheidungen ausgerechnet beim gewählten „Souverän“, der Leipziger Ratsversammlung gelegen. Die hat tatsächlich noch am Ende (mit nur einer Gegenstimme) den Abrissplänen zugestimmt. Und als ausgerechnet dieser eine Pfarrer Rausch dagegen stimmte, rastete Paul Fröhlich wohl ganz persönlich aus, denn von den „gewählten Volksvertretern“ erwartete man keine Gegenstimmen, sondern reine Akklamation. Ebensolches Theater hatte es zuvor ja auch an der Uni gegeben, der die Universitätskirche ja eigentlich gehörte.

Logisch, dass die Leipziger das alles nur noch als Farce betrachten konnten und fortan keines der gewählten Gremien mehr ernst nahmen. Aber auch die gescheiterten Einsprüche gegen die Zerstörung hatten Folgen. Auch wenn es scheinbar nur kleine Gesten des Protestes waren. Aber in den nächsten Jahren würden sich die Formen des zivilgesellschaftlichen Protestes neu formieren. Gerade in Leipzig würde sich eine neue Protestkultur entwickeln, die mit den Erfahrungen von 1968 aufwuchs.

Es klafft keine Lücke zwischen 1968 und 1989. Eins führt gerade in der derart brüskierten Bürgerstadt Leipzig zwangsläufig zum anderen. Gerade weil ihre Zerstörung so sinnlos war, stand die Universitätskirche fortan als Symbol für alles, was die Funktionäre der SED der einst stolzen Bürgerstadt Leipzig angetan hatten. Und wie sehr sie die engagierte Öffentlichkeit mit ihrer Beseitigung der Kirche brüskiert hatten. Andrew Demshuk: „With fatal results for any future public engagement, the regime has miscalculated by underestimating the potency of public resolve. The people would not forgive in power when, in defiance of clear and longstanding public opinion, they demolished the University Church.“

Am 30. Mai 1968 begann in Leipzig das Ende der DDR. Die „Volkspartei“ SED hatte das Volk in aller Öffentlichkeit in die Eier getreten. 21 Jahre später würde dieses Volk auf dem verschandelten Karl-Marx-Platz stehen und den Uniformierten zurufen: „Wir sind das Volk.“

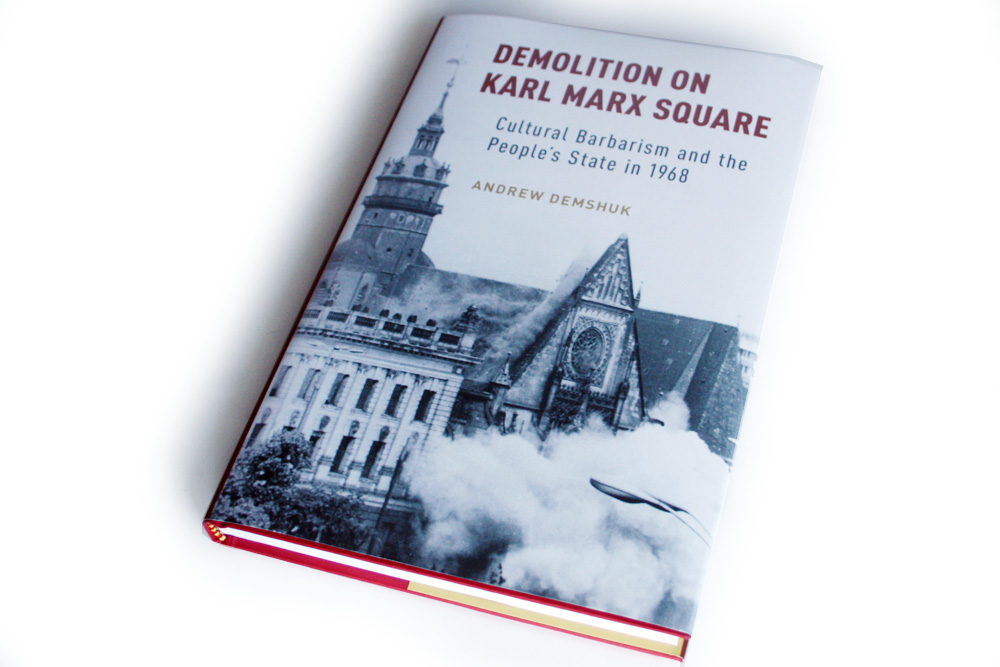

Andrew Demshuk Demolition on Karl Marx Aquare, Oxford University Press, New York 2017.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher