Es gibt eine Menge Bücher, die vor 1989 im Osten nicht erscheinen durften. Simone Barck und Siegfried Lokatis berichten in ihrem Buch „Zensurspiele“ über die berühmtesten Fälle. Die meisten Fälle freilich erlangten nie Berühmtheit, denn sie blieben schon vorher in jenem Grauraum hängen, in dem große und kleine Funktionäre ihren Missmut deutlich machten. So ein Fall ist auch Ralph Grünebergers „Leipziger Liederbuch“.

Eigentlich war es sogar ein Auftragswerk des damals mächtigen Volkseigenen Kombinats GISAG. Man leistete sich damals Kultur. Jeder Großbetrieb hatte eine Kulturabteilung. Und die großen Kombinate gaben regelmäßig Auftragswerke in Arbeit. Dazu gehörten dann auch mal solche Liederprogramme wie dieses. Durchaus auch an junge Autoren wie Ralph Grüneberger, die schon längst ihre Schwierigkeiten hatten mit dem Interpretationsmuster der Mächtigen. Denn Grüneberger war auch damals schon bekannt für seinen aufmerksamen und verständnisvollen Blick auf die Menschen, die die Wirtschaft in und um Leipzig am Laufen hielten. Seine Texte zeichnen die Gezeichneten oft erbarmungslos – aber immer mit einem großen Verständnis. Denn diese Welt war ihm nicht fremd. Er kannte sie nur zu gut, kannte die abendlichen Kneipenbesuche, in denen sich der Frust auf die Leber gesoffen wurde, kannte die Ströme zu den morgendlichen Bahnen, die die Massen in die Betriebe fuhren, kannte die Frauen an den Maschinen, die von ein klein wenig Glück im Leben träumten.

Eigentlich war keiner besser prädestiniert, genau über diesen rauen Alltag der Werktätigen (wie das damals hieß) zu schreiben und ein Lied auf die Malocher und ihre Stadt zu schreiben. Was Grüneberger auch tat. Nur: Funktionäre verstehen Realität immer ein bisschen anders. Und schon früh zeigte sich der Dissens, zeigte sich der zugeordnete Genosse unzufrieden. Das blieb so bis zum Ende, auch wenn das Liederbuch tatsächlich zwei Aufführungen erlebte, eine davon im Gewandhaus. Eine hat sogar der Rundfunk aufgezeichnet und die Aufnahme konnte im Sächsischen Staatsarchiv aufgefunden werden.

Sie liegt als CD dieser Erstveröffentlichung des Liederbuchs bei, das – vertraglich gesichert – eigentlich 1987 zur Uraufführung schon erscheinen sollte. Aber das unterließ man lieber. Dazu waren einige Texte dann doch zu doppelbödig. Wie das so ist mit Lyrik, wenn der Dichter die Klappe nicht halten kann und den Worten ihre An- und Beiklänge abluchst. Was Lyrikleser in der DDR zu genießen wussten. Leser sowieso. Aber nicht alles stand zwischen den Zeilen. Manches steckte gut verpackt mitten im Text. Da genügte eine Anspielung – und auch die staatlichen Organe wurden munter.

Der komplette Literaturbetrieb in der DDR war durchwacht. Und bevor ein Buch erscheinen konnte, hatten nicht nur die Lektoren den Text studiert. Schon mit seinem ersten Lyrikband erlebte Grüneberger diese Winkeltänze – und wie sehr sie die Veröffentlichung eines Gedichtbandes verzögern konnten. Im Binnenteil des Buches erzählt er über diese Startphase als Lyriker und über seine Erfahrungen mit der still waltenden Zensur. Wer zu deutlich wurde, der riskierte nicht nur, dass das Buch nicht erschien. Die Mächtigen konnten ungnädig sein.

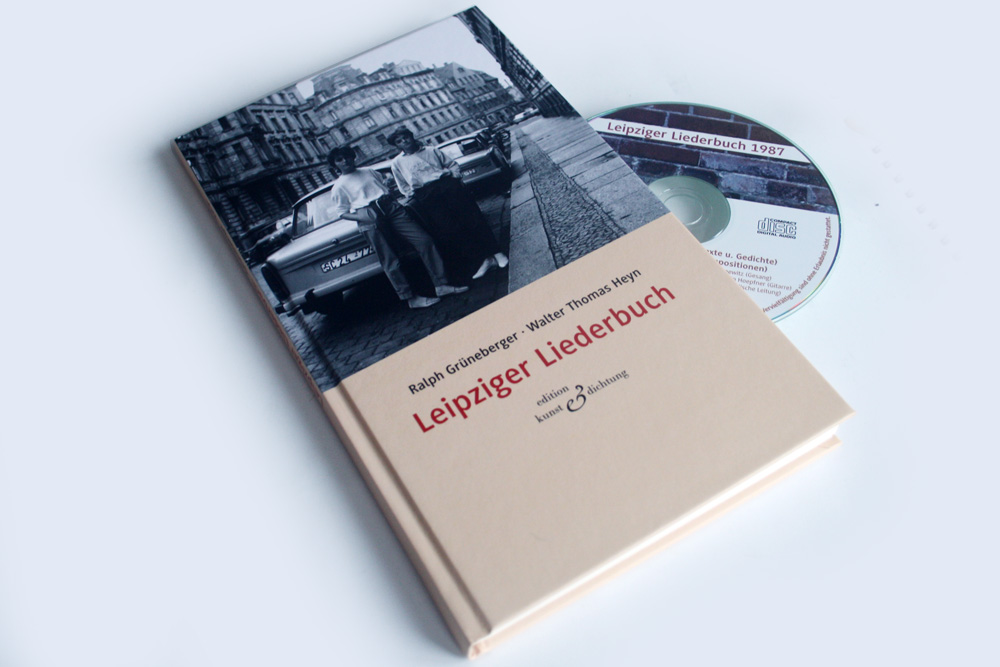

Ihr Misstrauen war allgegenwärtig. Sie witterten selbst da Gefahr, wo der Dichter nur wortgewaltig mit Assoziationen spielt. Heute, so stellt auch Ralph Grüneberger fest, wirken die Texte überhaupt nicht mehr ungewöhnlich. Anstößig schon gar nicht. Niemand würde bestreiten, dass sie das rußige Leipzig der 1980er Jahre genau beschreiben. Ein paar Schwarz-weiß-Fotografien lassen es auch sichtbar werden. Man riecht die kohlenrauchgeschwängerte Luft, die ganze Tristesse einer auf Verschleiß gefahrenen Stadt, deren Schönheit ihre Bewohner schon lange nicht mehr sehen konnten. Eine Darstellung, die so nicht wirklich offiziell erwünscht war. Sie entsprach nicht dem Jubelbild vom siegreichen Sozialismus, das man gern hören und sehen wollte. Wenigstens in den Gedichten der Dichter. Was Grüneberger in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Walter Thomas Heyn auf die Beine stellte, klang nicht nur dissonant, es beschrieb sehr plastisch eine dissonante Welt.

Wobei auch der kleine Streit auffällt, den seinerseits Heyn als Schüler von Siegfried Malthus mit den musikalisch ungebildeten Funktionären ausfocht, die unbedingt eine Schostakowitsch-Musik haben wollten und ganz bestimmt nichts Volksliedhaftes wie von Hanns Eisler. Augenscheinlich kannten sie die Musik Dmitri Schostakowitschs gar nicht, sie hätten sich wohl sehr erschrocken. Aber wenn sich ein Funktionär Musik im Stile Schostakowitschs wünscht, bekommt er sie auch. Auch wenn es eindeutig Kompositionen in der Tradition Hanns Eislers sind, die man auch auf der Aufnahme von 1987 hört. Denn natürlich ging es Grüneberger wie Heyn um das Volksliedhafte. Die scheinbare Einfachheit und Eingängigkeit der Komposition, die trotzdem die Widersprüche im Text nicht überspielt.

30 Jahre später haben beide nun die Chance ergriffen, die Texte noch einmal hervorzuholen, einige auch komplett umzuschreiben, damit auch hörbar wird, dass Leipzig sich verändert hat. Und wie es sich verändert hat. Das neu eingespielte Programm kann man auf der zweiten beigelegten CD anhören. Und natürlich sind auch alle Texte im Buch nachlesbar, ergänzt um weitere Leipzig-Gedichte, in denen sich Grüneberger mit den Wunden seiner Stadt auseinandersetzt, eine Musikrezension von 1987 und natürlich den Essay „Gelebte Zensur“, in dem Grüneberger die ganze Vor- und Nachgeschichte erzählt. Ein Text, der auch spürbar macht, wie frustrierend die permanenten Eingriffe der Mächtigen waren. Denn wenn man diese ganzen Änderungswünsche überforderter Funktionsträger zusammendenkt, dann merkt man, wie sehr sie die Phantasie und Unbekümmertheit der Betroffenen zerstörten. Wie viel ist eigentlich damals nicht geschrieben worden, weil die Gemaßregelten die Schere des Zensors schon im Kopf hatten? Und wie viel Müll wurde produziert, nur um den Mächtigen zu gefallen?

Das „Leipziger Liederbuch“ ist nun mit 30-jähriger Verspätung erschienen. Es hätte auch 1987 gepasst. Denn es beschrieb nur zu genau, was die Leipziger selbst erlebten: „Leipzig, du bist keine Schönheit / Deine Haut ist schon viel grau / du rauchst dich kaputt auf Lunge …“

Fehlende Liebe zu seiner Heimatstadt konnten die Funktionäre dem Dichter nicht vorwerfen. Aber wer darf denn die Wahrheit schreiben im Land der Allmächtigen?

Darf man das? – Gute Frage. Den damaligen Lyrikbänden brachte das bei den Leserinnen und Lesern eine hohe Aufmerksamkeit und für heutige Verhältnisse hohe Auflagen. Denn zu Recht erwarteten die Leser, dass in den Gedichten ein Stück von der Wirklichkeit steckte, die offiziell nicht benannt werden durfte. Der Reiz ist weg. Aber die Gedichte atmen noch immer. Auch mit der inzwischen von Grüneberger formulierten Frage: Was ist aus seinen Heldinnen des Alltags geworden? Eins der neueren Gedichte zeichnet diesen Lebensweg. Und irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass es wohl auch nachher all jene gebeutelt hat, die schon vorher gebeutelt wurden. Nur Leipzig ist heute schön bunt und sauber. Kinder, wie die Zeit vergeht.

Ralph Grüneberger, Walter Thomas Heyn „Leipziger Liederbuch“, ein Liederlesebuch mit 2 CDs, Edition Kunst & Dichtung, 24,90 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher