Für FreikäuferAm 1. Dezember ist es endlich so weit. Mit einem Festakt und einem Festkonzert wird das Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli – am 1. Dezember eröffnet. Gefeiert wird bis zum Universitätsgeburtstag, dem Dies Academicus am Montag, 4. Dezember. Und pünktlich zu diesem Finale liegt jetzt auch dieses opulente Buch vor. Das auch ein streitbares ist. Denn um kein Leipziger Gebäude wurde in den vergangenen 15 Jahren so heftig gestritten wie um St. Pauli.

Womit man schon mittendrin wäre in den zumeist medial überspitzten Deutungskämpfen. Wenn Menschen sich streiten, ist das ja ein gefundenes Fressen für einige Zeitungen, die gerne zuspitzen, draufhauen, anfeuern. In mehreren Beiträgen im Buch wird das auch widergespiegelt, analysiert, eingeordnet. Dutzende nachdenklicher Autoren hat Peter Zimmerling, der Erste Universitätsprediger, gesucht und gefunden, die in mehreren reich bebilderten Kapiteln auf die fast 800-jährige Geschichte der Paulinerkirche, die Dominikaner, die Widmung als Universitätskirche, die Rolle als Begräbnisort, Musikort und Stein des Anstoßes eingehen. Und natürlich auf die Frage, warum es die Machthaber von 1968 so darauf anlegten, die Kirche mit einer Sprengung aus dem Weg zu räumen. Und warum der Protest dagegen so wichtig war – und was das möglicherweise mit alldem zu tun hatte, was damals zeitgleich in Prag, Paris und Westdeutschland geschah.

Geschichte ist keine gerade Linie von gestern nach heute, sondern ein Schlingern, Stocken, Ausbeulen. Ein Prozess, in dem die meisten Akteure nicht rational handeln und vieles, was wie eine historische Zäsur wirkt, nichts anderes als eine engstirnige Machtdemonstration war. Was viele Akteure, die sich seit Beginn der 1960er Jahre gegen den geplanten Abriss der Kirche engagierten, zu spüren bekamen. Als der Beschluss zum Abriss gefällt war und die hektischen Aktivitäten zur Sprengungsvorbereitung begannen, war kein Verantwortlicher mehr zu erreichen. Die Funktionäre tauchten ab. Eigentlich war es genauso wie 1989: Wenn man die Funktionäre dieses seltsamen Landes aus zweiter Hand wirklich mal zur Rede stellen wollte, war da nichts. Am Lack durfte nicht gekratzt werden, sonst griff gleich der Polizei- und Geheimdienstapparat zu.

Einige Autoren vermuten ja, dass der Streit ab 2002, als es um die Deutungshoheit ging, ob der von Erick van Egeraat entworfene Bau nun eine Kirche oder eine Aula sein sollte, mit diesen alten Verkrustungen zu tun hatte. Und einige Leserkommentare aus der LVZ deuteten es zumindest an, dass die alten Betonköpfe mit ihrer stählernen Meinung noch immer aktiv waren. Aber Leserbriefe erzählen nicht immer davon, was die Mehrheit wirklich denkt. Oft genug schaffen sie sogar ein trügerisches und falsches Bild. Genauso wie die mehrfach zitierten 83 Prozent der Leipziger, die nun mal keiner Kirche angehören. Man lebe also in einem ganz säkularen Umfeld. Worte sind trügerisch. Oft werden sie wie Keulen verwendet und künstliche Differenzen werden aufgemacht, weil die Kombattanten mit der Symbiose nicht umgehen können, die van Egeraat hier ganz bewusst geschaffen hat. Gerade der Beitrag des holländischen Architekten ist lesenswert, weil er erzählt, wie bewusst er hier Architektur eingesetzt hat, damit beide Räume nicht voneinander trennbar sind. Wer im Aulabereich sitzt, muss auch die Kirchenästhetik wahrnehmen, die an Gewölbe und Pfeiler der einstigen Paulinerkirche erinnert. Und wer im „Andachtsraum“ ist, nimmt auch immer die Dimension des Aula-Raumes war. Die Glaswand ist ja durchsichtig und soll auch zu großen Veranstaltungen geöffnet werden.

Und was van Egeraat zu Recht betont: Damit hat Leipzig wieder einmal ein Bauwerk bekommen, das weltweit einmalig ist. Der Architekt staunt bis heute, was gerade in diesem durchregulierten Deutschland trotzdem möglich ist, wenn aus einmal gefassten Entschlüssen am Ende dann tatsächlich konsequent ein Bau entsteht, der die Intensionen aller Beteiligten in sich vereinigt. Gerade deshalb ist ja die „Schlacht“ teilweise so heftig geworden: Jeder hat sich in der genialen Lösung van Egeraats wiedergefunden – aber jeder wollte jetzt seine Deutungshoheit durchdrücken. Zumindest in diesen Medien, die für jeden Streit ihre Seiten öffnen.

Und das verweist auf etwas anderes, was nicht nur Zimmerling thematisiert und was auch nicht nur mit der ganz und gar nicht heiklen Frage zu tun hat, ob das geistige Zentrum einer Universität nun gar noch religiöse Nutzungen und Bezüge haben darf, ob dadurch gar die reine Wissenschaft wieder mit Religion vermengt wird.

Mehrere Autoren greifen die uralte Diskussion Glaube versus Wissen auf, manchmal gar mit der freudigen Feststellung, das habe sich längst erledigt. Hat es sich nicht. Denn das Problem ist die Gleichsetzung. Was sich bis in die heutigen Diskussionen um Verschwörungstheorien, „christian science“ und was der Grenzüberschreitungen mehr sind, fortsetzt. Jeder Blick in soziale Netzwerke zeigt, dass die meisten Menschen nicht mal wissen, was Fakten sind und was nur Behauptungen und Meinungen.

Zimmerling bringt einen Begriff, der zu denken gibt: „In der städtischen Umgebung des Universitätsgottesdienstes – bei einem Großteil der Leipziger Bürgerinnen und Bürger –- gilt der Atheismus als natürlich, die fehlende Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche als normal und der Szientismus als einzig wissenschaftlich begründete Weltanschauung.“

Mal abgesehen davon, dass die meisten Leipziger den Begriff Szientismus nie gehört haben werden, ist er hier auch noch falsch angewendet. Er beschreibt nicht wirklich das, was Zimmerling meint. Dass ihn Zimmerling benutzt, hat seinen Grund in der Annahme, es gäbe als Gegenstück zum religiösen Denken so eine Art wissenschaftliches Denken, das dann von Atheisten bevorzugt wird. Die Wahrheit ist aber leider: Die meisten Menschen denken gar nicht wissenschaftlich. Sie haben nicht mal die paar Grundlagen des wissenschaftlichen Denkens verinnerlicht, die ihnen in der Schule beigebracht wurden. Sie glauben alles mögliche, sind für jede Lüge und jedes Gerücht zu haben und sind wohl auch meistens der Überzeugung, dass es reicht, eine Meinung zu allem zu haben, die man nicht hinterfragen und überprüfen muss.

Wären die meisten Menschen geschult im wissenschaftlichen Denken, wir würden die meisten Probleme dieser Zeit nicht haben. Wir hätten sie entweder gelöst oder wären dabei, sie zu lösen. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Aber es zeigt ein Stück weit, wie Kirche heute über unsere Gesellschaft denkt und warum sie so ratlos ist dabei. Sie kennt ihre „Gegner“ nicht. Und sie macht deshalb auch so auffallend wenige sinnvolle Vorschläge für die Gegenwart. Das auffällige Scheitern des „Kirchentags auf dem Weg“ ist symptomatisch dafür. Und das Wiederkäuen der 83 Prozent auch. Beides erzählt davon, dass zumindest die Kircheninstitutionen den Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft verloren haben.

Gerade deshalb ist dieser Hybrid von Kirche und Aula, wie es Alexander Deeg in seinem Beitrag nennt, so außerordentlich. Und richtig. Er zwingt geradezu dazu, dass sich die Nutzer dieses hybriden Raumes mit der Komplexität der Wirklichkeit und – hoppla – des Menschseins auseinandersetzen müssen. Und nicht nur Zimmerling wünscht sich viele Veranstaltungen in dem Raum, die sich genau mit dieser Komplexität beschäftigen. Vielleicht gehen ja die Soziologen und Psychologen voran, die in Leipzig am besten wissen, dass der Mensch selbst ein hybrides Wesen ist – eines, das glaubt und zu wissen glaubt, das aber auch zum wissenschaftlichen und analytischen Denken fähig ist, zur gedanklichen Grenzüberschreitung und zum Fühlen. Erstaunlich: Aber über Emotion spricht keiner der Autoren, obwohl an St. Pauli alles Emotion ist – sowohl die historische Verwurzelung, der Schock der Sprengung, die Begeisterung für die Verwirklichung eines neuen St. Pauli, der Streit um die trennende Glaswand erst recht. Bis hin zu dem, was Zimmerling als Dissens zwischen Kirchenzugehörigkeit und „Szientismus“ auszumachen glaubt. Den es gar nicht gibt.

„Mit der Sprengung wurde die für das Abendland konstitutive Verbindung zwischen Glaube und Vernunft, Theologie und Wissenschaft sowie Kirche und Gesellschaft aufgekündigt“, schreibt er.

Was selbst im Kontext der anderen Beiträge im Buch schlichtweg falsch ist. Denn gerade die Texte, die sich mit der Motivation der SED-Funktionäre beschäftigen, die die Sprengung geplant haben, zeigen, dass diese Sprengung auch gegen Vernunft und Wissenschaft gerichtet war. Hier sollte das selbstbewusste Leipziger Bürgertum genauso getroffen werden wie der liberale Geist von Forschung und Lehre, der an der Universität bis in die 1950er Jahre noch zu Hause war. Zimmerling vergisst selbst, was viele der anderen Autoren extra betonen: Mit der Kirche wurde wenig später auch das Augusteum beseitigt, indem sich der legendäre Hörsaal 20 befand, in dem Hans Mayer einst lehrte. Und – das wird etwas seltener erwähnt – es war ein Versuch, die Geschichte zu kappen. Im flachen Denken der SED-Funktionäre war ihre Gesellschaft so neu, dass sie auf jeglichen Bezug zur vorhergehenden feudalen und bürgerlichen Geschichte verzichten konnte.

Nur so am Rand: Marx hätte sich im Grab umgedreht. Ganz abgesehen davon, wie falsch sein Spruch, die Religion sei Opium für das Volk, immer wieder benutzt wurde und wird. Der Bursche wusste noch, wie wichtig Religion für die Erniedrigten und Beleidigten als Trost und Zuflucht war. Denn hinter dem Spruch lauert etwas anderes, was gern vergessen wird: Dass der Mensch in seinem hybriden Dasein mit Wissenschaft allein nicht glücklich wird. Siehe oben: Emotionen.

Er setzt sich zu seinem Leben und seiner Welt immer in Beziehung. Und es ist ihm immer ein Bedürfnis, sich in dieser Welt angenommen zu fühlen, geliebt und geachtet und respektiert. Und da kommt man zu einem Punkt, der als Wort in einigen Texten auftaucht, aber zumeist nicht weiter ernst genommen wird, weil die Autoren immer noch glauben, der Dissens bestehe zwischen Glauben und Vernunft.

Tut er gar nicht. Müsste man als Kirche eigentlich wissen. Aber Apparate neigen immer wieder dazu, sich zu verbürokratisieren und abzuschotten und so zu tun, als wären die anderen Leute, diese komischen Atheisten, irgendwie nicht vollständig. Als fehlte ihnen etwas.

Dass heute vielen Menschen etwas fehlt, ist unübersehbar. Nur benennt es kaum einer. Spiritualität heißt das Wort. Vielleicht findet mal jemand ein besseres, aber genau das ist der Grund dafür, warum die Menschen vor Jahrtausenden Religion entwickelten und sich Götter erfanden. Denn all das ist ein menschlicher Versuch, sich in der Welt auch emotional zu verorten, sich nicht so klein und ausgesetzt zu fühlen, sich in Beziehung zu setzen zu allem, was man so als kleiner, unwissender Mensch (noch) nicht begreift.

Die Wissenschaft hat uns geholfen, eine Menge von den unfassbaren Phänomenen mittlerweile zu begreifen, aber sie kann natürlich die Tatsache nicht auflösen, dass wir weder alles beherrschen können, noch gefeit sind gegen Unglücke, Katastrophen, Verunsicherungen und Faszination. Und auch nicht gegen das Aufbrechen unserer schlimmsten tierischen Gedankenlosigkeiten. Deswegen haben die frühen Zivilisationen auch die Moral mit in die Religion gesteckt: Um sie wirksamer zu machen.

Denn eine Menge unserer Zeitgenossen haben erfahren, was passiert, wenn das Tier in uns Amok läuft. Und was passiert, wenn die Moral sich vom Wissen absondert. Dann wird auch Wissenschaft missbraucht. Und zwar zu den fürchterlichsten Dingen. Bis hin zur Erfindung einer „wissenschaftlichen Weltanschauung“ (was für ein Begriff!), deren Inhalte sich bei genauerer Betrachtung als verkappter Personenkult entlarven.

Es stimmt schon, dass man sich mit dieser geistigen Vorprägung in DDR-Zeiten beschäftigen muss. Es stimmt auch, dass noch kein Mensch damit angefangen hat.

Ich schätze mal: Dafür gäbe es keine Fördergelder. Das wollen die meisten Leute gar nicht wissen, weil dieses Muschebubu in lauter Vermutungen viel zu schön ist. Dieses Konstruieren künstlicher Gegensätze, über die sich dann 15 Jahre lang mit scharfen Waffen gestritten wird. Aber nicht grundlos gibt es auch ein, zwei Nebensätze im Buch, die daran erinnern, dass es diesen Neubau ohne die Friedliche Revolution nie gegeben hätte. Und dass diese Revolution etwas Besonderes war, was auch schon wieder vergessen ist. Denn sie war etwas, was politische Vorgänge meist nie sind: ein spiritueller Akt. Wer die Demonstrationen und die Momente der emotionalen Befreiung erlebt hat damals, der weiß, was das war. Dass hinter dem „Wir sind das Volk“ eine ganze andere Emotion mitschwang, nämlich ein hochemotionales: Auch wir sind Menschen! Nehmt uns endlich ernst!, – vergessen, wegretuschiert. Es passt nicht in die gewollte Erzählung.

Und soll ich Ihnen etwas sagen? – Genau das ist der Punkt der Enttäuschung, der heute viele Ostdeutsche zur Verzweiflung bringt, weil sie die einen Funktionäre, die sie als Mensch nicht gleichwertig behandeln wollten, in die Wüste geschickt haben, und dafür neue Besserwisser bekamen, die sie genauso von oben herab behandeln. Wie Unmündige. Wie Nicht-Gleichwertige sowieso. Und dann kommt diese beleidigte Kirche daher und jammert darüber, dass die Ostdeutschen alle Atheisten sind.

Vielleicht haben es Peter Zimmerling und seine Co-Autoren gemerkt, wie hoch sie die Latte gehängt haben, als sie dafür plädierten, dass dieser hybride Kirche-Aula-Raum Ort für grenzüberschreitende Veranstaltungen werden soll, die nicht nur Wissenschaft und Religion ins Gespräch bringen sollen, sondern auch Gesellschaft und Transzendenz. Was Deeg ja erwähnt: die Fähigkeit, über das Jetzt und das Sosein hinauszudenken. Die uns in weiten Teilen der Gesellschaft sichtlich abhandengekommen ist. Einen Übergangsort nennt es der von Deeg zitierte Homi K. Bhabha, an dem man „zu Unterbrechungen und Aufbrüchen, zu neuem Denken und überraschenden Einsichten kommen kann.“

Und so einen Ort hat sich Leipzig gegönnt, staunt Erick van Egeraat.

Und augenscheinlich war keine Stadt dafür so prädestiniert wie die Stadt der friedlichen Revolution. Leipzig braucht kein statisches Denkmal für die bis heute unvollendete Revolution von 1989. Aber so einen Ort braucht es, so, wie es sich die Sieger im eigentlichen Denkmalswettbewerb ja mal gedacht haben: ein Forum für die ganze Stadtgesellschaft (und nicht nur fürs Universitätsvolk), eine Agora, auf der Öffentlichkeit und Spiritualität sich wieder begegnen können. Und immer wieder neu ausgehandelt werden kann, wo die Mitte unseres Daseins ist.

Nun ist das glatt wieder zu einem bissigen Essay geworden. Aber das Buch regt einfach dazu an. Gerade weil einige Autoren sehr akribisch versuchen, die Streitpunkte zu beleuchten, die den Bau des Paulinums, wie es die Uni nennt, begleiteten. Und weiter begleiten werden. Bis hin zu Musik, Ausstattung und Architektur fassen es die in diesem Buch versammelten Beiträge zusammen. Ein würdiger Beitrag zur endgültigen Fertigstellung dieses Jahrzehntbaus, der auch zeigt, wie kreativ man sich eine scheinbar zerstörte Geschichte wieder aneignen kann und dabei einen Raum schafft, der geradezu dazu einlädt, sich über die nicht existenten Grenzen zwischen Vernunft und Spiritualität Gedanken zumachen. Eins kann nicht ohne das andere. Ein Mensch, der nur glaubt, aber nicht kritisch zu denken vermag, ist genauso reduziert wie ein Mensch, der zwar rational handelt, aber zu emotionalem Berührtsein nicht fähig ist. Wer das beides trennt, schafft Ungeheuer.

Da kann man gespannt sein, ob es die Herren Professoren hinbekommen, diesen hybriden Raum auch genau so zu füllen – oder ob der Streit künftig in Nutzungsfragen kulminiert und die streitsüchtigen Zeitungen sich freuen über so viel Zirkus fürs Volk.

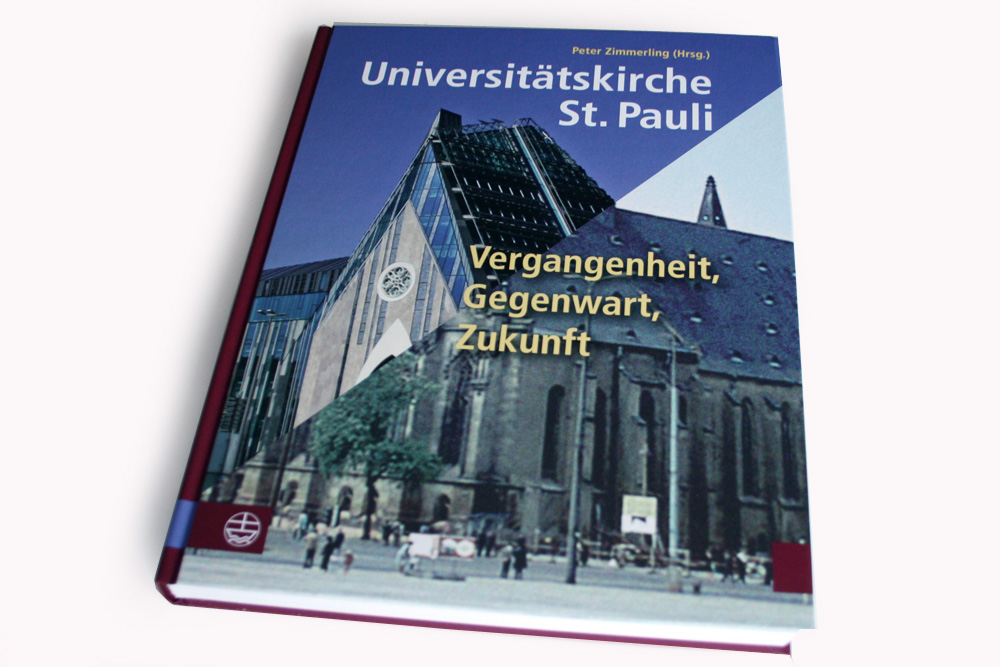

Peter Zimmerling Universitätskirche St. Pauli, Evangelische Verlagsanstalt,Leipzig 2017, 30 Euro.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher

Benötigt es für das Fühlen, für die Emotion, tatsächlich ausgerechnet ein christliches Gotteshaus im Herzen der Universität? Mit aufgeladenen Symbolen, mit denen sich viele nicht identifizieren können?

Und zeigen Sie mir den rationalen Wissenschaftler “ohne Gefühl“, der jahrelang studiert, sich emporarbeitet für nicht allzu viel Geld, Forschungsgelder für seine Idee beantragt oder im Team seine Idee vorträgt – und dann nach Jahren sysiphoshafter Kleinstarbeit gebannt auf seine Ergebnisse schaut. Und sie stolz präsentiert.

Wissenschaftler sind staunende Kinder, die sich die großen und kleinen Fragen der Welt stellen. Wie könnte man ihnen “Spiritualität“ (anderen Begriff für das Staunen über die Welt) absprechen?

Es ist mir unbegreiflich, warum man hier nach 300 Jahren Aufklärung noch immer eine Hirtenreligion draufstülpen will.