Schon beim Lesen des ersten Bandes von „Shane Calhoun“ war die Frage im Hinterkopf immer da: Warum schreibt ein Senior mit dem Geburtsjahr 1938 einen Western? Mehrbändig, denn mit dem jungen Shane Calhoun hat Döhrel ja einen Helden geschaffen, mit dem er jetzt durch den ganzen wilden Nordwesten der USA reitet und Ganoven erledigt. Literarische Vorbilder sind allgegenwärtig.

Und man hört sie auch regelrecht aus den bühnenreifen Dialogen der Figuren – da steckt jede Menge Karl May drin, ein wenig Jack London – gerade in diesem 2. Band, mit dem es zu den Trappern in die Berge geht – ein gutes Stück James Fenimore Cooper. Und da ist man im Grunde am Anfang dieser Welten, die mit der Wirklichkeit so erstaunlich wenig zu tun haben und trotzdem bis heute funktionieren. In immer neuen Western (immer blutiger, brutaler, heimtückischer) und immer neuen Rancher-Sagas (immer idyllischer, immer herzerweichender, immer christlicher) werden sie forterzählt. Sie gehören zum Selbstverständnis jenes Landes, das sich gern als „God’s own country“ versteht und auch so benimmt – sehr missionarisch.

Und diese Heldenerzählung, die mal mit der Jungfräulichkeit eines ganzen Kontinents begann und dem Hohelied auf die Pioniere, ist auch deutschen Erzählern tief eingebrannt. Sie erkennen sich darin wieder, stärker noch als in den Rollen, die ursprünglich mal das Vorbild für die edlen Wilden waren (diese Vor-Bilder findet man bei Rousseau, Chateaubriand und Byron) oder den von Gerechtigkeitssinn erfüllten Cowboys, Sheriffs oder Westlern à la Shatterhand (für die man die Vorbilder direkt in den Ritterromanen von Walter Scott oder den Musketierromanen von Dumas findet). Wer sich in die (möglichst ungekürzten) Romane des Scottschen Literaturzeitalters stürzt, der landet eben nicht nur in einer farbenprächtig geschilderten Fiktion des Mittelalters, sondern auch in seitenlangen Dialogen, in denen sich die edlen Helden gegenseitig ihre ritterlichen Werte versichern und erklären, bevor sie dazu schreiten, sich mit mächtigen Schwerthieben darnieder zu metzeln. Es sind Dialoge, die an schillersche Dramen erinnern, als hätten sich die Autoren des historischen Genres geschworen, den Goethe-Spruch „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“ mit lauter vorbildlichen Vollstreckern der Gerechtigkeit zu illustrieren. Das ganze später entstandene Western-Genre lebt davon und reduziert die Komplexität der Welt auf den Showdown im Kampf zwischen Gut und Böse.

Das ist im Grunde Amerika pur. Eine Primitivität, vor der sich schon Mark Twain grauste.

Die aber augenscheinlich die amerikanische Gesellschaft dominiert. Bis heute. Bestes Beispiel ein Donald Trump, der in den Nahen Osten reist und genauso wie seinerzeit George W. Bush die dortige Problematik in einem derart platten Spruch bündelt, wie er ihn in Saudi-Arabien äußerte: „Dies ist kein Kampf zwischen verschiedenen Religionen, sondern ein Kampf zwischen Gut und Böse.“

Der Mann hat zu viele Western geguckt.

Aber: Kann man sich dem entziehen? Wie tief sickern diese modernen Mythen eigentlich in unser Unterbewusstsein? Wie sehr bestimmen sie unser Denken und Tun? Wie sehr werden sie in jungen Jahren die eigentlichen Ideale unseres Lebens? Was würde dabei herauskommen, wenn alle alten Männer ihre Lebensmythen aufschreiben würden? Was würde man da zu lesen bekommen?

Ich vermute mal: verdammt viele Shane-Calhoun-Geschichten in diversen Abwandlungen, aber alle sehr heldenhaft, sehr tapfer, sehr abgeklärt – und unentwegt engagiert im Kampf gegen das Böse. Das ja in Western sehr leicht zu erkennen ist: Die Ganoven sehen wie Ganoven aus, verhalten sich auch so und verraten sich durch prahlerische Reden. Der Traum ist nachvollziehbar. Aber auch bei Dieter Döhrels Geschichten geht es einem wie seinerzeit bei Karl May: Das Wichtigste fehlt. Wahrscheinlich, weil man es wirklich nur mitbekommt, wenn man die Dinge selbst erlebt hat. So wie Jack London, dessen Geschichten ungefähr zur selben Zeit spielen wie die Calhoun-Geschichte. Und auch bei London gibt es diese Sehnsucht nach dem großen Abenteuer und dem reinen Helden, dem Über-Helden. Hier ist er eigentlich zu Hause. Und manch ein Kritiker hat London dieses Heldenbild vorgeworfen, die etwas simplifizierte Adaption des Darwinschen „struggle for life“ und „survival of the fittest“.

Wobei man es als Leser Jack London nie vorwerfen kann, denn damit beschrieb er ja nur die (mystifizierte) Seele seines Landes. Den Traum vom Aufstieg des Underdogs in einer Gesellschaft, die dem Begabten und Fleißigen scheinbar alle Möglichkeiten einräumte. Aber nur, wenn er bereit war dafür zu kämpfen. Ein Traum, der sich in den Western regelrecht in mythische Legenden verwandelte.

Wobei der junge Rancher-Sohn, den Dieter Döhrel in die Wälder des Nordwestens schickt, eher nicht auf Reichtum und Karriere aus ist, sondern eigentlich das richtige, harte Leben direkt in der ungezähmten Natur kennenlernen möchte. Dabei trifft er mit dem Trapper Old Smoky einen jener warmherzigen Typen, wie sie die jungen, noch unfertigen Helden der großen Aventiuren immer treffen: Ratgeber, Lehrmeister, verehrte Vorbilder. Einen Winter verbringt Shane in der Hütte des erfahrenen Jägers, bevor beide aufbrechen, um in der Handelsstation unten in der Ebene die erjagten Tierfelle einzutauschen. Aber dort trifft sie das Verhängnis, trifft Shane auf die schlimmste Bande unter den wilden Männern der Wälder und wird gezwungen, sich fortan mit jedem einzelnen dieser Ganoven anzulegen. Obwohl er das natürlich gar nicht will. Fortwährend hadert er mit seinem Gewissen. Ein kaltblütiger Killer wird er also nicht. Was dann einiges Zögern verursacht, was der Geschichte am Ende eine tragische Wendung gibt.

Oder auch nicht. Denn nach all den Karl Mays, Walter Scotts und Coopers sitzt da so ein Zweifler im Hinterkopf, der immer munter wird, wenn wieder eine edel gedachte Passage kommt. Ja, das kennen wir. Manchmal wollen wir so sein. Aber die Erfahrungen aus dem richtigen Leben da draußen sagen uns: Wir sind nie so. Wir reden auch nicht so. Und wahrscheinlich lief das alles im Wilden Westen auch nie so ab, waren die meisten Leute, die das da überlebten, ganz bestimmt nicht edel – aber auch nicht so grundsätzlich böse.

Es ist ein Irrtum, dass die Welt so ist und dass die Dinge so passieren. Oder ein Traum. Ein lebenslanger Traum, der sich nie erfüllt, nicht mal in den Momenten, in denen man als tapferer kleiner Mensch tatsächlich dem Bösen gegenübersteht. Denn in diesen Momenten ist weder Zeit zum Reden noch zum Nachdenken. Die Ereignisse überschlagen sich in der Regel. Und hinterher steht man vor einem blutigen Schlamassel, die Fäuste sind zerschunden, das Adrenalin hat den Blutdruck hochgejagt. Und manchmal nimmt einer dann das Hasenpanier oder überzieht aus wilder Wut. Gerade der vielgerühmte Kampf Mann gegen Mann endet in der Wirklichkeit meist in einer jämmerlichen Katastrophe und lauter Ratlosigkeit. Und er zerstört Reserven und Gewissheiten. Das alles fehlt mir. Fehlte mir schon bei Cooper, den ich natürlich trotzdem wieder herauskrame, wenn mir mal wieder nach edler Romantik ist.

Shane Calhoun wirkt wie aus der Zeit gefallen, zu spät gekommen. Ein edler Engel, der loszieht, um stellvertretend für den Autor noch einmal jene Ursprünglichkeit zu erleben, die sich scheinbar auf das so simple Gesetz der Wildnis reduziert, wo man nur überlebt, wenn man sich allein auf sich selbst verlässt und dem Fremden im Wald misstraut. So benehmen sich amerikanische Präsidenten leider sogar vor aller Welt – und sprechen mit den Wilden in Nahost, als seien es indianische Krieger aus einem Karl-May-Buch. Es ist eine Art Sehnsucht, die Dieter Döhrel da in nun zwei Romanen geschrieben hat, der Traum von einem Leben, wie man es in der heutigen Welt ganz bestimmt nicht leben kann. Klar: Dagegen begehrt man auf. Man möchte ja so gern … Aber diese Art Heldenbild ist ein Trug, sie funktioniert nicht. Und sie verstellt den Blick auf die eigentliche Schönheit des Daseins, das Nicht-Eindeutige, Fragile, sich fortwährend Verändernde aller unserer Zustände.

Deswegen ist diese Sehnsucht nach der Einfachheit von Gut und Böse ein regressives Element. Die erzählerische Sehnsucht nach einer heilen Welt und nach einer eindeutigen Welt. Die übrigens unsere Gesellschaft begleitet, seit sie ihr Tempo überdreht hat und immer mehr Menschen (und vor allem Jungen und Männer) das Gefühl haben, dass alles heillos und unbegreifbar geworden ist. Die literarischen oder filmischen Legenden über diese Sehnsucht nach klaren Fronten werden in Massen konsumiert, prägen, wie man sieht, leider auch die Politik.

Natürlich dreht sich so eine Geschichte auch immer um die Frage von Freiheit und Verantwortung. Aber eine „kalte Freiheit“, wie Döhrel im Titel meint, gibt es nicht. Es gibt nur eine heiße, schweißtreibene Freiheit. Eigentlich berührt er das Thema. Denn frei sind auch die Trapper nicht, auch wenn sie auf größtmögliche Distanz zum „zivilisierten“ Osten leben. Ihre tägliche Freiheit müssen sie sich hart erarbeiten. Das Leben wird vom Allerelementarsten bestimmt. Aber Freiheit bedeutet dann eben genau das: Man ist selbst für alles verantwortlich, was einem passiert, auch alle Niederlagen und Missgeschicke. Man kann niemand anderen mehr verantwortlich machen dafür. Man ahnt, dass auch diese Sehnsucht in Döhrels Geschichte steckt. Die späte Sehnsucht nach einem Leben als Aussteiger, einer Rückkehr zum Elementaren.

Doch die Geschichte vom Wilden Westen ist ja auch die Geschichte eines vergoldeten und verklärten Zeitalters. Heute gibt es nicht mal mehr diese „unberührten Weiten“. Was bleibt? Die Flucht in die Phantasie? Oder vielleicht das Aussteigen hier und jetzt und richtig? Abwerfen die Last einer Konsumgesellschaft, die behauptet, alle Wünsche erfüllen zu können?

Gute Frage.

Aber so betrachtet, sind es nicht die ersten Aussteiger-Geschichten, die wir hier besprochen haben. Und es werden auch bestimmt nicht die letzten sein.

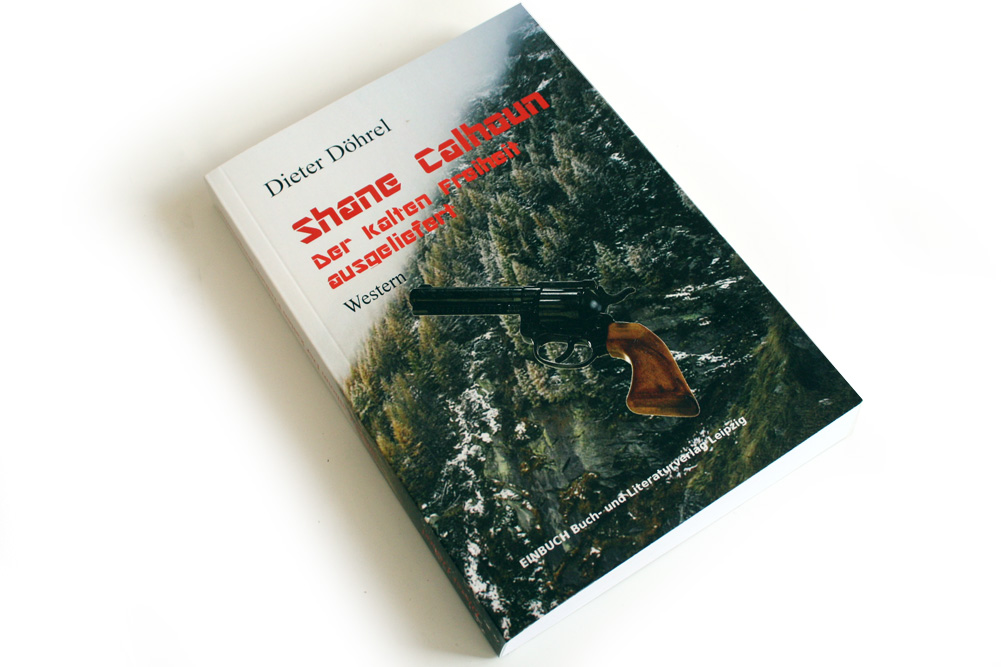

Dieter Döhrel „Shane Calhoun. Der kalten Freiheit ausgeliefert“, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2017, 14,90 Euro.

In eigener Sache: Lokaler Journalismus in Leipzig sucht Unterstützer

In eigener Sache (Stand Mai 2017): 450 Freikäufer und weiter gehts

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher