Es ist wohl wirklich so: Erst die Enkel arbeiten auf, was den Großeltern passiert ist. Die Kinder sind noch selbst zu sehr betroffen. Deswegen kommt jetzt der dritte Briefwechsel aus der NS-Zeit in einem hiesigen Verlag heraus. Scheinbar etwas anders als jene Briefwechsel „kleiner Leute“, die im Sax Verlag erschienen sind. Auch Wieland Menzel wurde auf dem Dachboden fündig.

Über 1.500 Briefe seiner Großeltern Hildegard und Martin Menzel fand er dort. Ein kostbarer Fund für Wissenschaftler. Denn jahrzehntelang haben sich die Historiker immer nur auf die „Führerebene“ beschränkt bei der Untersuchung des NS-Reiches. Über Goebbels, Hitler, Himmler und Konsorten weiß man so viel, dass ganze Fernsehsender und Magazine ihre Inhalte mit dem Stoff aus NS-Archiven bestreiten. Aber völlig unbeleuchtet blieb das Leben und Denken der Millionen Deutschen, die sich mit dem Regime irgendwie arrangierten. Und die Frage blieb unbeantwortet: Wie funktioniert so eine Diktatur eigentlich? Wie bringt sie Millionen Menschen dazu, sich einzufügen, mitzumachen und zu funktionieren?

Hatte der amerikanische Soziologe Daniel Jonah Goldhagen tatsächlich Recht mit seiner These von „Hitlers willigen Vollstreckern“?

Das bekommt man natürlich nicht heraus, wenn man die öffentlichen Propagandatexte benutzt. Man kommt ihm auch nicht von außen bei oder über die veröffentlichten Lebenserinnerungen der damals Beteiligten. Denn die sind zumeist voller Verklärung, erklären aber nichts. Über das, was in und mit den Betroffenen tatsächlich geschah, schwiegen die Überlebenden zumeist. Oft schon aus Selbstschutz, denn weder im Osten noch im Westen gab es eine Atmosphäre der Auseinandersetzung mit der Frage: Wie hatte es so weit kommen können?

Man flüchtete sich lieber in hohle Phrasen und Schuldzuweisungen an die paar namhaften Obernazis. Und ansonsten schwieg man. Was ein wesentlicher Grund dafür ist, dass das NS-Reich bis heute glorifiziert und mystifiziert wird. Als einmaliger Sündenfall verklärt, als hätte es mit uns nichts mehr zu tun.

Insofern ist dieser Briefwechsel aus den Jahren 1941 bis 1945 ein Glücksfall. Wieland Menzel ist dabei auch einem Aufruf des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung gefolgt, wo man gerade solche persönlichen Lebenszeugnisse händeringend sucht. Denn erst wenn man weiß, wie die ganz normalen Bürger lebten, dachten und funktionierten, kann man verstehen, wie Diktaturen funktionieren.

Wobei man augenscheinlich gern auch etwas übers Ziel hinausschießt. „Bis zur Lektüre dieser Briefe wusste ich so gut wie nichts über die Einbindung meines Großvaters in das nationalsozialistische Kriegs- und Vernichtungssystem“, schreibt Wieland Menzel in seinem Vorwort. Und auch die „Anmerkungen zur Genese des Briefwechsels“, die die drei Herausgeber dem Band vorangestellt haben, klingt ähnlich rigoros. Man erwartet jetzt regelrecht, einem jener „willigen Vollstrecker“ zu begegnen, die das Töten wie eine Amtshandlung betreiben und darüber auch noch abgeklärt berichten.

Aber den findet man nicht wirklich. Auch nicht in den sehr deutlichen Stellen, in denen die NS-Propaganda auch in die Briefe Martin Menzels einsickerte. Eine davon ist das Zitat, das zum Titel wurde: „Erbarmen kann es keines geben“. Möglicherweise ein Hinweis darauf, was er als Justizmitarbeiter in Lublin, Cholm und Krakau tatsächlich zu verantworten hatte. Tatsächlich stammte Menzel aus einfachen Verhältnissen, gehörte also gar nicht zu jener (groß-)bürgerlichen Schicht, aus der sich das Personal an deutschen Gerichten damals in der Regel rekrutierte. Ein Aufsteiger. So empfand er sich auch selbst.

Mit Fleiß und Akribie erledigte er seine Arbeit – erst am Gericht in Zittau, nicht weit entfernt vom kleinen Dorf Dittelsdorf in der Oberlausitz, wo Hildegard und Martin in einem Häuschen lebten. 1941 wurde Menzel dann an das Deutsche Gericht in Lublin im damaligen Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete beordert, eine Abordnung, mit der er sich zwar arrangierte.

Aber die Briefe an seine Frau Hildegard erzählen auch davon, dass er sich trotzdem nur als kleines Rädchen begriff, als jemand, der sich in die Anordnungen fügte und versuchte, seine Arbeit so gut wie möglich zu erledigen. Wobei der Leser nicht wirklich erfährt, worin seine Arbeit tatsächlich bestand. Über einen Gerichtsprozess, in dem er einen Staatsanwalt vertreten musste und in dem fünf Polen zum Tode verurteilt wurden, schreibt er mit einer gewissen Befremdung.

Das scheint nicht wirklich das Metier gewesen zu sein, in dem er sich wohlfühlte, auch wenn er in vielen Briefen die Verachtung der NS-Propaganda für Polen und Juden übernimmt. Auch das bleibt nicht unreflektiert, denn in seiner Arbeit und auch in seinen jeweiligen Wohnverhältnissen war er immer darauf angewiesen, mit polnischen Bürgern in direkten Kontakt zu kommen – und der nähere Umgang hat sie irgendwie verwandelt in seinen Augen. Auf einmal berichtet er mit Hochachtung und auch Einfühlungsvermögen von ihnen, versucht auch zu helfen, wo er in seiner amtlichen Funktion zu helfen vermag.

Man begegnet also nicht wirklich einem vom Nazismus durchdrungenen Herrenmenschen, eher einem Mann, der versucht, möglichst ordentlich seine Arbeit zu tun, aber sich auch nicht zu sehr zu engagieren. Der auch froh ist, dass er erst einmal aus gesundheitlichen Gründen dem Wehrdienst entkommen ist und die Entsendung ins Generalgouvernement als Chance sieht, nicht wieder zum Militär zu müssen. Die Einsamkeit im fernen Polen empfindet er trotzdem als bedrückend. Die Briefe der beiden Ehepartner sind zuweilen hochemotional. Ihre Verbindung ist sehr innig, fast naiv, wenn sie sich mit Mutti und Vati anreden oder auch Martin von Hildegard als väterliche Autorität angesprochen wird.

Aber man merkt auch, dass es diese innige Beziehung der beiden ist, die sie auch in den schlimmsten Zeiten ausharren lässt. Denn man merkt schon bald, wie zermürbend die Trennung und die zunehmenden gesellschaftlichen und Versorgungsprobleme für die beiden sind. Oft genug reden sie verdeckt von Aufgabe und Selbstmord. Und zwar nicht immer in Situationen, in denen sie über die Ängste reden, die aufkommen, wenn sie an eine mögliche Niederlage im Krieg denken. Immerhin etwas Unerhörtes in Briefen dieser Zeit. Was wohl nur möglich war, weil der Briefverkehr der Justizangehörigen nicht kontrolliert und nicht zensiert wurde.

Denn so etwas wurde in der Regel als Defätismus und Zersetzung betrachtet und hart sanktioniert. Was Martin Menzel ja wissen musste. Und gerade weil er es wissen musste, geben diese Briefe den Blick frei in eine Stimmung, die wahrscheinlich nicht die Ausnahme war, sondern die Regel im Nazi-Reich: Man hatte acht Jahre nach Machtübernahme durch Hitler gelernt, nach außen eine andere Rolle zu spielen, als man sie innerlich tatsächlich vertrat. Das wird mit Fortschreiten des Briefwechsels und den zunehmenden Problemen im Generalgourvernement immer deutlicher.

Der Optimismus verschwindet immer mehr aus den Briefen der beiden, die wenigen Urlaube und Besuche werden immer mehr zum letzten Lichtblick in einer Umgebung, die man nur noch mit Fatalismus ertragen kann. Was nicht nur die zunehmenden Versorgungsprobleme betrifft, sondern auch die immer umfassendere Inanspruchnahme durch „die da oben“. Egal, ob es Partei, Wehrmacht, Frauenschaft oder HJ sind, am Ende auch noch Polizeidienst, Arbeitsdienst und Volkssturm. Man spürt, wie das Leben der kleinen Familie immer mehr von einer gesichtslosen Staatsmacht okkupiert wird, die Menschen nur noch als Verfügungsmaterial betrachtet, das „an die Front geworfen wird“.

Eigentlich ein sehr anschaulich werdender Vorgang, der zeigt, was die totale Durchherrschung einer Gesellschaft eigentlich bedeutet. Auch Martin Menzel in seiner eigentlich kleinen Justizkarriere merkt, dass er nicht frei ist, über keinen seiner eigenen Schritte mehr selbst bestimmen kann. Doch die, die das alles bestimmen, bleiben in der Regel anonym. Da und dort wird in den Briefen der Überdruss spürbar, den beide Briefpartner „denen da“ gegenüber verspüren.

Bis hin zu denen, die diesen Krieg angefangen haben. Sie werden nicht mit Titel und Namen genannt, aber man spürt, wie sehr die beiden hadern mit ihrem Ausgeliefertsein. Andererseits unterlassen sie jede konkrete Kritik, beschreiben den Krieg als etwas Schicksalhaftes – was eigentlich, jetzt direkt in Widerspruch zur Einleitung der drei Herausgeber, noch viel deutlicher von der Wirkung der NS-Propaganda erzählt. Denn eigentlich erwarten beide selbst von einem Sieg in diesem Krieg nichts Gutes, sehen sie ja mit eigenen Augen, wie dafür das Volk selbst regelrecht verheizt wird.

Von einer Niederlage erwarten sie nur das Allerschlimmste, auch und gerade – wie Martin öfter betont – weil die Sieger dann wohl den Besiegten genau das antun würden, was diese (im Generalgourvernement) den Besiegten angetan haben. Er hegt also über die unmenschliche Dimension des Faschismus überhaupt keine Illusionen. Und sieht trotzdem keine Chance, daran etwas zu ändern.

Nur den immer mehr zunehmenden Verpflichtungen zum Polizei- und Wachdienst und den Erwartungen der Partei versucht er möglichst auszuweichen, wenn sich die Chance ergibt. Was eigentlich auch Hildegard versucht – doch in ihrem kleinen Dorf scheint die gegenseitige Überwachung schon so ausgeprägt zu sein, dass nicht nur die Gerüchte und Verleumdungen wabern, sondern auch einige der emsigsten Mitläufer alles tun, die nicht so begeisterten Mitbürger zu schikanieren und über die NS-Institutionen zu sanktionieren.

Es ist schon verblüffend, wie eine Diktatur mit all ihren Herrschaftsapparaten das Boshafteste und Tückischste in den Menschen wachruft und bestärkt. Und wie sehr diese Vorgänge an heutige totalitaristische Entwicklungen in einigen europäischen Staaten erinnern. Denn welche Mittel bleiben eigentlich friedliebenden und eigentlich gar nicht fanatischen Menschen, irgendetwas an so einer gesellschaftlichen Umgebung zu ändern, in der die Schutzmechanismen des Staates selbst ausgeschaltet sind und jeder einzelne „Volksgenosse“ nur dann zählt, wenn er widerspruchslos funktioniert und Befehlen gehorcht?

Martin versucht sich einfach einzufügen und seine Arbeit so gut wie möglich zu tun, auch wenn wir tatsächlich nicht erfahren, worin diese Arbeit bestand. Eher neigt man am Ende seiner eigenen Einschätzung zu, die ihn ins Verderben laufen ließ im August 1945, gerade aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Die Denunziation in Dittelsdorf lief augenscheinlich weiter wie geschmiert und möglicherweise wurde Menzel auch bei den neuen Machthabern gleich wieder angezeigt. Und statt sich in Sicherheit zu bringen, stellte er sich den Besatzern und betonte noch, er habe sich nichts vorzuwerfen.

Wenig später starb er im Speziallager Mühlberg, das der NKWD betrieb. Die Nachricht über seinen Tod bekam die Familie erst 1950. Hildegard Menzel hat die Briefe dann aufbewahrt. Und auch ihr Sohn Rüdiger konnte sich nicht davon trennen. Transkribieren aber ließ sie erst Wieland Menzel, für den die Beschäftigung mit den Briefen auch eine gewisse Entmystifizierung des verehrten Großvaters war. Aber sie sind nicht ganz das, was der Vorspann des Buches verheißt. Eher zeigen sie zwei Menschen, die irgendwie versuchen, in einem System zu überleben, das zwar überall stillschweigende und willfährige Helfer braucht, aber Menschen immer nur als Verfügungsmasse betrachtet, die einem „höheren Zweck“ geopfert werden.

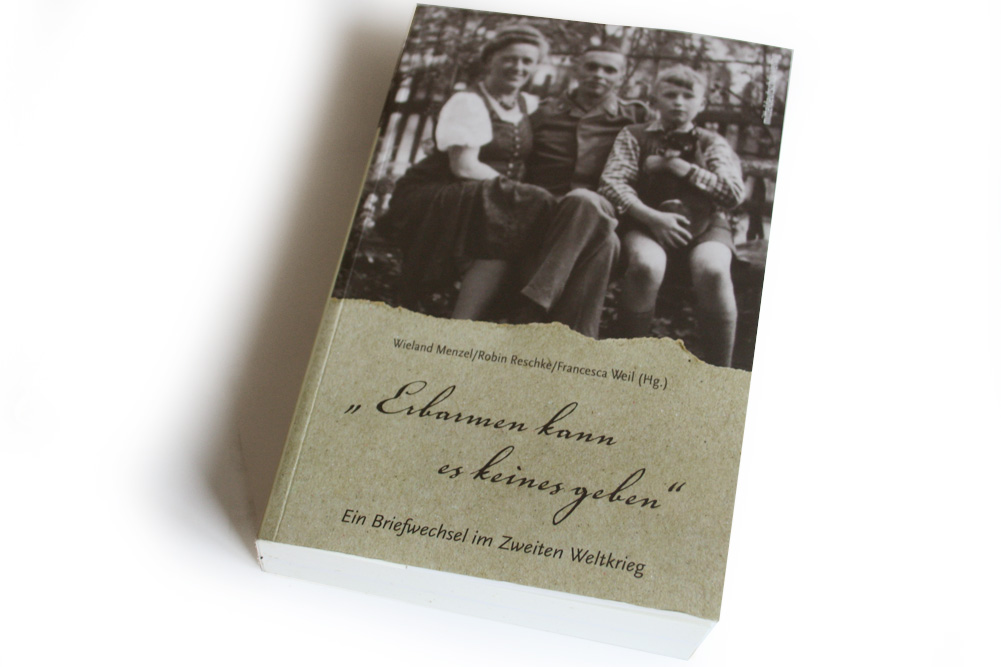

Über den Kult- und Religions-Charakter des NS haben andere schon geschrieben. Aber er hat nicht alles durchdrungen, auch wenn er da und dort in einigen Briefen seine finstere Fratze zeigt. Man kann sich diesen Martin Menzel nicht als arroganten Herrenmenschen im besetzten Gebiet vorstellen. So wirkt er auch nicht auf den Fotos. Eher als kleiner, etwas schüchterner Beamter, der noch beim Posen vor der Kamera eher die Frage ausstrahlt: „Na, habe ich mich hier nicht tapfer eingerichtet?“ Und seine Briefe erzählen auch nicht von Reichtum, auch wenn er es als selbstverständlich betrachtet, dass er als deutscher Justizbeamter Vorrechte gegenüber der einheimischen Bevölkerung genießt.

Aber gerade weil er sich so emsig schickt in das, was ihm befohlen wird, wird dem Leser ein wenig klarer, wie totale Regime funktionieren und wie sich Menschen in solche Verhältnisse fügen, die – man kann es am Ende in immer mehr Briefen lesen – eigentlich nicht auszuhalten sind. Aber die Menzels stehen wohl eher für diese vertrackte, rätselhafte Mehrheit, die nie und nimmer zu Widerstandskämpfern geworden wäre. Die sich aber mit wachsender Selbstverleugnung in das Unaushaltbare schickt und durchhält – immer die propagandistische Hoffnung auf eine Wende des Krieges vor Augen, nach der alles sich zum Besseren fügen soll. Sie leiden – aber sie begehren nicht auf. Die Zensur sitzt schon im Kopf. Das ist ebenso unüberlesbar – auch schon weit vor den Briefen, in denen Martin warnt, sie könnten kontrolliert werden.

Man lernt tatsächlich wieder was über das Funktionieren eines Regimes, das alle Regeln der Menschlichkeit außer Kraft setzt und das auch noch als Notwendigkeit verkauft.

Wieland Menzel, Robin Reschke, Franceska Weil (Hrsg.) Erbarmen kann es keines geben, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2017, 19,95 Euro.

In eigener Sache: Lokaler Journalismus in Leipzig sucht Unterstützer

https://www.l-iz.de/bildung/medien/2017/03/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher