Eigentlich glaubt man diese Welt zu kennen: das mittlere Europa im Vormärz, die beginnende Zeit der Eisenbahn, das blumige Biedermeier. Wir kennen die Schriftsteller aus dieser Zeit und die wichtigsten politischen Akteure. Aber über das Leben der wirklich einfachen Leute wissen wir wenig. Sie schreiben keine Romane, Tagebuch schon gar nicht. Der Lebensbericht eines Porzellanmalers wird zur faszinierenden Fundgrube.

Denn auch wenn der Name so klingt: Heinrich Theodor Hohmann gehört nicht zu den Berühmten. Nicht mal in Dresden, wo er die Karriere zum Fabrikanten schaffte und seinen Lebensabend verbrachte. Hätten seine Urenkel nicht so eine Ahnung gehabt, dass die in einer alten Kladde bewahrten Lebenserinnerungen des Urgroßvaters etwas Besonderes sind – es gäbe dieses Buch nicht. Niemand hätte die Germanistin Marlis Sonnemann gefragt, ob sie mit diesem Text etwas anfangen könne. Geschrieben in altdeutscher Schrift, wahrscheinlich nicht mal vom Autor selbst, dessen Handschrift auch im höheren Alter noch fast unleserlich war. Denn seine Schulkarriere in früher Kindheit war eine Katastrophe. Was nicht an ihm selbst lag, denn der Junge war aufgeweckt und hatte Talent. Aber was nutzt das, wenn die Welt, in der er aufwächst, von Armut geprägt ist? Ein kleines Nest in Böhmen, wo sich die Männer mit Strumpfwirkerei und Glasmalerei ein bisschen was dazu verdienen, ansonsten dient eine kleine Feldwirtschaft für das Notwendigste.

Aber die Zeiten sind unsicher, denn die ersten Fabrikanten arbeiten mit den modernen Maschinen der Zeit. Aus England wird der europäische Markt mit billigeren Produkten geschwemmt. Sie nannten es nur nicht Globalisierung. Die Heimwerker geraten in prekäre Verhältnisse. Auch der Vater von Heinrich, der sich sowieso in die Falsche verliebt hat. Denn eigentlich stammt er aus dem protestantischen Sachsen. In Böhmen hat er sich in eine katholische Handwerkerstocher verliebt. Und es geht nichts zusammen. Die Kirche spielt nicht mit. Und am Geld fehlt es sowieso. Schon diese frühen Jahre des kleinen Heinrich geben Einblick in die Zwänge, die ein Kind erlebte, wenn es in armen Verhältnissen in einem böhmischen Dorf aufwuchs. Solche Erinnerungen sind selten, denn Menschen, die unter solchen ärmlichen Verhältnissen aufwuchsen, schreiben keine Bücher, hinterlassen keine Memoiren. Sie machten aber auch selten Karriere. Sie sind zu allen Zeiten meist nur die Schwungmasse der Entwicklung, in ärmliche Verhältnisse gebunden, staatlich und kirchlich reglementiert.

Was andererseits das Glück der späten Forscherin ist. Denn mit solchen soziologischen Erkundungen kennt sich Marlies Sonnemann aus. Ganz ohne Grund ist die Abschrift der Hochmannschen Erinnerungen nicht an sie geraten. Und sie ahnt, was das für ein Material ist und welche Vorlage ihr Hochmann geliefert hat, weil er sehr detailgetreu erzählt. Die Daten sind nachprüfbar. Auch wenn Sonnemann anfangs zweifelt, dass in sächsischen und böhmischen Archiven überhaupt noch etwas zu finden ist. Da liegen acht Jahre emsiger Forschung noch vor ihr.

Aber die Bürokratien Sachsens und Österreichs erweisen sich als wahre Fundgrube. Was in den Kriegen nicht zerstört wurde, bewahrt nicht nur Lebensdaten, Geburten, Hochzeiten, Paten, Sterbefälle auf. Selbst der materielle Besitzstand der Personen lässt sich rekonstruieren, Verkäufe, Versteigerungen, Bittgesuche sind verewigt. Und die Archivbetreuer in Tschechien sind nicht nur hilfsbereit und selbst vom Thema begeistert, sie weisen der Suchenden auch die richtigen Wege. Denn auch Böhmen hat sich verändert. Städte sind gewachsen, Dörfer wurden eingemeindet, Häuser sind verschwunden. Dafür sind die wichtigsten Akten alle auf Deutsch überliefert. Das war die Amtssprache im österreichischen Böhmen. Nur die Namensvielfalt verwirrt anfangs.

Was sich wie eine phantasievoll erzählte Lebensnovelle liest bei Hochmann, entfaltet dann in der ausgiebigen Spurensuche von Marlies Sonnemann seine Brisanz. Denn so, wie der gealterte und letztlich finanziell erfolgreiche Porzellanmaler und Wattefabrikant seine Lebenserinnerungen für die Kinder aufschrieb (oder aufschreiben ließ), ist seine Kindheit voller Abenteuer, mutiger Wanderungen, liebevoller oder auch mal zänkischer Menschen, denen er begegnet. Dass das Ganze aber eigentlich von einer Menge Armut erzählt und einer Welt, die für Jungen wie Heinrich gar keine automatische Karriere vorsah, das wird deutlich, wenn Sonnemann Station um Station erkundet, alte Zunft- und Gemeindebücher durchblättert und staunend feststellt, dass es all die Meister und Verwandten tatsächlich gab, von denen Hochmann schreibt. Selbst seine Verhaftung kurz nach den Dresdner Maiereignissen 1849 ist festgehalten. Es war nicht ohne Risiko, ausgerechnet 1849 dem österreichischen Militärdienst mit falschem Pass entfliehen zu wollen und dann ausgerechnet durchs preußisch besetzte Sachsen zu wandern.

Am Ende schafft Hochmann den Sprung, fasst in Dresden Fuß, studiert sogar noch ein Semester an der Kunstakademie. Denn dass er Talent hatte, das beweisen die Zeichnungen, die dem Buch beigegeben sind. Von Sonnemann etwas kritisch betrachtet, denn da kommt unübersehbar die romantische Schule des berühmten Dresdner Kunstprofessors Ludwig Richter durch.

Aber man weiß ja die ganze Zeit, dass dieser junge Mann bestenfalls die Chance gehabt hat, ein gefragter Porzellanmaler zu werden. Um sich die freie Existenz eines Kunstmalers zu leisten, fehlte ihm schlicht der familiäre und finanzielle Rückhalt. Man darf durchaus darüber nachdenken, wie viel Kunst wir nicht bekommen haben, weil zum Kunstmachen immer erst einmal Geld gehört. Und als für Hochmann die Wahl stand zwischen prekärer Existenz als Porzellanmaler und dem Einstieg in ein kleines Unternehmen, entschied er sich kurzentschlossen – und heiratete auch gleich die 12 Jahre ältere Inhaberin. Und beide wurden glücklich. Hochmann hat also den Kindern und Enkeln eine mehrfach erfolgreiche Geschichte zu erzählen.

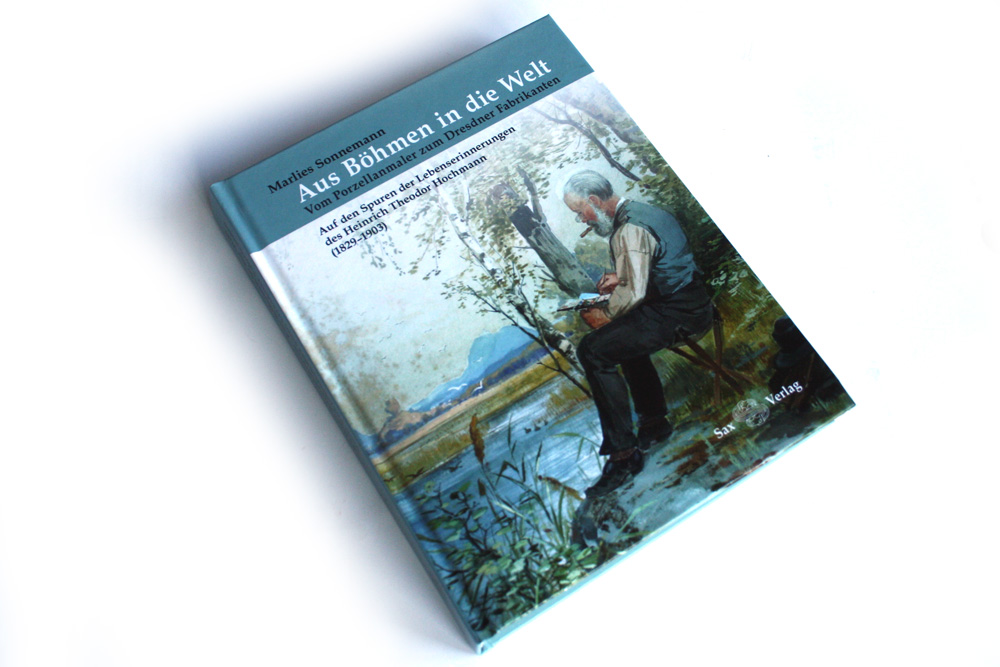

Seiner Leidenschaft, dem Malen, frönte er dann erst wieder im Ruhestand, bereiste mit Zeichenblock und Stift die Welt. Nun wohl nicht mehr zu Fuß, wie er es als kleiner Junge tun musste. Ein gut situierter älterer Herr sitzt auf dem Bild, das sein Künstlerfreund Albert Mühlig von ihm gemalt hat. Und der Leser lernt eine Persönlichkeit kennen, die bislang in keinem Geschichts- oder Kunstbuch über Sachsen oder Böhmen zu finden war. Denn berühmt war er ja nie, nicht mal im überschaubaren Dresden seiner Zeit. Vielleicht bekannt, weil das Wattegeschäft, das er mit seiner Frau betrieb, an einer markanten Einkaufsstraße lag.

Für gewöhnlich verschwinden Menschen, die es nicht zu Ruhm gebracht haben, ziemlich schnell aus dem Gedächtnis unserer Gesellschaft. Ihre Gräber werden eingeebnet, die Unternehmen werden gelöscht, der Hausrat wird verkauft. Nur selten bewahren die Kinder und Enkel die besten Erinnerungsstücke auf und bewahren die vergangenen Generationen auch im Familiengedächtnis. Auch die Hochmanns hatten den Mann beinah vergessen – wenn sich nicht die Lebenserinnerungen, ein paar Bilder und Kalenderblätter wieder angefunden hätten.

Und Marlies Sonnemann zeigt, wie man aus solchen Funden wieder ein ganzes, vollwertiges Leben rekonstruieren kann, Namen und Daten aus alten Registern zieht und die Welt, in der der kleine Heinrich mutig Ländergrenzen überschritt, wieder auferstehen lässt. Und der Leser staunt, wie viel Zeitgeschichte Hochmann mit untergebracht hat, auch wenn er für Politik sichtlich kein Interesse zeigt. Politik greift stets auf seltsame, aber gravierende Weise in das Leben der kleinen Leute ein. Mit einschneidenden Regeln für den Militärdienst, amtlichen Vorurteilen gegen Andersgläubige oder gar – wie in Neustadt an der Tafelfichte erlebt – den Folgen staatlich gewollter Missionierung, mit der auch versucht wurde, wieder die Köpfe des stets misstrauisch beäugten Volkes auf Linie zu bringen. Nur zu deutlich erlebt Hochmann, wie diese geistige Kontrolle über die Kirche funktionierte. Es kostet ihn nicht nur eine Liebe, er reagiert auch mit stillem Spott auf diese finstere Art der geistigen Bevormundung. Diesmal aber ist er rechtzeitig weitergezogen, diesmal erwischen sie ihn nicht.

Gerade weil Sonnemann all diese gesellschaftlichen Begleitumstände aus den Akten rekonstruieren kann, wird erst richtig erlebbar, was der gealterte Fabrikant da tatsächlich alles erzählt hat, auch wenn er an dem Punkt aufhört, als er in Dresden tatsächlich seine Familie gegründet hat. Es muss ihm wichtig gewesen sein, das alles noch einmal zu erzählen. Denn ein gewöhnliches Schicksal war es ja trotzdem nicht. Viele seiner Weggefährten sind arm geblieben, viele auch sehr jung gestorben. Wer in den Novellen von Keller oder Storm zuhause ist, wird die Welt, die er schildert, vertraut finden. Auch ein wenig heimelig, weil Hochmann seine Ängste, Kümmernisse, Hunger und Kälte lieber weglässt. Dass er darunter gelitten haben muss, das wird erst aus Sonnemanns Rekonstruktion erkenntlich. Aber mit den genannten Autoren hat Hochmann den unbedingten Optimismus gemeinsam. Auch wenn die Umstände widrig sind, lässt man sich nicht kleinkriegen und macht was draus, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Irgendwie ist uns so eine Grundhaltung heute abhandengekommen. Als hätten wir über all den rasenden Entwicklungen der vergangenen 100 Jahre unsere Zuversicht verloren und sitzen nun da, reicher beschenkt als der Strumpfwirkersohn aus Böhmen, und schauen belämmert in eine Zukunft, von der wir uns gar nichts erwarten. Kann das sein?

Jedenfalls wirkt gerade das so erstaunlich fremd an dieser Lebensgeschichte. Und so ermutigend, wenn der alte Mann von dem Jungen erzählt, der sich auch von der heftigsten Niederlage nicht entmutigen lässt und dranbleibt, aus seinem Leben ein bisschen mehr zu machen, als es anfangs zu bieten scheint.

Marlies Sonnemann Aus Böhmen in die Welt, Sax Verlag, Markkleeberg 2016, 22 Euro.

In eigener Sache: Lokaler Journalismus in Leipzig sucht Unterstützer

https://www.l-iz.de/bildung/medien/2017/01/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher