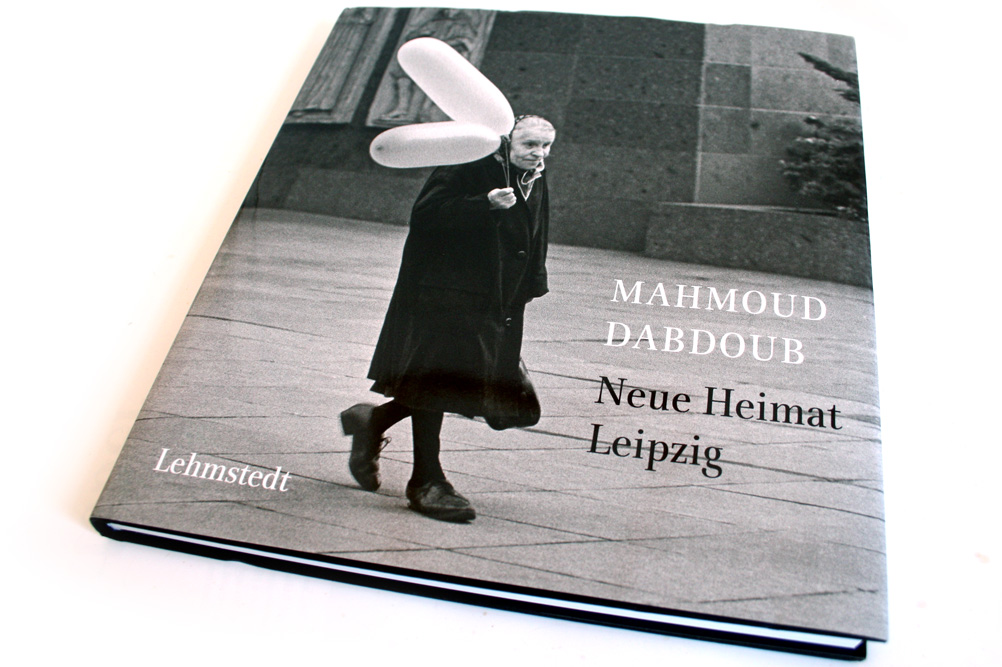

Er gehört längst zu den namhaften Fotografen in Leipzig: Mahmoud Dabdoub. Nicht nur, weil er immer freundlich ist, nie gestresst, selten eilig. Und an Inszenierungen für Pressebilder ist er auch nicht interessiert. Deswegen werden seine Fotos meist anders, genau das bisschen anders, das sie auch noch 30 Jahre später spannend macht. Ein Fotoband zeigt das jetzt mal.

Und er taucht dabei ein in die Geschichte. Denn auch ein heute 58-Jähriger hat schon Geschichte erlebt. Da passt schon was rein in so ein Leben, denn geboren wurde der Fotograf in einem palästinensischen Flüchtlingslager in Baalbeck im Libanon. Wie sich das anfühlt als Flüchtling, das weiß er. Und auch, wie sich das Leben verändert, wenn man eine Chance bekommt, in einem anderen Land Fuß zu fassen. Das ermöglichte ihm 1981 die so gern gescholtene DDR. Ab 1982 studierte er an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst – und zwar in der Mini-Klasse für Fotografie, wo Fotografieren auf höchster Stufe gelehrt wurde. Die Altmeister der DDR – Arno Fischer und Evelyn Richter – waren seine Dozenten, Leiter der Klasse war Helfried Strauß, der damals schon fasziniert war von Dabdoubs Fotos aus den Flüchtlingslagern und von seinem besonderen Blick.

Denn der junge Palästinenser fotografierte nicht für die sensationsversessenen Tagesmedien, sondern versuchte, die Menschen zu zeigen in ihrem Alltag, ihrer Mühsal, ihrer tapferen Würde auch unter widrigsten Bedingungen.

Und den Blick legte er auch nicht ab, als er in dieses fremde Land DDR kam und in die heruntergewirtschaftete Stadt Leipzig. Konnte man in so einem Land, in so einer Stadt überhaupt heimisch werden? Das Fotografieren selbst war Dabdoubs Weg, dieses Leipzig als neue Heimat zu erobern. Was ihm auch leichter fiel, weil auch die Leipziger der 1980er Jahre ein (welt-)offenes, freundliches und kommunikatives Völkchen waren, gern auch bereit, für die Kamera zu posieren. Da musste der freundliche Mann hinter der Kamera eher bremsen. Denn eigentlich wollte er dieses Völkchen ja so abbilden, wie es war.

In stundenlangen Spaziergängen durch die Stadt hielt er fest, was ihn beeindruckte. Schön auf Film. Heute hat er ein Bildarchiv mit tausenden Aufnahmen nur aus dieser Zeit. Manchmal gefüllt mit ganzen Serien von einem Motiv, weil er unbedingt den einen, gültigen Moment einfangen wollte. Dazu braucht man Geduld und den Blick für die Szene.

Und obwohl es „nur“ acht Jahre sind- von 1982 bis 1989 – die in diesem Bildband in Auswahl präsentiert werden, schließen die Bilder im Grunde nahtlos an an das, was zum Beispiel Renate und Roger Rössing seinerzeit an Leipzig aufregend fanden. Was auch daran liegt, dass sie im Grunde an die selbe Traditionslinie der französischen Dokumentarfotografie anknüpften, die die Stadt als Raum der Inszenierung begriff, als eine Bühne, auf der Menschen agieren, eingefangen in Momenten, die eine ganze Geschichte erzählen. Wer Augen hat, das zu sehen, der weiß, dass man bereit sein muss für diese Momente. Was in den 1980er Jahren mit der analogen Fotografie noch längst nicht so einfach war wie heute. Das zwang den Fotografen zur Disziplin. Denn dann, wenn es drauf ankommt, muss er an der richtigen Stelle stehen, die richtige Belichtung drauf haben und in der richtigen Hundertstelsekunde auf den Auslöser drücken. Sonst ist der magische Moment vorbei.

Und Leipzigs Alltag war auch in dieser Endzeit der DDR magisch. Nicht nur durch den Dampf aus kaputten Leitungen, die scharfen Kontraste in schlecht beleuchteten öffentlichen Räumen, die Rauchfahnen über dem Industrieareal oder diese unendlichen Szenen des Wartens. Warten am Bahnsteig, am Kiosk, an der Haltestelle. Warten auf einen Happen, den sich eine Katze erbettelt am Bratspezialitätenverkauf am Lindenauer Markt. Warten heißt aber auch: Zeit haben. Die Menschen sind ins Gespräch vertieft, nachdenklich, versonnen. Zeit genug, sie nah heranzuzoomen und ihre Gesichter ganz groß ins Bild zu holen. Und das Verblüffende in der Rückschau: Sie schämen sich nicht. Anders als in neueren Zeiten, in denen jedermann überall fotografieren kann, Fotos aber auch viel zu oft missbraucht werden. Scheinbar entblößen sich heute alle – aber selbst die Entblößung ist Maske, falscher Schein.

Da haben wir etwas ganz Wesentliches verloren, wie es aussieht. Vielleicht: das alltägliche Dasein, dieses Selbstverständliche, das nicht mehr selbstverständlich ist, als wäre es nur noch ein Leben auf Pump. Aufgeblasen zu einer großen schrillen Comedy. Auch das verblüfft: dieser Lebens-Ernst in den Gesichtern. Als würden sich die Menschen auf Dabdoubs Fotos gegenseitig wirklich ernst nehmen. Was sie wohl auch taten. Denn wo man sich nicht mit Sensationen ablenken kann, bleibt die Aufmerksamkeit für die Kollegen, Nachbarn, Nächsten.

Verblüffend auch: diese geschäftigen Straßen. Als Menschen mit Sack und Pack sind die Leipziger unterwegs, weil man das Leben noch zu Fuß absolviert und sich im nächsten Laden versorgt. So tauchen auch völlig verlorene Stadtlandschaften auf in Dabdoubs Bildern – die Kuhturmstraße zum Beispiel, die nach der sogenannten „Wende“ fast völlig kahl rasiert wurde. Und eine Straßenbahn der Linie 25 E fährt gerade durch. Leipzig hatte damals 30 Straßenbahnlinien. Und die 25 fuhr von Probstheida nach Böhlitz-Ehrenberg. Heute muss man umsteigen, wenn man die Strecke fahren will. Man darf es gar keinem erzählen, mit wie viel Zeit-Verlust für die Leipziger die diversen „Netzreformen“ der jüngeren Gegenwart erkauft wurden. In den 1980ern natürlich undenkbar: Die Stadt funktionierte nur, wenn die schweren Tatra-Bahnen rollten und das Stadtgebiet tatsächlich konsequent erschlossen.

Armut muss nicht arm machen. Das ist so ein wenig die Erfahrung Mahmoud Dabdoubs aus diesen ersten Jahren in Leipzig. Man schwelgte zwar nicht im Konsumangebot des Westens, aber gegenüber dem kriegsverstörten Nahen Osten war Leipzig eine Insel des Friedens. Mit Menschen, die Zeit hatten füreinander und wo der junge Palästinenser Freunde fand und alles, was man sich wünscht, wenn man ein geselliger Mensch ist. Die Motive für seine eindrucksvollen Fotos sowieso. Denn faszinierend war dieses gezeichnete Leipzig ja auch, weil sich Alt und Neu auf engstem Raum begegneten. Man konnte Pferdefuhrwerken begegnen, die durch die Stadt klapperten, als wären sie mit den rußigen Fassaden alt geworden. Und man begegnete der inszenierten Warenfülle in der Innenstadt, wo die ersten Zeichen der künftigen Hektik schon ablesbar waren.

Man sah aber auch überall Kinder wie selbstverständlich auf den Straßen spielen. Nicht nur, weil es viel mehr Kinder gab, sondern auch weil die Straßen nicht mit Kolonnen wartender Automobile zugeparkt waren. Den Arbeitenden schaut Dabdoub zu, den jungen Leuten, die mit Frisur und Kleidung auf ihre Weise gegen das Grau protestieren, und immer wieder erkundet er die Gegend rechts und links der Bornaischen Straße, die damals Fritz-Austel-Straße hieß und noch nicht erkennen ließ, dass hier einmal der bunteste Kiez von Leipzig entstehen würde. Dabei gelingen ihm Bilder, die natürlich auch noch in 30 und in 60 Jahren von einer Stadt erzählen werden, die auch in öffentlich einsehbaren Räumen mit dem ganzen sinnlichen Alltag beschäftigt war, der so allgemeingültig ist. Von der aufgehängten Wäsche in einem Hinterhof der Dölitzer Straße bis zu der Schafherde, die durch Connewitz trabt. Vom Leben im Studentenwohnheim bis zu den Herren Walter und Martens in ihrem rollenden Porträtstudio.

Erst das Jahr 1989 brachte eine Cäsur in Dabdoubs Schaffen, weil er auf einmal zwischen den Welten lebte, unsicher, ob sein Aufenthaltsstatus auch im neuen Land anerkannt würde. Und so gibt es auch keine Demo-Bilder von ihm, weil er den Demonstrationen im Herbst lieber fern blieb aus Angst, die Staatsmacht würde ihn sofort abschieben, wenn sie ihn beim Fotografieren erwischte. Und so entsteht ein Loch. Denn von diesem Fotografen kann man sich sicher sein, dass er auch die Montagsdemonstrationen anders fotografiert hätte, mit diesem freundlichen und neugierigen Blick, den er allem zuwendet, was ihm wichtig erscheint. Aber auch mit seinen Fotos von 1982 bis 1989 ist Leipzig eigentlich reich beschenkt. Auch wenn es manchem Zeitgenossen schwer fallen wird, die heutige smarte und hyperventilierende Stadt in diesem Leipzig der 1980er Jahre wiederzuerkennen. Leipzig ist zwar nicht mehr so grau und rußig. Dafür ist etwas Anderes verlorengegangen. Oder sehen wir es heute nur nicht mehr, weil wir ständig abgelenkt sind von banalen Überflüssigkeiten?

Mahmoud Dabdoub Neue Heimat Leipzig, Lehmstedt Verlag, Leipzig 2016, 19,90 Euro.

In eigener Sache

Jetzt bis 13. Mai (23:59 Uhr) für 49,50 Euro im Jahr die L-IZ.de & die LEIPZIGER ZEITUNG zusammen abonnieren, Prämien, wie zB. T-Shirts von den „Hooligans Gegen Satzbau“, Schwarwels neues Karikaturenbuch & den Film „Leipzig von oben“ oder den Krimi „Trauma“ aus dem fhl Verlag abstauben. Einige Argumente, um Unterstützer von lokalem Journalismus zu werden, gibt es hier.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher