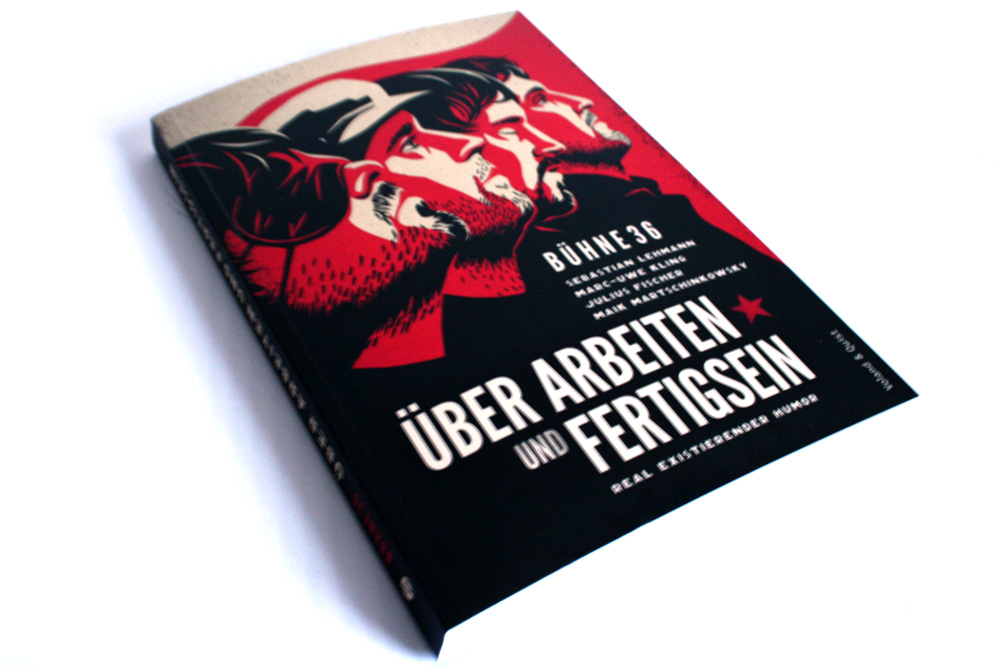

Da waren es noch vier: Julius Fischer, Marc-Uwe Kling, Sebastian Lehmann und Maik Martschinkowsky. Vormals mit Kolja Reichert die Mannschaft der "Lesedüne". Der Kolja ist ihnen irgendwie abhanden gekommen. Da haben sie sich einfach umbenannt. Seit Dezember heißt die Truppe "Bühne 36". Klingt irgendwie sehr heftig. Hat aber nur mit dem Klub zu tun, in dem sie am häufigsten lesen: dem "SO36" in Berlin.

Das liegt in Kreuzberg, einem der Berliner Kieze, der mittlerweile auch nicht mehr so richtig weiß, ob er noch gefragt ist, ob noch alles echt ist, oder ob die wilden Gestalten auf der Straße nicht doch schon alles Touristen sind, die sich berlin-like verkleidet haben und es genießen, sich so radaumäßig zu benehmen, wie es früher von Original-Berlinern immer berichtet wurde. Ist Berlin überhaupt noch Berlin?

Manchmal leben Städte genauso von ihrem Mythos wie Klubs. Eben wie “SO36”, wo die Jungs regelmäßig lesen, wenn sie nicht gerade auf kräftezehrenden Touren durchs Land sind. Denn Lesebühnen haben zwar ihre Heimspielstätten, werden aber auch gern eingeladen in etwas weniger gut bestückte Regionen, wo man schon bei der Ankunft mit dem Zug merkt, dass die Leute hier anders ticken als in Berlin. Hamburg zum Beispiel. Wo man augenscheinlich, wenn es um “Szene” geht, krampfhaft versucht, die Hauptstadt zu kopieren. Was schiefgehen muss.

Und es gibt einige Texte in diesem Sammelband, die von solchen Ausflügen ins Land erzählen. Auch von deutlich kleineren Städten, in denen schon der Einzug ins Hotel problematisch werden kann, weil die vier Bühnenautoren nicht unbedingt wie Rockstars aussehen – mal von Marc-Uwe Kling abgesehen, den die anderen drei scheinbar atemlos anstaunen, weil er mit seinen Känguruh-Geschichten schon einen Bestseller mit 100.000 verkauften Exemplaren hingelegt hat – und unterwegs emsig damit beschäftigt ist, die nächsten Bestseller zu schreiben.

Man braucht also ein Tier.

Könnte man meinen. Weil die Leute gern Bücher mit Tieren drin kaufen. Oder weil sie sich in diesem Typen wiedererkennen, der sich ein exotisches Haustier zulegt, um mit den Tücken des Alltags besser zurechtzukommen. Was augenscheinlich eine Menge Leser anspricht, die sich in diesem Clinch mit einer immer unverständlicher werdenden Wirklichkeit wiedererkennen. Da ähneln sich die Geschichten der vier durchaus, auch wenn sie sich mit der fatalen Zwiespältigkeit eines Lebens als Freier Künstler in unterschiedlicher Weise auseinandersetzen. Denn steuer- und amtstechnisch ist das noch echtes freies Unternehmertum, scharf beäugt von Amtsverwaltern und Steuereintreibern, höchst prekär mit dem Zufluss von Einnahmen, von der lesekundigen Öffentlichkeit bewundert und beargwöhnt: “Kannst du denn davon leben?”

Das ist Deutschland: Ein bräsig gewordenes Land der Tagelöhner, das den Glauben daran verloren hat, dass kreative Menschen von ihrem Fleiß und ihrer Einsatzbereitschaft auch nur die Miete bezahlen können.

Die vier spielen gern mit dem Topos und verbinden ihn auch fleißig mit den anderen Stereotypen, die man so als Lesebühnen-Besucher mit den tapferen Gestalten da auf der Bühne gern verbindet: Nehmen die Drogen? Bestimmt. Stehen die morgens auf wie normale, fleißige Menschen wie wir? Natürlich nicht. Die öffnen dem Postboten auch zur Mittagsstunde noch im Schlafanzug. Haben die überhaupt noch Kontakte zu echten Menschen? Julius Fischer (der Leipziger in der Runde) betont gern, dass er sogar eine Freundin hat. Haben sie eigentlich noch Kontakt zur Verwandtschaft? Sebastian Lehmann jedenfalls fährt noch regelmäßig zu Mama und Papa. Auch um seine alten Jugend-Irrtümer über die Eltern ab und zu korrigiert zu sehen.

Auf den Fahrten zu Auftritten landeinwärts benehmen sich die Vier gern so cool wie die Fab Four. Was nicht heißt, dass Julius Fischer (als Tagebuchschreiber) mit seiner Backstage-Rolle zufrieden ist. Oder heißt es das doch?

Bühnen-Literatur ist eben doch harte Arbeit. Da kommt man ins Schwitzen und muss auch mit Fettnäpfen rechnen. Mit Irritationen sowieso. Wie sonst kämen die Burschen hin und wieder in die hitzige Diskussion, ob das nun Literatur ist (“Ich bin Schriftsteller, Mama!”) oder ob das in der Sparte “Unterhaltung” landet. Tatsächlich aber arbeiten die Bühnenautoren in der ganzen Republik an diesem Rand des ur-deutschen Verständnisses davon, was “richtige” Arbeit ist. Studiert haben sie alle. Mehr oder weniger. Aber was stellt man an in Deutschland mit seinen schönen Abschlüssen? Und welche Art Anerkennung bekommt man dafür. Seit den 1968ern ist auch der Topos des “Langzeitstudenten” negativ besetzt, sind Universitäten zu Durchlauferhitzern für brave Streber geworden. Gut wird das der Republik nicht tun, eher das Schmalspur-Expertentum stärken.

Und man kann es eigentlich voraussagen: Je schmalspuriger das Bildungsdenken der Republik wird, umso mehr werden diese Bühnen reüssieren, Orte des Widerspruchs, der schwarzen Weltbetrachtung, der Übertreibung und der ernsthaften Satire. Derzeit unübersehbar dominiert das Thema “Was eigentlich ist Arbeit?” Die vier gehen nur halb spielerisch damit um, die andere Hälfte ist ein rührendes Unbehagen, das sie im Schlafanzug sogar auf die Straße treibt (oder eben Kängurus in die sonst ziemlich leere WG einziehen lässt): Warum macht einen die Stimmung in diesem Land so fertig? Oder ist das nur in Berlin und Hamm so?

Das Ergebnis – so im Untertitel nachlesbar – ist “Real existierender Humor”. Eine feine und blutigrote Anspielung auf die Basta-und Alternativlos-Charaktere unserer Gegenwart, die man zwar im Lesebühnen-Publikum fast nie antrifft, dafür draußen in Ämtern und an Rezeptionen zuhauf, emsig beschäftigt, ihren Unmut über die Welt in alle Kanäle zu gießen. Eigentlich versuchen alle Vier, nur ihr eigenes etwas sperriges Leben in kleine, handliche Texte (auch gern mal ohne Pointe) zu gießen, aber sie stoßen unweigerlich immer wieder auf die seltsamen Entwicklungen einer Welt, in der eigentlich keiner mehr so richtig weiß, wer da die Richtung vorgibt, aber wo ohne die richtigen Zettel, Zeugnisse und Zertifikate nicht mal mehr die eigene Identifizierung möglich ist.

So betrachtet, ist es auch eine Suche nach dem, was im Tanz ums große Ego immer mehr verloren zu gehen scheint: die eigene Identität. Logisch, dass die Selbstwahrnehmung immer wieder verschwimmt und die Momente des Irrationalen (etwa beim erlebten Fenseh-Talk im ÖRB) immer manifester werden. Eine Gesellschaft im Vollrausch. Da hilft eigentlich nur noch eine Schoko-Zigarette im veganen Restaurant.

Bühne 36 Über Arbeiten und Fertigsein, Voland & Quist, Dresden und Leipzig 2015, 9,99 Euro.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher