Der fehlte noch. Unbedingt. Denn 2015 war nicht nur das Jahr 1000 nach der Ersterwähnung für Leipzig. Es war auch der 50. Jahrestag der legendären Leipziger Beat-Demo. Die fand am 31. Oktober 1965 statt. Es wird meist einfach ignoriert: Den Herbst 1989 hat auch die aufmüpfige Musikszene der DDR mit vorbereitet. Darunter natürlich ein ganzer Haufen von Leipziger Musikern.

Und das Tragische ist natürlich, dass der Kultur- und Kunstsoziologe Thomas Renker für dieses Buch viele der Großen, die 30 Jahre lang Clubs, Kneipen und Kulturhäuser zum Beben gebracht haben, SED- und FDJ-Funktionäre zum Toben und die Stasi zur Weißglut, heute nicht mehr befragen konnte, weil sie früh gestorben sind – so wie Klaus Renft oder Peter “Cäsar” Gläser. Und natürlich geht es bei Renker auch kaum um Twist.

Denn Protest war in der DDR in allen Musikstilen zu hören, die im Lauf der Jahrzehnte auch den Westen bewegten. Die jungen Leute im Land wollten das hören. Und sie füllten die Tanzsäle, wenn die “anderen Musikgruppen” auf dem Programm standen. 1965 war auch Leipzig vom Beat-Fieber erfasst und dutzende Häuser waren beim jungen, lebenshungrigen Publikum dafür bekannt, dass hier eben nicht die Wunschmusik der Partei erklang. Aber die SED wäre nicht die SED gewesen, hätte sie auf so viel Abtrünnigkeit nicht mit Repressionen reagiert. Sie verbot kurzerhand fast alle in Leipzig aktiven Beat-Gruppen. Und brachte die Jugendlichen der Stadt damit auf die Palme, die sich dann zu einer großen Demo auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz verabredeten. Doch Polizei und Stasi hatten Wind davon bekommen und zerschlugen die Demonstration, noch bevor sie zustande kam.

Diese Demo gehört ganz zwangsläufig mit in die ganze Reihe von widerständischen Aktionen, die dann im Herbst 1989 kulminierten, in einer Revolution, die schlicht kein Wunder war, sondern folgerichtig.

Und es war eben nicht nur die Kirche, in deren Räumen sich der Widerstand formierte – auch wenn derzeit sehr christlich versucht wird, die Entwicklung von Opposition und Widerstand ganz im christlichen Haus zu verorten. Das fasst die Vielfalt der Protestformen im “real existierenden Sozialismus” schlicht nicht.

Und zur Wahrheit gehört auch: Gegen die zunehmend aufmüpfigere Musikerszene ging die Staatsgewalt seit den 1960er Jahren immer resoluter und rücksichtloser vor. Und wie sie das tat, das können im Grunde alle 17 Autoren erzählen, die Thomas Renker für diesen Sammelband gewinnen konnte. Nicht alle sind selbst Musiker – es sind auch Liedermacher und Schriftsteller dabei, die das Mosaik mit ihren Erfahrungen ergänzen. Auch das ist wichtig zu wissen – dass es in der DDR kaum einen nicht durchherrschten und durchleucheten Raum gab. Und wer im eigenen Lebensumfeld glaubte, einfach frei von der Leber weg reden, singen und sagen zu können, der bekam die Brutalität der Mächtigen dann zumeist ganz unverhofft in anderen Lebensbereichen zu spüren: in der Schule, bei der Berufswahl, bei der Armee, am Arbeitsplatz.

Und da viele der hier Schreibenden noch blutjung waren, als sie dem Ruf der Musik folgten, können sie auch sehr detailliert erzählen, wie wenig anfangs genügte, um in die Mühlen der Mächtigen zu geraten. Lange Haare, Jeans, Reisen nach Prag, ein paar falsche Fragen – und schon war man eine Akte beim MfS, beschäftigten sich allerlei offizielle und geheime Bürokraten mit einem und ein völlig legaler Ausflug in die CSSR konnte mit einer Verhaftung an der Grenze enden und einer Reise durch Verhörräume, Knastzellen und immer neue Schikanen, die nichts anderes zum Ziel hatten, als den Ertappten endgültig zu kriminalisieren.

Und wo in den 1960er Jahren die reine Freude am Beat, am Blues und am Rock dominierte, haben sich auch Teile der Musikerszene in der DDR zunehmend radikalisiert, nahmen begeistert die neuen Trends in Punk und Metal auf und nahmen in den 1980er Jahren immer seltener ein Blatt vor den Mund und setzten sich auch von den “Angepassten” ab, auch wenn selbst die angepassten Musiker und Bands dem zunehmenden Gefühl der Lethargie, des Eingesperrtseins und der Tristesse Ausdruck gaben.

Viele der von Thomas Renker Angesprochenen haben freilich die Brüche in ihrem Musikerleben erst nach 1990 richtig einordnen können, als sie Zugang zu ihren Akten bekamen. Was vorher vielleicht geahnt werden konnte, entpuppte sich jetzt als eine systematische Durchsetzung auch der kompletten Musikerszene der DDR mit Überwachern. Mit Betonung auf “auch”: Die alleinherrschende Partei wollte über alles und jeden die volle Kontrolle haben. Und wo Verbote (wie das von 1965) sichtlich nicht funktionierten, versuchte man die Sache wenigstens zu steuern. Wer in der DDR offiziell auftreten wollte, brauchte eine Einstufung und musste dafür regelmäßig vor einer Einstufungskommission vorspielen, in der nicht die Musikkompetenz den Ausschlag gab, sondern die parteiliche Einschätzung.

Was nicht ausschloss, dass in den Jurys Leute saßen, die so schizophren waren wie das ganze Land: begeistert von der gehörten Musik und gleichzeitig Zuträger der Macht.

Im Grunde sind diese sehr persönlich und in einem wohltuend freiherzigen Stil geschriebenen Texte auch eine sehr farbenfrohe Zustandsbeschreibung eines Landes, in dem der Versuch, die volle Kontrolle auszuüben, mit der Erkenntnis zusammenprallte, dass ausgerechnet das Kontrollierte das Lebendigste und Beste war, was dieses Land zu bieten hatte. Man begegnet den schlimmsten Feldwebel-Typen, die sich in Deutschland schon jeder Macht angedient haben, man begegnet Untertanen und falschen Fuffzigern – man begegnet aber auch Armeeoffizieren, die im Privatleben aus der verordneten Rolle ausbrechen, Funktionären, die strafversetzt wurden, weil sie zu menschlich reagiert hatten, aber auch hilfreiche grauen Schatten, die versuchen, die eisigen Eskapaden ihrer KollegInnen zu reparieren.

Natürlich erfährt der Leser auch von den vielen Veränderungen, die die Musikszene in der DDR vorangetrieben haben. Auf kaum einem Feld war in diesem Land so viel Bewegung. Und auf kaum einem hechelten die Mächtigen den Veränderungen so hilflos hinterher wie auf diesem. Was wohl einer der Gründe dafür ist, dass die Zugriffe in den 1980er Jahren zunehmend ratloser wurden. Das Muskelspiel der 1970er Jahre, bei dem nicht nur Musikerkarrieren zerstört, sondern auch Menschen regelrecht kaputtgemacht wurden (nicht zufällig empfanden viele Künstler Bettina Wegners Lied “Sind so kleine Hände …” als punktgenaue Beschreibung des erlebten unmenschlichen Zustands), das war dann in den 1980er Jahren schon deutlich zurückgenommen. Man versuchte mit vermehrten Ausreisegenehmigungen “den Dampf aus dem Kessel” zu lassen.

Aber schon das war ja Eingeständnis genug für einen unaushaltbar gewordenen Zustand, der nicht nur mit zunehmend verrottenden Infrastrukturen und permanentem Mangel an professionellem Musikerbedarf einherging.

Natürlich legen viele der hier sprechenden Musiker den Schwerpunkt auf die staatlichen Schikanen. Das sitzt als Stachel tief im Fleisch und kann auch nicht wirklich abgegolten werden. Aber natürlich bleibt trotzdem auch viel Raum für die Schilderung des musikalischen Lebens, den unerwarteten Erfolgen in tiefster Provinz, der Begegnung mit einem Publikum, das genauso sehnsüchtig nach anderen Tönen und voller Träume war. Man staunt als Leser eigentlich eher darüber, mit welchem Tempo diese Zeit eigentlich gerast ist, obwohl man doch das zugehörige Land in der Erinnerung nur noch als erstarrt und ergraut vor Augen hat. Ein nur noch aus Provisorien zusammengeflicktes Gebilde, in dem die Staatsmacht mit ihrer unbändigen Erziehungswut nur noch als fremd und höhnisch erlebt werden konnte. Zumindest von all denen, die mit ihrem gar nicht ausgefallenen Wunsch nach einem freien und offenen Leben ziemlich schnell mit der Staatsmacht aneinander gerieten.

Wer wollte, konnte einen Teil dieser aufmüpfigen ostdeutschen Musikgeschichte schon 2006 in der Ausstellung “Rock!” im Zeitgeschichtlichen Forum sehen. Bernd Lindner, der im Buch über den “Am Fenster”-Moment schreibt, war damals Kurator der Ausstellung. Dass Leipzig in dieser Geschichte der ostdeutschen (Jugend-)Musik immer wieder auftaucht, hat natürlich auch mit der Musikausbildung in dieser Stadt zu tun. Die wichtigsten Musiker haben hier allesamt eine professionelle Ausbildung erhalten.

Und dass das ganze triste Land mit seinen Wohn-, Arbeits- und Ausstattungsproblemen mitbeleuchtet wird, ist ja folgerichtig. Das Gefühl, wie es im City-Song “Am Fenster” schließlich zum Klassiker wurde, war ja allgegenwärtig. Ein Gefühl, das in dieser Form rund 25 Jahre lang fast vergessen war.

Man darf durchaus erschrecken, wenn jetzt grimmige Politiker wieder von Zäunen, Mauern und Grenzen schwadronieren und graue Menschen für eine Art “Heimat” demonstrieren, die penetrant an genau das erinnert, wogegen die lebendigsten Musiker des Ostens einst angesungen haben. Freiheit ist nicht teilbar. Und sie ist auch keine Gnade, die mächtig gewordene Parteifunktionäre einfach gewähren können oder verweigern. Der Rock und Blues der DDR haben schon immer über die engen Grenzen so einer Welt hinausgereicht. Das Einzige, was diese Musik heute kaum noch auszuhalten macht, ist ihre tiefe Traurigkeit. Aber auch das klingt als Wehmut in vielen dieser sehr persönlichen Geschichten mit. Denn irgendwann bleibt nur noch die Trauer über das Verunmöglichte, wenn ringsum alle Auswege verbaut sind.

Es heißt da und dort, die Friedliche Revolution hätte keine Lieder gehabt.

Das brauchte sie wohl auch nicht. Denn alles, was gesagt werden musste, war vorher schon gesungen worden. Und es galt, was auch Gorbatschow so ungefähr gesagt haben soll: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

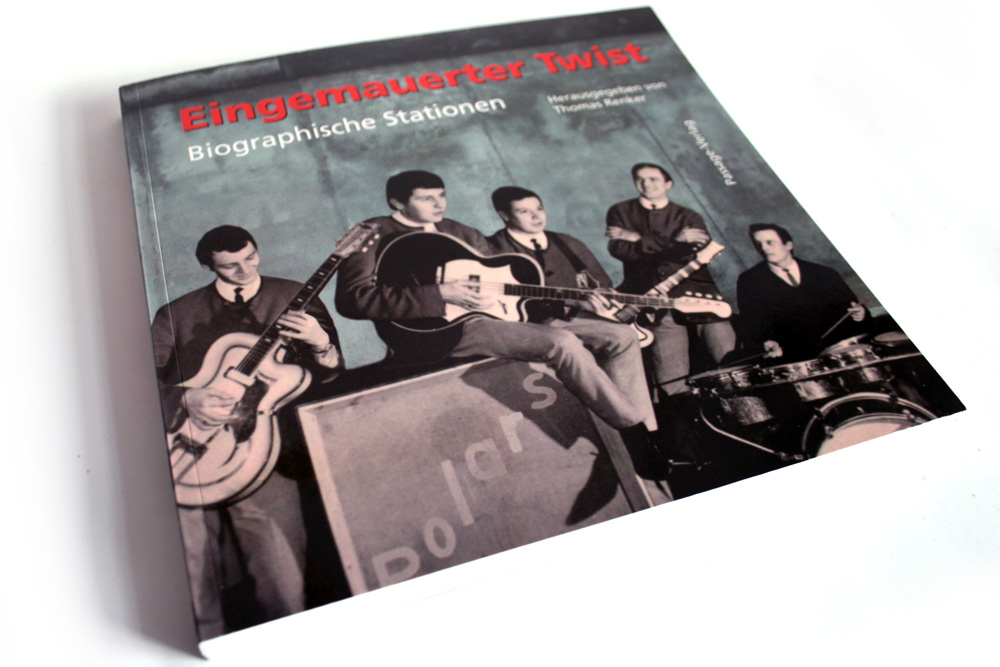

Thomas Renker (Hrsg.) Eingemauerter Twist, Passage-Verlag, Leipzig 2015, 14,50 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher