Große Verlage strampeln sich ab, immer wieder mal völlig sinnfreie Sammlungen von "100 Gedichten von XY" zu veröffentlichen und gutgläubige Leser mal wieder mit einer zumeist dubiosen Auswahl über den Löffel zu balbieren. Kleine Verlage kümmern sich dann um die noch lebenden Dichter und verlegen eine richtige Werkauswahl. Damit wenigstens etwas bleibt in den Bibliotheken.

Oder in den Sammlungen von Lyrikliebhabern, die eben nicht den 96. Goethe-Aufguss kaufen und einen innovationsfeindlichen Verlag reicher machen, sondern lieber die gesammelten Gedichte all jener Autoren, die zwar emsig schreiben, veröffentlichen, diskutieren – aber trotzdem nie einen Hype erleben, irgendeinen Preis-Rummel oder eine “Entdeckung” im Feuilleton, weil die Zeit nach Stars und Sternchen giert, aber nicht nach Texten.

Wer liest denn noch Gedichte? – Darf man das fragen? Ist das nicht ein Lebensbedürfnis?

Wohl leider nicht. Denn Gedichte sind zwar schön kurz in der Regel, aber sie zwingen zum Innehalten, Sichvertiefen und Einfühlen. Sie sind nun einmal ein kompromierter Moment, spielen mit Assoziationen, brauchen die ganze Vorstellungskraft der Leser und ihre Konzentration. Eigentlich wie gute literarische Texte immer. Aber so etwas verkauft sich schwer, denn auch Bücher kaufen die Menschen eher selten, um sich selbst zu begegnen, eher des Gegenteils wegen – zur Unterhaltung und Zerstreuung.

Und so ist denn Wolfgang Rischer einer der Unermüdlichen im Land, die sich das Gedichte schreiben trotzdem nicht vermiesen ließen. In diesem Buch hat er 60 Gedichte gesammelt, die zwischen 1980 und 2015 entstanden sind. Nachdenkliche Texte, das fällt sofort auf. Hier versucht einer nicht mit zertrümmerten Versen, Klangspielen oder Provokationen Gehör zu finden. Die laute Bühne ist nicht sein Feld, der offene Markt schon gar nicht. Er liebt das Leise, lebt auch in eher leisen Landschaften. Er lebt in Süpplingen. Das liegt zwischen Königslutter und Helmstedt. Bis 1990 hatte er hier die innerdeutsche Grenze praktisch vor der Nase, ließ sich davon aber nicht beeindrucken, sondern fing die Stille der Landschaft lieber in Versen ein, schaute auch, wo es ging, hinüber, versuchte sich ein Bild zu machen vom Leben dort in dem Häuflein roter Dächer, das zu sehen war.

Aber er beließ es nicht bei der Distanz wie so viele andere. Früh schon knüpfte er die Kontakte in die Dichternetwerke des Ostens. Viele gibt es nicht. Auch hier sind Lyriker eher Einzelgänger oder Bühnenliebhaber. Doch in Leipzig gibt es so etwas um den Dichter Ralph Grüneberger, der sich das Netzwerken früh zur Aufgabe gemacht hat und die Schreibenden aus allen Himmelsrichtungen nicht nur in lauter Poesiealben zusammenbringt, sondern auch in der Lyrikgesellschaft und in Treffen an durchaus entlegenen Orten. Dichter werden niemals die Leipziger Kongresshalle mieten, um zu tagen.

Und die beiden verstanden sich sofort, auch weil ihre Art, mit Land und Text umzugehen, ganz ähnlich war: nachdenklich, betrachtend, verstehenwollend. Nicht drüber reden wie andere, sondern davon reden, was man sah, fühlte, dachte und zusammenband im Kopf. Dichten als Weltbetrachtung, als immer neue Begegnung mit der eigenen Winzigkeit und dem Beeindruckenden. Das frappiert bei Rischer zwar nicht, weil er gar nicht frappieren will. Eher liebt er den elegischen Ton, ist Eich nahe und Klopstock (auch wenn er dessen hymnischen Ton gar nicht erst berührt). Aber auch bei Klopstock finden sich diese in Moll gestimmten Betrachtungen, die aus einem gesehenen Bild entspringen. Und solche Bilder findet man bei Rischer immer. Es sind seine Augen, die den Punkt einfangen, der nachdenklich macht und den Betrachter mitnimmt auf eine Gedankenreise – auch in Vergangenheiten. Denn davon ist die Welt ja voll und wird immer voller, je älter man wird. Als junger Spund merkt man das noch nicht, da dichtet man drauflos, als wolle man Bäume ausreißen.

Aber 1980 – da war auch Rischer schon 41. Da beginnt man zu begreifen, wie vergänglich das Alles ist und dass man schon Einiges verloren hat, weil es einfach vergangen ist, sich aufgelöst hat im großen Strömen. Man beginnt selbst die Liebe als Wandelbares zu begreifen (und dass man anders lieben lernen muss) und man begreift die alte Geschichte vom Sisyphos endlich (was für junge Menschen im Grunde unmöglich ist). Denn nichts ist so enttäuschend, wie den Stein endlich oben auf dem Gipfel zu haben. Das hat auch mit dem neuen Begreifen von Zeit zu tun, denn Zeit haben wir ja nicht – Zeit hat uns. Wir schwimmen mittendrin und beginnen, die Spuren zu lesen – auf dem verlassenen Spielplatz, in der Landschaft, in Briefen. Ist das zwangsläufig, dass man mit dem Alter anhänglicher und elegischer wird und “diese uneingestandene Lust, sich / in der Vergangenheit zu verlaufen” (“Zeitleiste”) erwacht?

Oder ist es das zunehmende Wissen, dass auch die grausamen Dinge abtauchen und zu Geschichte werden und unsere Gegenwart erst fassbar wird, wenn wir Fixpunkte setzen. Gerade in der Vergangenheit. Gerade jetzt, wo die Jungen eher Perry Rhodan und Pink Floyd im Kopf haben?

Da darf man stolpern: Na hoppla! Welcher Jungendliche kennt noch Perry Rhodan und Pink Floyd? Das Gedicht entstand 1980. So geht das. So schnell vergeht das und der bunte Schaum des Tages ist selbst eine Schicht Geschichte.

Aber da dieser nachdenkliche Spaziergänger sich seine Fixpunkte setzt, kommt die Panik gar nicht erst auf vor dem riesigen Kosmos, der da vorüberflutet und alles verschlingt. Vieles existiert dann irgendwann nur noch als Name oder schwache Assoziation in unserem Kopf. “Viele / sind ohne Abschied einfach weg. / Irgendwann, später, in einem Gespräch / tauchen sie unvermittelt auf …” (“Die Verschwundenen”) Das hat er dann schon 2012 geschrieben, aufs höchste verwundert, was da in einem Leben alles schon so stillschweigend verschwunden ist – und nun hat man das nur noch im Kopf. Da bekommt Schrödingers Katze eine ganz andere Bedeutung und wir sind mittendrin in der Relativität, die unser Leben ist. Das noch viel wundersamer wird, wenn man sich an die Erzählungen Jener erinnert, die vor uns diese Reise gemacht haben. Da saß man dann dabei: “Die Älteren nicken, auf vertrautem Terrain. / Die Jungen lauschen einem Expeditionsbericht.”

Man merkt schnell, was diesen Mann die ganze Zeit immer wieder mal verblüfft und beschäftigt hat, wie es in ihm rumorte und bei unterschiedlichsten Anlässen dann auf einmal zum Wortgewebe wurde, sich im Kopf verdichtete. Womit auch die Arbeitsweise klar wird (die Rischer auch selbst beschreibt): Den Moment, wann so etwas passiert, kann er nicht bestimmen. Das ist anders als etwa bei Romanautoren, die sich hinsetzen und ihr Pensum (nicht Quantum) abarbeiten. Dichter müssen es merken, wenn sich aus einem Funken in ihrem Kopf ein Gedicht zu formen beginnt. Das reift dann (wenn genug Ruhe ist) von selbst, bis es niedergeschrieben werden kann: Notat des Lebens, fast wie ein Tagebucheintrag, nur dass es jedes Mal auch ein Nachdenkliches wird, ein in sauber gewichteten Versen gefasster Versuch, den Moment zu begreifen.

Als Ergebnis steht dann für den Wanderer irgendwann das Begreifen, dass einem stets nur ein Quantum geschenkt ist – egal, ob man es Leben oder Geschichte nennt. Und irgendwann stellt man dann die Frage, die man sich anfangs so hemdsärmelig stellte, in kursiver Nachdenklichkeit: “Die alte Frage Was bleibt /: Viel wiegt es nicht auf, aber alles.” (“Das Gedicht”)

Das Es ist in diesem Fall natürlich das Gedicht, das sich einnistet im Kopf und fortspinnt und bewahren will. Für den Sohn. Aber in diesem Fall auch für Leser, die sich noch oder wieder die Zeit nehmen, Gedichte zu lesen, sich auf Gedichte einzulassen, was bei den richtigen Dichtern auch immer heißt, aufs eigene Nachdenklichsein.

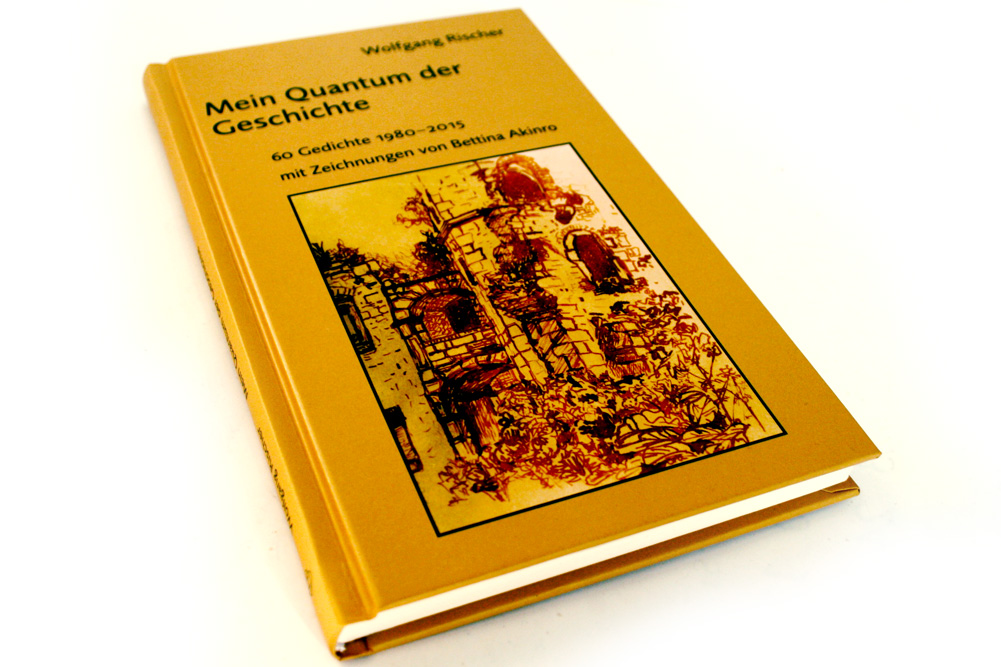

Wolfgang Rischer Mein Quantum Geschichte, Dr. Ziethen Verlag, Oschersleben 2015, 14,99 Euro.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher