Es gibt solche Autobiografien und solche. Solche, die einer schreibt für Ruhm und Nachwelt. Und solche, die einer schreibt, um sich selbst zu finden. Erstere sind immer ein bisschen geschönt. Man will ja seinen guten Ruf nicht verlieren. Und dann gibt es da noch die Typen, die den Leser teilhaben lassen wollen an einer Suche, die nicht ganz einfach ist. Denn wer, bitte schön, weiß denn eigentlich, wer er wirklich ist? - Ich nicht, so ungefähr sagt es Michael Nyqvist.

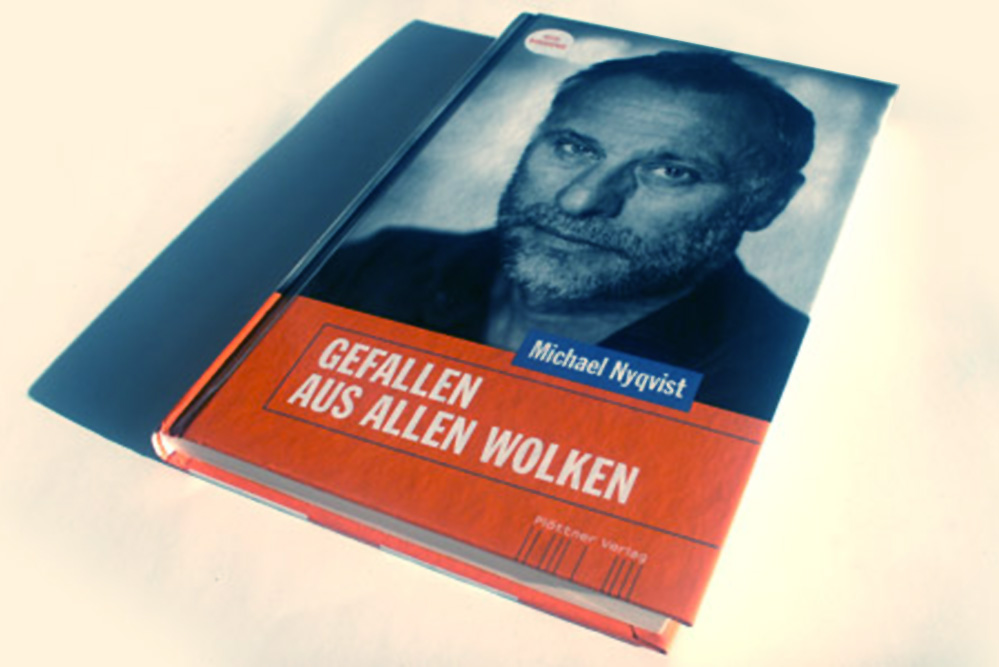

Er ist einer der bekanntesten Schauspieler Schwedens. Mancher kennt ihn aus der Verfilmung der Stieg-Larsson-Trilogie “Verblendung”/ “Verdammnis” / “Vergebung”, mancher auch aus dem Film “Wie im Himmel”, wo er einen erkrankten Dirigenten spielt. “Michael Nyqvist schreibt, wie er spielt”, wirbt der Plöttner Verlag für diesen neuen, ungewöhnlichen Teil in seinem Programm, “reduziert aufs Wesentliche und mit Gefühl für die kleinen Nuancen.”

Das mit der Reduktion stimmt. Zur Freude des Lesers. Nyqvist spart sich all die mährigen Beschreibungen schöner schwedischer Landschaften, idyllischer Familienbilder, goldiger Tage in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. All die Seelenergüsse, die man schon in tausenden von Autobiografien gelesen hat. Aus gutem Grund. Um Vollständigkeit oder schöne Kindermärchen geht es ihm nicht. Er hat eine Mission: Er will seine Eltern finden. Denn mitten durch seine Kindheit geht ein Riss. Oder gleich mehrere Risse. Denn auch seine Adoptiveltern trennen sich, als er noch ein Kind ist, ziehen mal “ein Jahr auseinander”, wie das so ist, wenn sich Erwachsene noch etwas vormachen. Und danach ist nichts mehr wie vorher. Scheidungskinder wissen das. Es ist, als wäre jetzt etwas fort, was man nun immerfort suchen muss. Das Leben wird zu einer einzigen Suche. Auch in den Erinnerungen.

Und mit denen beginnt das Buch. Kurze, aufs Wesentliche reduzierte Szenen, die aufscheinen und die in der Rückschau eine Bedeutung gewinnen. Auch für die Frage: Warum wurde ich, wie ich wurde? Szenen aus den Ferien mit den Eltern – einige voller Unruhe und Peinlichkeit. Szenen von Übermut, aber auch Szenen aus dem Cliquenleben in der Schule, als es dem Jungen leicht fiel, dazuzugehören und Abenteuer einzugehen, die auch Hals und Bein hätten kosten können. Und in denen Nyquist doch schon die Distanz spürt, das Nicht-ganz-Dazugehören. Was ihn für kurze Zeit zum Einzelgänger macht, bis er wieder zurückkehrt in die Clique.

Irgendwann erfährt er dann von seinen Eltern, dass er adoptiert ist, seine früheste Kindheit in einem Kinderheim zubrachte. Eine Grundverstörung, die ihn begleitet, als er seine ersten Schritte tut, um Schauspieler zu werden. Aber auch da erzählt er nicht, was andere Schauspieler erzählen würden, wenn sie von ihrer Karriere erzählen, all die munteren Anekdötchen mit möglichst vielen bekannten Namen und Bühnen und ersten Erfolgen.

Nyqvist fängt mit den Irritationen an, den Verwirrungen, den Selbstzweifeln, die ihn auch beim Schreiben noch plagen. Musste er sich mehr schinden als die anderen, um ein guter Schauspieler zu werden? Oder erzählt er nur anders darüber – nicht aus der Pose des Triumphes, aus der sich die Perspektive gründlich ändert, sondern aus der des immer Zweifelnden. Da können Proben zur Tortur werden und Erfolge zu einem zerbrechlichen Zustand, aus dem er lieber durch die Hintertür flieht.

Dass er das Kind anderer Eltern ist, scheint ihn dabei immer wieder zu beschäftigen. Doch später, als er selbst Vater ist, wird das Thema drängend. Ein wenig spielt auch der Tod seines geliebten Adoptivvaters mit hinein, dessen Haushalt er auflöst und in dem er nun einen Mann entdeckt, der die Karriere seines Sohnes immer aufmerksam verfolgt hat. Und der am Ende trotzdem einsam war.

An der Stelle will Nyqvist dann endgültig wissen, wer er wirklich ist. Denn in den Schicksalen der Nächsten spiegelt sich ja das eigene Leben. Was davon aber ist geerbt, was erworben? Und so geht er das große Wagnis ein, seine leiblichen Eltern zu suchen – auch mit der Konsequenz, dabei Verletzungen zu erleben. Denn irgendwie ist ja auch der erwachsene Mensch noch Kind. Hin und her gerissen zwischen Wissenwollen und Verzagen.

Gibt es das noch, in einer Welt, in der keiner mehr Gefühle zeigt? Darf man sich so verletzlich zeigen? Nyqvist tut es einfach und lässt den Leser teilhaben an seiner Suche, an den Momenten des Verzagens und an all den wirren Gedanken, die ihm durch den Kopf gehen, bevor er die Menschen trifft, die er wenigstens einmal sehen und sprechen möchte. Und selbst in den Situationen, in denen er sie vor sich hat, kann er augenscheinlich das Gesumm der Gedanken nicht abstellen, denkt darüber nach, was das nun für Folgen haben könnte, dass er niemanden verletzt, ob das überhaupt gut geht.

Das scheinbar Knappe seines Stils ist eben nicht nur Stil – es ist auch ein Versuch, all die widerstreitenden Gedanken und Momente zu vereinen. All die Gefühle, die immerfort durcheinander laufen – die Liebe zu Frau und Sohn, die Angst, als Vater zu versagen oder einfach das Falsche zu tun oder eine Situation nicht zu bewältigen. Bevor er auf die Bühne tritt – das hat er ja gelernt – ist das recht einfach. Da übernimmt man im letzten Moment der Konzentration das Steuer als Pilot und hat die Sache im Griff, weil man auf das Antrainierte zurückgreifen kann. Aber im richtigen Leben gibt es diese überschaubare Organisation nicht. Erst recht nicht für Menschen, die so konzentriert sind, die Welt um sich permanent zu analysieren, die Situation und die Gegenüber zu erfassen – und sich selbst darin zu sehen in all diesen Szenen des Lebens, auf die man sich immer nur ganz rudimentär vorbereiten kann.

Am Ende wird es eine echte Sohn-Vater-Geschichte. Ohne Happyend, sondern mit einem echten Nyqvistschen Ende. Alles ist offen. Die Reise des Lebens ist noch lange nicht zu Ende. Im Grunde steckt er jetzt nur – durch sein eigenes Suchen ausgelöst – in einem neuen Drama, von dem er gerade erst die neuen Mitspieler kennengelernt hat. Text und Bühne aber sind ihm fremd. So fremd, dass er am Ende schier überfordert ist. Und selbst das verblüfft nicht wirklich. Denn er hat sich ja bewahrt, was vielen Anderen verloren geht, wenn sie glauben, erwachsen zu sein: die fragende, immer neugierige Sicht auf die Menschen und das eigene Tun. Das macht Beziehungen ganz bestimmt nicht leicht. Aber er ist es ja selbst, der es sich nicht leicht macht. Dahinter steckt – man ahnt es an vielen Stellen – auch eine große Angst vor Kontrollverlust. Und fast ist man geneigt zu rufen: He, da kommen deine italienischen Wurzeln durch.

Denn dieses seitenlange Hadern und Verunsichertsein, das kennt man aus den Romanen Andrea de Carlos.

Aber vielleicht sind einfach beide Autoren nur Verwandte im Geist, jene selten gewordene Spezies des Mannes, der die Welt nicht abgeklärt und unberührt betrachten und erleben kann, der zumindest sich selbst seine oft widerstreitenden Gefühle zugesteht, und der immer auf der Suche ist nach dem Eigentlichen und Verlässlichen in den Dingen. Und der doch immerfort seine eigene Skepsis wiederfindet. Das ergibt eine zuweilen kindliche Sicht auf die Welt. Aber wer kennt das nicht? – Oder gibt es tatsächlich lesende Menschen, die das nicht (mehr) kennen? – Aber vielleicht entdecken sie es wieder. Diese Nyqvistsche Spurensuche lädt geradezu dazu ein.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher