Es ist ein besonderer Schatz, den Heinz Peter Brogiato und Bruno Schelhaas da in den Sammlungen des Instituts für Länderkunde in Leipzig (IfL) ausgegraben haben. Ein Schatz, den man dort auch nicht unbedingt vermutet hätte, denn das Institut sammelt ja vor allem Schriften und Dokumente zur Geografie, darunter auch die Nachlässe zahlreicher Geografen. Einer von ihnen war Joseph Partsch (1851 - 1925). Auch seine Studenten mussten ins blutige Kriegsgemetzel.

Partsch war 1905 auf den Geografielehrstuhl der Universität Leipzig berufen worden. In seinem Nachlass, der im IfL aufbewahrt wird, fanden sich über 300 Feldpostbriefe, die seine ehemaligen Studenten ihm aus den Schützengräben des Krieges schrieben. Ein Konvolut, das wohl recht einzigartig sein dürfte, denn Partsch wurde für die jungen Männer dadurch nicht nur zu einer wichtigen Bezugsperson, er bot ihnen auch den Kontakt in eine Welt der Wissenschaft, die viele der Briefschreiber bitter vermissten. Die meisten hatten erst kurz vor Ausbruch des Krieges ihr Studium abgeschlossen, etliche wurden direkt aus dem Hörsaal in die Kasernen beordert. Sie gehörten fast alle zu den ersten Jahrgängen, die zum Teil euphorisch in den Krieg zogen. Sie gehören auch zu jener Studentengeneration, die nicht nur im festen Vertrauen auf die gesellschaftlichen Zustände aufgewachsen war, sondern auch in jener Stimmung, die medial seit Jahren vorbereitet war und 1914 ohne viel Federlesens in Kriegsbegeisterung und einen fast überheblichen Patriotismus umschlagen konnte.

Das Besondere an den Feldpostbriefen ist natürlich auch, dass die Schreiber ihrem geliebten Professor versuchten zu zeigen, dass sie ihr Studium nicht vergessen hatten und ihr Wissen anzuwenden wussten. Neben den Schilderungen der Erfahrungen im Artilleriebeschuss, in abgesoffenen Grabensystemen, in zermürbenden Stellungskämpfen und den Erlebnissen in den Lazaretten versuchen sie, die Böden Flanderns, die Kreideformationen ihrer Tunnelsysteme, die Flusslandschaften am fernen Dnjestr zu beschreiben, ihren unfreiwilligen Kriegstourismus als Chance der geografischen Exkursion zu begreifen. Möglich, dass Partsch sie in seinen vielen, vielen Antwortbriefen dazu auch extra aufgefordert hat.

Möglicherweise hat er so versucht, für seine Schüler die Leiden des Krieges zu mildern, ein Stück Normalität in ihr Leben an der Front zu bringen. Womöglich verbunden mit Trost, Zuspruch und einem Appell an ihren Patriotismus. Ein paar wenige seiner Antworten sind mit im Buch erhalten und lassen so eine Interpretation zu. Entsprechend gestimmt sind dann freilich auch viele der Briefe aus den Schützengräben, versuchen die jungen Leute, das Erlebte möglichst heldenhaft zu schildern. Oft genug spürt man, wie sie sich einen Ruck geben, um den Erwartungen an ihr Soldatentum auch gegenüber dem Professor in Leipzig gerecht zu werden.Nur einmal bricht das wirklich auf, in den Briefen Otto Lehmanns, der den Krieg in der österreichisch-ungarischen Armee erlebt und augenscheinlich schon früh – ähnlich wie Andreas Latzko – ein posttraumatisches Belastungssyndrom erfuhr, von dem er sich nicht mehr erholte. Er sieht den Krieg und seine Schrecken mit anderen Augen, kann für sich die Sinnlosigkeit des großen Schlachtens nicht mehr mit fernen, unfassbaren Zielen verbrämen. Wo die anderen noch von einem Siegfrieden schreiben, sieht er das Menschlichste zu Boden getreten, sieht die Lügen der Mächtigen, die das große Morden auch dann noch weiterführen, als längst klar ist, dass sie damit ihren eigenen Untergang eingeleitet haben.

Ein anderer Briefpartner Partschs macht das Dilemma noch deutlicher, gerade weil er noch bis kurz vor Kriegsende ohne Zweifel an die Propaganda des deutschen Militärs glaubt: Partschs Berliner Kollege Albrecht Penck (1858 – 1945), der weltberühmt wurde durch seine Forschungen zur Vergletscherung Europas während der Eiszeiten. Auch Partschs Schüler schwärmen in ihren Feldpostbriefen von Endmoränen und diluvianischen Aufschlüssen, die sie in Gräben und Kratern bewundern können. Diluvium war das damals gern benutze Wort für Eiszeit – heute sagt man Pleistozän stattdessen.

Eine überfällige Wiederentdeckung: Andreas Latzkos “Menschen im Krieg”

Es gibt Bücher …

Otto Meißners Tagebuch aus dem Ersten Weltkrieg: Fünf Jahre meiner Jugend

Wie konnte vor 100 Jahren …

Der Sprung ins Dunkle: Wie der 1. Weltkrieg zusammengebraut wurde

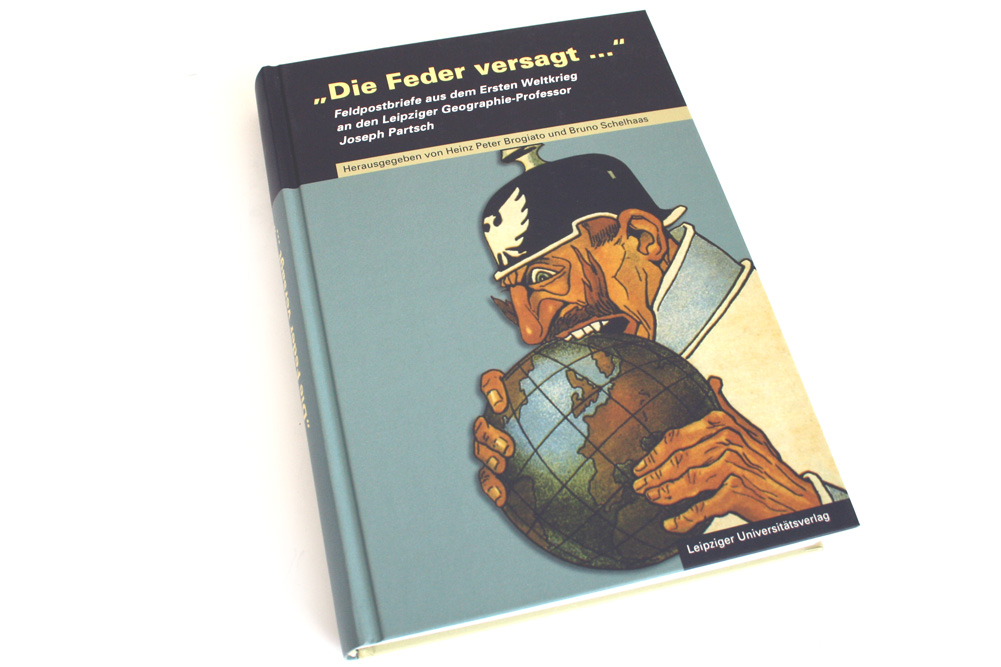

Das Cover ziert ein Bild …

Literaten kontra Patrioten: Eine Reise in Dokumenten in ein keineswegs friedliches Leipzig von 1913

Ein bisschen hat man ja schon …

Und obwohl Penck einer der großen Verfechter einer einzuführenden politischen Geographie war, war er mehr als erschrocken, wie sehr ein ganzes Land vier Jahre lang belogen worden war. Die deutsche Presse hatte nicht nur einer konsequenten Militärzensur unterlegen, auch die Berichte über Frontverläufe, Schlachten, Reserven und die Stärken und Erfolge der Gegner waren durch das Militär kontrolliert. Was übrigens dazu führte, dass sich auch jenes Bild von überlegenen und durch nichts zu erschütternden Feldherren aufbauen konnte, das Hindenburg und Ludendorff 1918 abgaben, als sie jeden, aber jeden Zeitpunkt verpasst hatten, noch einen Frieden auf Augenhöhe zu schließen.

Aus Pencks Briefen ist geradezu sein Erschrecken und seine Verwirrung herauszulesen, als sich die Ereignisse im Sommer 1918 zu überstürzen begannen. Es wird zwar in teilweise völlig überspitzten Büchern heutzutage wieder darüber gestritten, wer denn nun eigentlich die Kriegsschuld trug. Aber selbst die in diesem Band versammelten Briefe zeigen ein gut Stück jener Wahrheit, die die Historiker so gern ausblenden. Die jungen Männer, die da 1914 in den Krieg zogen, waren medial seit Jahren darauf vorbereitet worden – auch auf die Verachtung den Gegnern gegenüber, die sich in vielen Briefen ausspricht, auch wenn die Schreiber oft versuchen, die Dinge sachlich zu schildern. Doch die Haltung, einer überlegenen, besseren oder gar heldischen Nation anzugehören, zeigt sich immer wieder. Und auch jenes ganz deutsche Erziehungsideal, dass Männer keine Schwäche zeigen. Selbst wenn sie, wie Kurt Trautner, den Krieg als eine einzige lange Tortur in Lazaretten und Krankenhäusern erleben.Schon früh erfährt der “hochverehrte Geheimrat”, in dem die jungen Männer wohl auch eine Art Vaterfigur sahen, wie seine besten Schüler und Assistenten weggerafft wurden. Er schreibt Nachrufe auf seine Schüler und teilt an einer Stelle nüchtern mit, dass schon ein Viertel eines ganzen Studentenjahrgangs tot auf den Schlachtfeldern blieb. Und Partschs Schüler waren im Grunde überall, wo der moderne, industrialisierte Krieg sich austobte: an der Somme, an der Marne, bei Ypern, vor Verdun, einige auch in Palästina, in Serbien und Mazedonien. Und immer wieder wurden die Truppenverbände, die eben noch den zermürbenden Stellungskrieg im Westen mitgemacht hatten, an die Ostfront geworfen, lernten die galizischen Sümpfe kennen und die heftigen Kämpfe am Narew. Zumeist waren sie einfache Soldaten oder Unteroffiziere, manche wurden im Lauf des Krieges bis zu Kompanieführern befördert, weil die Offiziere der ersten Kriegsjahre längst in den Kriegsgräbern Frankreichs lagen. Einige wenige wurden in den Heeresstäben als Geografen tätig. Darauf kommt Heinz Peter Brogiato in seinem Beitrag am Ende des Bandes zu sprechen, als er von der Rolle des 1. Weltkrieges bei der Aufwertung des Geografieunterrichts in deutschen Schulen erzählt. Dabei zitiert er sowohl Remarque als auch Hasek, dessen braver Soldat Schwejk sich ja in einer seiner Geschichten völlig verläuft in der östlichen Geografie.

Otto Lehmanns Briefe lassen schon in aller Emotionalität das anklingen, war Latzko in “Menschen im Krieg” und später auch Remarque in “Im Westen nichts Neues” geschrieben haben. Man ahnt, wie sehr Remarques Antikriegsroman “Im Westen nichts Neues” noch 1928 die Weimarer Republik erschüttern musste, denn auch die Einsichten, die Albrecht Penck in seinen letzten Briefen an Partsch zeigt, waren ja nicht das Allgemeinverständnis der Zeit. Im Gegenteil: Noch ehe der Friedensvertrag von Versailles unterzeichnet war, wurde eifrig an der Dolchstoßlegende gestrickt, arbeitete das stockkonservative Deutschland an einem Heldenbild, das den verlorenen Krieg verklärte und den nächsten eifrig vorbereitete.

Und die deutschen Professoren haben ihren Teil dazu beigetragen. Denn die Art Patriotismus, mit denen die Studenten in den Krieg zogen, den hatten sie von ihren Lehrern mitbekommen. Und auf die ersten Briefe Otto Lehmanns muss Partsch auch entsprechend belehrend reagiert haben, denn in den nächsten Briefen entschuldigt sich Lehmann geradezu dafür, dass er die Dinge so bitterlich beim Namen nennt und auch von seinen eigenen Leiden erzählt.

Die nachgestellten Texte von Nicolas Ginsburger und Heinz Peter Brogiato bleiben weitgehend distanziert, werten nicht und überlassen es dem Leser, sich ein Bild zu machen – auch von diesen jungen Geografen, die da als Kanonenfutter in die Kampfzonen geschafft wurden und die sich wie Kinder freuten, wenn ihnen ihr alter Professor etwas zu Lesen in die Schützengräben schickte.

Heinz Peter Brogiato; Bruno Schelhaas, “Die Feder versagt …”, Leipziger Uni-Verlag 2014, 32,00 Euro

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher