Vielleicht sollte Leipzig ganz einfach dazu übergehen, seine großen Komponisten in einem Jahresreigen zu feiern. Auf Bach folgt Mendelssohn, auf Mendelssohn Wagner, auf Wagner Schumann, auf Schumann Schumann. Ist jetzt kein Verschreiber: 2019 ist das große Jubiläum für Clara Schumann dran. Aber dieses Buch hier widmet sich ihrem Ehemann, dem Robert.

Ein nicht ganz unwichtiges Kapitel in seinem Musikerleben ist mit Leipzig verknüpft. Hier hat er studiert. Hier hat er Clara kennen gelernt. Hier hat er seine ersten großen Kompositionen geschaffen und seine ersten Erfolge gefeiert. Hier hat er die “Neue Zeitschrift für Musik” redigiert. Hier hat er seinen Kampf mit Vater Wieck ausgetragen. Die Stadt ist auch voller Erinnerungen an ihn und Clara und ihre große Liebe. Und wenn man sich die Herren Bach, Mendelssohn und Wagner wegdenken würde, würden allein schon die Jahre 1828 bis 1844 ausreichen, um Leipzig zur Schumann-Stadt zu machen. 1828 kam er zum Studium her – auch wenn Jura nun wirklich das falsche Studienfach war. 1844 ging er mit Clara nach Dresden.

Und anders etwa als bei Wagner und Bach gibt es das Wohnhaus von Clara und Robert noch zu besichtigen. Oder wieder. Die Inselstraße 18, wo das frisch getraute Musiker-Ehepaar ab 1840 lebte in der Friedrichsvorstadt, aus der später das Grafische Viertel wurde. Dort beginnt Hans Joachim Köhler seinen Rundgang, auf dem er zeigt, welche Orte in Leipzig heute noch an Robert Schumann erinnern. Sie füllen ein ganzes Buch, auch wenn es nicht immer so offensichtlich ist wie bei den Erinnerungstafeln am Neumarkt und in der Reichsstraße, dass man es hier mit Schumann-Orten zu tun hat, die sich sehr sinnfällig ergänzen mit dem Schumann-Denkmal hinter der Moritzbastei und dem Tisch der Davidsbündler im Coffebaum.

Natürlich bezieht Köhler auch die anderen Berühmten mit ein, mit denen Schumann ja zu tun hatte – Wagner, Mendelssohn und – als klassischer Bezug: Bach. Nicht nur Mendelssohn Bartholdy holte den alten Bach wieder als leuchtendes Vorbild aus der Versenkung. Auch Schumann tat es – noch viel bewusster, denn er war so nebenbei und durch seine Arbeit als Musikkritiker auch einer von denen, die just in diesem frühen 19. Jahrhundert den Kanon der deutschen klassischen Musik erst schufen. Vorher gab es das gar nicht. Und heute lernen selbst die Schulkinder, wie der Kanon aussieht. Dass es ein klassisch-romantischer Kanon ist, den Schumann und seine Zeitgenossen erst so definiert haben, lernen sie nicht.Köhler erzählt es auch nicht extra. Er ist mit Herumspazieren beschäftigt. Das nimmt ihn ganz in Bann. Das Buch muss man quer halten, als wäre es ein Tischkalender. Vielleicht kein besonders kluger Einfall, denn gute Spazier-Führer liest man ja auch daheim wie ein Buch, wenn einem danach ist. Wenn man sich etwa bei Schnee und Eis auf den nächsten Frühjahrsspaziergang freut. Von der Inselstraße zum Brockhausdenkmal und von dort zum Schwanenteich etwa, den Robert Schumann schon kannte. Von seiner Wohnung im Roten Kolleg konnte er auf den Park und den Schneckenberg hinunterschauen. Köhler nimmt seine Begleiter mit in die Phantasie. Immer wieder bittet er sie darum, sich vorzustellen, wie Leipzig aussah 1828.

Das ist manchmal schwer. Auch was scheinbar alt ist, ist eigentlich neu. Die Stadt hat sich seither gewaltig verändert. Noch zu Schumanns Zeit wurde die Stadt wieder einmal völlig umgebaut. Albert Geutebrück hieß der Mann, der damals die neuen klassizistischen Gebäude aus dem Boden stampfte – den Großen Blumenberg, die neue Universität. Und nördlich der Stadt wurde ein Bahnhof gebaut. Schumann erlebte mit, wie in Leipzig das Eisenbahnzeitalter begann und die ersten Dampfmaschinen eingesetzt wurden. Unter anderem im Hause Brockhaus, zu dem Schumann innigste Beziehungen hatte – genauso wie zur Bankiersfamilie Frege, wo er seine Wertpapiere deponierte. Auch diesen Ort kann man besuchen: das Fregehaus in der Katharinenstraße.

Die Musikstadt für Ersterkunder: Musikalischer Stadtrundgang durch Leipzig

Das Büchlein passt …

Musikstadt Leipzig: Ein Stadtrundgang zu den Zeugnissen einer musikalischen Metropole

Der Tourist ist ein eiliges Wesen …

Clara & Robert: Eine Leipziger Liebe im Mini-Format

Das mit der Liebe ist ein eigenes Ding …

Robert Schumann: Ich hab im Traum geweinet

Im Juli rundet sich der Todestag …

Orte und Marschrouten überschneiden sich. Immer wieder streut Köhler Hinweise auf die “Leipziger Notenspur” ein, die die Musikstadt erlebbar macht. Und Schumann begegnete ja seinen großen Zeitgenossen. Zwangsläufig. Mal als Kollege, mal als Kritiker. Seine Spuren kreuzen sich mit denen Mendelssohns, Chopins und Liszts. Wagner wurde schon genannt, auch wenn die beiden sich erst in Dresden näher kennen lernten. Die Musikverleger Leipzigs kannte er sowieso. Und dann sind da noch seine diversen Wohnungen – samt dem Versuch, draußen vor der Stadt nahe der Nonnenmühle ein bisschen Ruhe zu finden. Die er nicht fand. Denn den Lärm hatte er in Kopf und Herz – die Liebe zu Clara und der Ärger mit Wieck. Zwangsläufig kommen auch die Wohnungen und Auftrittsorte von Clara mit vor. Denn eigentlich hatte ja Vater Wieck für das Wunderkind eine Karriere als Klaviervirtuosin vorgesehen. Die auch begann, bevor Robert um Claras Hand bitten konnte. Als beide 1840 heiraten, war Robert ein ordentlicher Dr. und Clara eine ordentlicher k.u.k.-Hofmusikerin.

Sie waren das berühmteste Liebespaar ihrer Zeit.

Zusätzlich zu der großen Schleife, die Köhler durch die Innenstadt dreht, die damals, zu Roberts Zeiten, das ganze Leipzig war, gibt es auch noch Spaziergänge zu den Orten, die auch Robert sich gern erwanderte – nach Lützschena, nach Stötteritz, nach Dölitz, Gohlis und Oetzsch. Und natürlich nach Schönefeld, wo geheiratet wurde, als das Gericht für Robert entschied. Da und dort steht ja noch einiges herum, was auch Robert damals sah. Manchmal sehr versteckt, weil die große Stadt ringsum alles zugebaut hat.Es ist ein Versuch, noch einmal in diese Zeit einzutauchen, die man gern mit Biedermeier beschreibt. Und die doch schon heillos auf dem Weg ins Industriezeitalter war. Und ganz so nicht-revolutionär, wie es im Vorwort heißt, war Leipzig auch nicht. Im Gegenteil: Hier wurde 1830 ordentlich Remmidemmi gemacht und ein gewisser Wagner entdeckte sein Herz fürs Rebellieren. Es ist wie heute auch: Die offiziösen Zeitberichte malen ein anderes Bild von der Wirklichkeit als die Gerichtsakten. Und wer weiß, worüber sich die Davidsbündler im Coffebaum tatsächlich unterhielten?

Indem wir heute so gern nur die große Musikstadt sehen, vergessen wir wie so oft den unmusikalischen Rest. Den Aufeinanderprall der Zeitalter. Und warum ist es um einen wie Schumann da so ruhig? – Er stand auf der Seite der Bessersituierten. Der Bankier Frege organisierte die Bürgerwehr, die die Tumulte in der Stadt niederhalten sollte. Sie sicherte auch Freges Rittergut in Abtnaundorf. Und auch wenn die Revolte niedergeschlagen wurde, bekam Leipzig doch 1830 seine erste Stadtverordnetenversammlung. Das lässt Köhler aber leider weg.

Was schade ist. Das gibt auch für die Musik und Schumanns Rolle darin ein falsches Bild. Aber vielleicht setzt sich jetzt ein anderer hin und schreibt mal den Stadtführer zum rebellischen Leipzig. Und einen zum Leipziger Bürgertum, das zwar immer sehr geschäftstüchtig war, aber vorzugsweise immer sehr konservativ. Und musikliebend. Eine Station auf Köhlers Spaziergang ist ja auch das Städtische Gewandhaus mit der Erinnerungstafel an den alten, den ersten Gewandhaussaal, den Schumann noch kannte. Damals war das Gewandhausorchester noch ein Privatunternehmen und die honorigen Bürger, die sich den Eintritt leisten konnten, schauten nicht zum Orchester, sondern schauten einander an. Es war ja erst Mendelssohn Bartholdy, der den Dirigenten im Orchester zum Star machte.

![]()

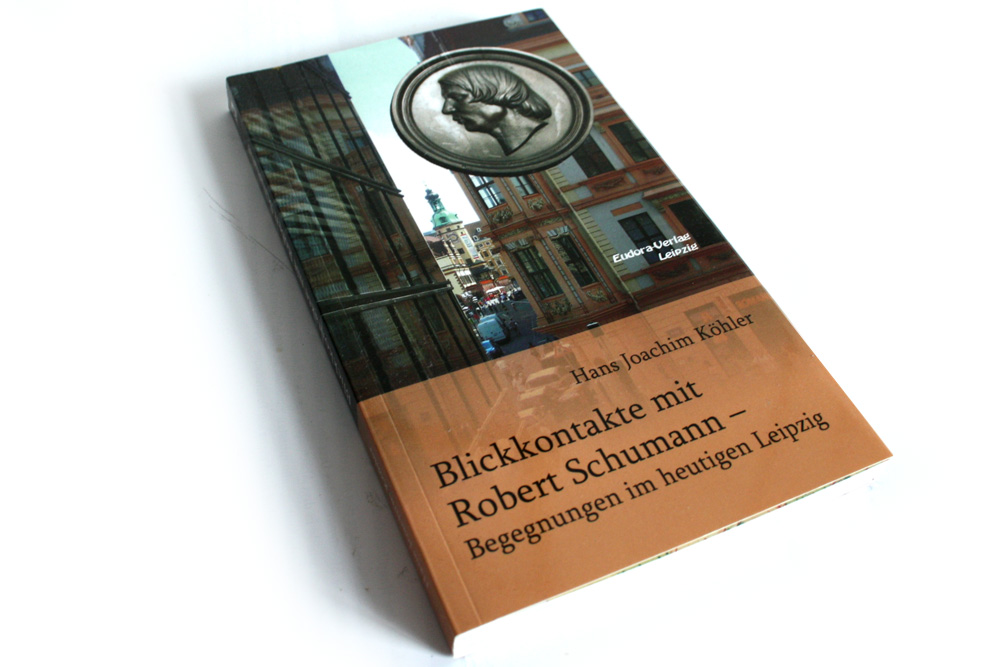

Blickkontakte mit Robert Schumann

Hans Joachim Köhler, Eudora-Verlag Verlag 2014, 15,90 Euro

Wer genau hinschaut, sieht in diesem “Biedermeier”-Leipzig die moderne Gegenwart in all ihren Facetten schon angelegt. Im selben Widerstreit zwischen altem Kostümzwang und moderner Umwälzungslust. Ruhig und beschaulich sind nur die niedlichen Bildchen, die damals in Massenproduktion gefertigt wurden und heute so ein falsches Zeitbild geben. Man darf sich durchaus auch eine Schippe Ruß, Geschrei, Geklapper, Gedränge und Geeile vorstellen, wenn man auf Schumanns Spuren mit Hans Joachim Köhler durch die Stadt spaziert. Und da und dort kann man sich ein paar von den 165 Liedern anhören, die Schumann in seinem Leipziger Liederjahr komponiert hat. Da ist ein Stück weit auch schon die Nervosität zu hören, die den etwas jüngeren Richard Wagner alsbald ganz und gar zum Zickzack-Revolutionär machen würde.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher