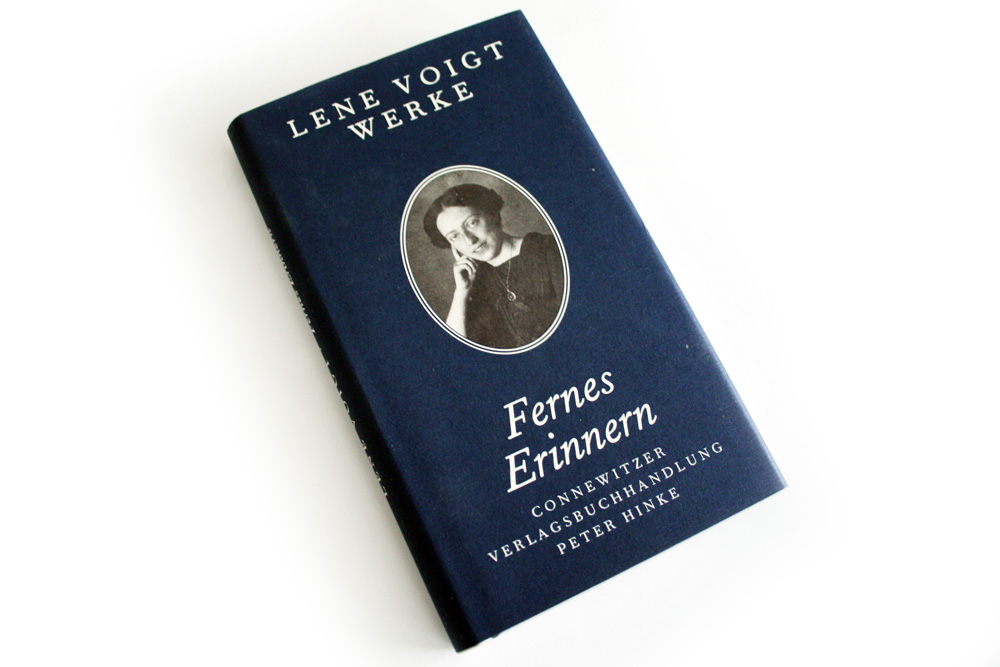

Über die diversen Umbauten in der Lene-Voigt-Werkausgabe, die die Lene Voigt Gesellschaft gemeinsam mit der Connewitzer Verlagsbuchhandlung seit 2003 herausgibt, hat die L-IZ schon mehrfach berichtet. Mit solchen Dingen muss man rechnen, wenn man sich an eine solche erste Sammlung macht. Erst recht bei einer Autorin wie Lene Voigt. Nun ist die Ausgabe komplett

Die Herausgeber werden beim Wörtchen “komplett” die Köpfe wiegen. Sie wissen ja selbst viel zu gut, dass da draußen in diversen Archiven durchaus noch Manches zu vermuten wäre, was die 1891 in Leipzig geborene Dichterin geschrieben und veröffentlicht hat. Dutzende Zeitungen und Magazine im ganzen Land haben ihre kurzen, humorvollen Texte abgedruckt. Gern abgedruckt, denn Lene Voigt gehörte zu den Besten ihrer Zunft. Ihre Gedichte, so leicht sie oft daherkommen, haben die Qualitäten der Texte, wie sie zeitgleich auch Tucholsky, Kästner und Hans Reimann schrieben. Manchmal lugte man auch hinüber zu den anderen.

“Ist das nicht ein kleiner Kästner geworden?”, schrieb sie auf das maschinengetippte Blatt, auf dem das Gedicht “Ein Tippmädel macht Ferien” überliefert ist, geschrieben 1934, als sie in Lübeck lebte. Es lohnt sich, die Anmerkungen im Anhang zu lesen. Ganz bestimmt geben sie einen Vorgeschmack auf die Biografie der “Leipziger Nachtigall”, die in wesentlichen Teilen schon fertig ist und wohl 2012 erscheint.

(Nachtrag 2017: Die Biografie steckt noch immer in dr Produktion.)

Ursprünglich war sie ja als Band 6 der Werkausgabe konzipiert. Doch dann sorgte gerade die intensive Recherche in Zeitungsarchiven dafür, dass der fünfte Band “Mal hier, mal dort” aus allen Nähten zu platzen drohte. Da wurde ein eigener sechster Textband geradezu notwendig. Er enthält Nachgelassenes. Und so kann man’s auch lesen, denn hier wird die Dichterin lebendig, die ab 1936 nicht mehr veröffentlichen durfte, deren Bücher verboten waren und deren schnippische Reaktionen auf das Verbot, das vom sächsischen Gauleiter Martin Mutschmann ausging, darüber hinwegtäuschen, wie tief sie das Verbot traf.

Sie schrieb nicht nur einen Text darüber. Auch ihre Reaktion auf Vermutungen von Bekannten, sie wäre an die norddeutsche Küste geflüchtet, weil sie in Sachsen nicht mehr gelitten sei, klingt zwar flockig , denn sie war ja schon 1929 nach Bremen gezogen. Doch gerade die Neue Leipziger Zeitung, die ihre Texte gern und häufig abdruckte, war einer ihrer wichtigsten Bezugspunkte. Ein Gedicht widmet sie ganz besonders ihrem Lieblingssetzer bei der NLZ. Denn einfach waren ja ihre Mundart-Texte nicht zu setzen. “An mein Schbezchal-Setzer uff dr NLZ” heißt es.

In München schrieb sie dann 1937 “Muss das nu werklich sin?”, ihr Streitgedicht gegen die Typen, die der sächsischen Mundart den Hals umdrehen wollten. Da ist noch ihr bissiger, unverwüstlicher Humor. Doch logischerweise zeigt die Überlieferung in den Folgejahren Lücken. Was aus dieser Zeit geblieben ist, sind Texte, die bei Freunden und Bekannten überdauert haben. Darunter eindrucksvolle Gedichte auch aus der kargen Nachkriegszeit. Etliche davon versammelt in einem Heft, das sie selbst “1955er Musenkinder” betitelte, möglicherweise in der Hoffnung, es veröffentlichen zu können. Doch mit der sächsischen Mundart stand die neue (sächselnde) Regierung genauso auf Kriegsfuß wie der einstige Gauleiter von Sachsen.

Erst 1984, 22 Jahre nach Lene Voigts Tod, konnte Wolfgang U. Schütte die erste Lene-Voigt-Publikation in der DDR verwirklichen. Die Texte aus den “1955er Musenkindern” konnten die Mitglieder der Lene-Voigt-Gesellschaft in den letzten Jahren schon als Sonderdruck lesen. Für alle anderen Leser sind sie hier erstmals nachlesbar – viele Kleinode, in denen der Menschenwitz der Dichterin noch einmal aufleuchtet. Viele Texte erzählen vom Nachkriegsalltag – ganz ohne Pathos. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben auf einmal wieder bereicherten. Der Besuch eines der Leipziger Wannenbäder am Sonntag wird zum Abenteuer und die Läwerworscht zu einem Festschmaus.

Auch dass Lene ab 1947 im Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie Leipzig-Dösen lebte, spiegelt sich in den Texten – sie porträtiert die Patienten, Schwestern und Ärzte, schildert Ausflüge ins Blaue, Feiern auf der Station – und sie schreibt sogar ein Gedicht für die Stadtverwaltung, weil sie ihren Lebensabend gern im Fritz-Austel-Heim in der Fritz-Austel-Straße (der heutigen Bornaischen) verbringen wollte.

Es ist für alle, die bisher nur ihre berühmten Balladen- und Gedichtbücher aus der Zeit vor 1936 kannten, natürlich eine Entdeckung – auf jeden Fall die Entdeckung einer anderen Lebenswelt, die sich in den Texten der Dichterin spiegelt. Aber natürlich hat sich auch der Ton etwas verändert, ist verhaltener geworden – so, wie auch ihre Welt kleiner geworden ist. Was geblieben ist, ist ihre unverwüstliche Selbstironie, die sogar noch das frei nach Wilhelm Busch geschriebene “Wir armen Irren” beflügelt. Hier verwendet sie das Wort Selbstironie auch – sie wusste immer, warum ihre Verse beim Bubligum gut ankamen: Sie machte sich nicht über andere lustig, sie zeigte sich selbst stets als Handelnde, der selber immer neue Malörchen passierten.

Sie war ja auch selbst Sächsin und lamentierte nicht, wenn die letzten Felle wegschwammen. Sachsen springen einfach hinterher und schauen, wo sie dann landen. Deswegen jammern richtige Sachsen auch nie. Warum auch?

“Das gonnte noch viel schlimmer gomm'”, so feixen richtche Sachsen.

Was eigentlich ein richtig guter Spruch für Lenes Grabstein gewesen wäre.

Aber noch viel schöner ist natürlich das kleine blaue Paket mit ihrer sechsbändigen Werkausgabe. Die jetzt so komplett ist, wie’s nur irgend ging.

Lene Voigt “Fernes Erinnern”, Connewitzer Verlagsbuchhandlung, Leipzig 2011, 19,95 Euro

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher